Оссифицирующий миозит локтевого сустава

Травматический оссифицирующий миозит – это заболевание, при котором после травмы в мышечной ткани формируется зона кальцификации. Провоцируется значительным однократным повреждением или повторной микротравматизацией. Сопровождается появлением быстро растущего, твердого, резко болезненного образования в толще мышцы, ограничением движений. В последующем боли уменьшаются, участок кальцификации рассасывается или окостеневает. При адекватном лечении функция конечности восстанавливается. Диагноз выставляется на основании клинических данных, результатов рентгенографии и других визуализационных методик. Лечение – массаж, физиотерапия. Операции требуются редко.

Общие сведения

Оссифицирующий миозит травматического генеза (гетеротопическая оссификация, кальцификация и оссификация мышцы, травматическая параоссальная костная формация) – самая распространенная разновидность данной патологии. В отличие от врожденной генерализованной формы миозита протекает с локальным поражением одного мускула, имеет благоприятный исход. Чаще всего формируется в области плеча, второе место по распространенности занимает оссифицирующий миозит области тазобедренного сустава. Страдают преимущественно молодые мужчины спортивного телосложения с хорошо развитой мускулатурой.

Травматический оссифицирующий миозит

Причины

В анамнезе больных имеется четкая связь с травматическим повреждением, но пусковые факторы миозита точно не установлены. Оссифицирующее поражение мускула возникает в следующих случаях:

- Значительная однократная травма. Патология чаще развивается после тупых травм с размозжением или раздавливанием мышечной ткани, обширными кровоизлияниями и крупными гематомами.

- Повторяющиеся микротравмы. Связаны с профессией или занятиями спортом. Наиболее распространены у футболистов, встречаются у теннисистов, грузчиков, военных и пр.

- Эндопротезирование сустава. В последние десятилетия в связи с широким распространением эндопротезирования все большую клиническую значимость приобретают оссифицирующие формации в зоне оперированных крупных суставов (тазобедренного, коленного).

Многие авторы указывают, что наряду с характером повреждения и значительной мышечной массой пациентов существенную роль играют особенности реабилитации, в частности – преждевременное увеличение объема движений и слишком энергичный массаж.

Патогенез

Очаг окостенения появляется на месте гематомы или кровоизлияния, происходит не непосредственно из мышечной ткани, а из соединительнотканных прослоек в толще мускула. Причиной его формирования является метаплазия фиброзной ткани, которая минерализуется и постепенно приобретает структуру губчатой кости. Размеры оссифицирующей формации обычно превышают 5 см.

Иногда вокруг основной зоны поражения выявляются мелкие островки аналогичного строения. Процесс оссификации начинается через 20-30 дней, реже – со второй недели после травмы и завершается спустя 3-6 или более месяцев. К этому моменту на поверхности очага образуется кортикальный слой, участок приобретает полное сходство с обычной костью.

Симптомы оссифицирующего миозита

Общим признаком заболевания является появление растущего опухолевидного образования, сопровождающееся болями и нарушением функции конечности. Образование имеет костную плотность, резко болезненно при пальпации. Болевой синдром усиливается при движениях. Через несколько месяцев боли постепенно стихают, ограничение движений нередко сохраняется. Степень нарушения функций зависит от объема и расположения очага, наличия или отсутствия его связи с надкостницей и других факторов.

Оссифицирующий миозит плеча

Возникает в области плечевой мышцы, чаще всего – после заднего вывиха локтевой кости или обеих костей предплечья. Вероятность развития не зависит от качества и времени вправления. Оссифицирующая формация проявляется формированием твердой припухлости и болями по передней поверхности плеча в нижней трети или ближе к локтевому суставу, ограничением сгибания предплечья.

Оссифицирующий миозит тазобедренного сустава и бедра

Провоцирующим фактором становится эндопротезирование тазобедренного сустава, перелом или вывих бедренной кости, обширные ушибы ягодичной области. В зависимости от вида травмы поражаются различные мышцы – четырехглавая, средняя ягодичная, приводящие. При вовлечении средней ягодичной мышцы участок затвердения обнаруживается в верхней или наружной части ягодицы, снаружи над тазобедренным суставом. Страдает отведение и вращение.

Оссификаты в зоне квадрицепса располагаются на передней поверхности: чуть ниже ТБС при вывихах, в средней или нижней части сегмента – при переломах. Развитие заболевания сопровождается ограничением сгибания голени и разгибания бедра, серьезно нарушается функция ходьбы. При вовлечении приводящих мускулов оссифицирующий миозит поражает передневнутреннюю поверхность тазобедренного сустава или внутреннюю поверхность бедра в верхней половине сегмента. Выявляется ограничение разгибания и приведения, поворота ноги кнаружи.

У футболистов оссифицирующие гетеротопии обычно появляются по наружной поверхности бедра, развиваются в результате столкновений. Страдают латеральная широкая (наружная часть квадрицепса), двуглавая, полусухожильная или полуперепончатая мышцы. Возможны нарушения разгибания, сгибания или вращения голени, разгибания бедра и туловища.

Осложнения

Обширные и гетеротопические очаги сопровождаются развитием контрактуры близлежащего сустава. В тяжелых случаях формируется внесуставной анкилоз. Перечисленные осложнения существенно ограничивают трудоспособность и возможности самообслуживания пациентов с миозитом, становятся причиной инвалидности.

Диагностика

Больным, перенесшим значительную однократную травму, диагноз выставляется курирующими врачами-травматологами, поскольку оссифицирующий процесс развивается в период лечения и реабилитации. При повторной микротравматизации пациенты могут обращаться к ортопедами или онкологам. План обследования включает следующие мероприятия:

- Объективный осмотр. На ранних стадиях в мышце выявляется твердая припухлость, резко болезненная при пальпации и движениях. Образование может быть неподвижным, связанным с надкостницей, подвижным или малоподвижным. В последующем размер опухоли увеличивается, болезненность уменьшается. Ограничения функции конечности достаточно вариабельны.

- Рентгенография. Является традиционным методом исследования при оссифицирующей гетеротопии. На снимках обнаруживаются облаковидные затемнения причудливой формы, напоминающие начальные этапы образования костной мозоли. В последующем тени сгущаются и достигают костной плотности.

- УЗИ мягких тканей. Чаще применяется в период манифестации миозита, когда измененные участки еще не просматриваются на рентгенограммах. Позволяет определить локализацию, форму и структуру образований. При прогрессировании оссификации выявляет дополнительные фрагменты обызвествления, не которые не визуализируются на рентгеновских снимках.

Дифференциальную диагностику проводят с остеосаркомой. Признаками оссифицирующего миозита являются изоляция от кости и отсутствие изменений близлежащей кости по данным визуализационных методик. В сомнительных случаях рекомендовано гистологическое исследование тканей оссификата.

Лечение травматического оссифицирующего миозита

На начальной стадии показаны консервативные мероприятия. При недавних крупных травмах лечение осуществляется в травматологическом отделении, в последующем пациент переводится под амбулаторное наблюдение. После окончательного оформления очага при ограничении функций и отсутствии признаков рассасывания проводятся хирургические вмешательства.

Консервативная терапия

Важнейшими элементами лечения являются специальный режим и тщательный подбор методов реабилитации. При прогнозировании возможного развития оссифицирующего миозита или появлении первых симптомов необходима иммобилизация конечности с последующей постепенной разработкой без форсирования физической активности.

Нагрузка на пораженный сегмент должна быть безболевой. Рекомендуется активная гимнастика. Пассивные форсированные упражнения и массаж на стадии формирования очага противопоказаны, поскольку могут спровоцировать увеличение оссификата. После «созревания» костного включения рекомендованы массаж и физиотерапия. В отдельных случаях, в том числе – при рецидивах после удаления зоны окостенения применяется рентгенотерапия.

Хирургическое лечение

Оперативные вмешательства показаны после появления структурированного участка костной ткани. При планировании операции необходимо учитывать возможность рецидива, поэтому данный метод лечения рекомендован только в случае существенного нарушения функции конечности, ограничения трудоспособности.

Гетеротопический очаг иссекают вместе с капсулой, стараясь минимально травмировать окружающие ткани. Выполняют тщательный гемостаз. Образовавшуюся полость ушивают, устанавливают вакуумный дренаж, чтобы не допустить формирования гематомы, которая может стать источником рецидива.

Прогноз

Прогноз обычно благоприятный. При планомерном комплексном консервативном лечении большинство оссификатов рассасывается или уменьшается в размерах, функции конечности восстанавливаются. При околосуставной локализации, распространении окостенения на всю мышцу или ее значительную часть возможны снижение или утрата трудоспособности.

Профилактика

Превентивные мероприятия включают предупреждение травматизма, ранее начало лечения переломов и вывихов, обязательное вскрытие и адекватное дренирование крупных гематом в мышечных массивах. Большое значение имеет продуманная постепенная реабилитация, исключающая использование форсированных методов восстановления функции конечности.

Источник

Травматический оссифицирующий миозит является не воспалительным заболеванием, как на это указывает его устарелое название, а метапластическим. Метапластическое обызвествление, а впоследствии и истинное окостенение претерпевают собственно не мышечные волокна, а соединительнотканные прослойки в толще мышцы.

Поэтому это обусловленное травмой заболевание является не миозитом в прямом смысле этого слова, а внутримышечным фиброзитом, а еще точнее — внутримышечным фиброзным метапластическим процессом.

Ближайшая причина возникновения оссифицирующего миозита не выяснена. Отрыв надкостницы и внедрение костных отломков в мышечную ткань, как это раньше предполагалось, не имеют значения для образования травматического миозита. Нередко обнаруживается кровоизлияние в толщу мышцы. Миозит вызывается то однократной краткодействующей сильной травмой, чаще всего тупой, размозжающей мышечную ткань, то многократной, часто повторяющейся спортивной или профессиональной травматизацией одного и того же мускула. Особняком стоит миозит, развивающийся вслед за изменениями нервной системы при сухотке спинного мозга и сирингомиелии, а также после ранений центральной и периферической нервной системы, — так называемый неврогенный оссифицирующий миозит.

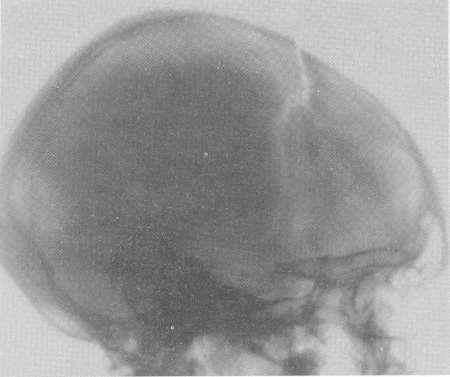

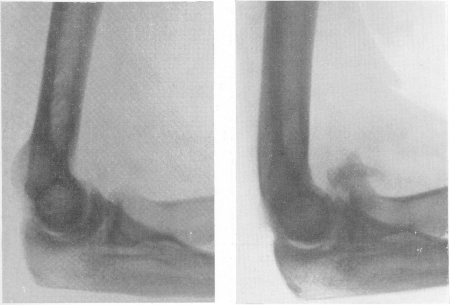

Рис. 37. Обычный травматический вывих предплечья у 36-летней женщины.

Излюбленной локализацией травматического миозита при его остром развитии служит плечевая мышца (muse, brachialis) (рис. 37—40), окостеневающая при различных повреждениях области локтевого сустава, но чаще всего в связи с вывихом локтевой кости или всего предплечья сзади, притом как в случаях своевременной и вполне безупречной репозиции костей, так и в осложненных, запущенных и плохо леченных случаях вывиха. Нельзя отрешиться от впечатления, что оссифицирующий миозит кпереди от локтевого сустава возникает действительно в какой-то связи с самим актом лечения. Мы наблюдаем довольно частое его развитие в одних учреждениях и исключительно редкое в других, в которых проводится другая система лечения. Белер (L. Bohler) считает важными причинными моментами чрезмерное разгибание конечности в локтевом суставе, слишком энергичный массаж и ранние пассивные движения. Однако и отказ от массажа, и полная иммобилизация далеко не всегда предотвращают развитие этого тягостного осложнения.

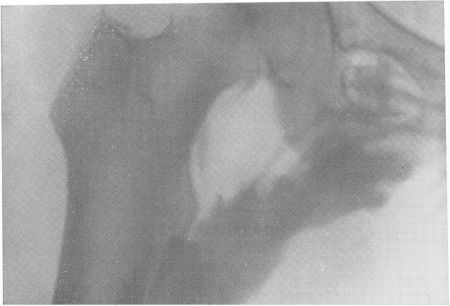

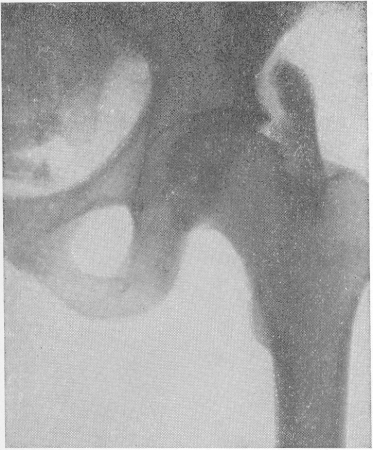

Второе место по частоте занимают мускулы ягодичной области и бедра, особенно средняя ягодичная, четырехглавая и приводящие мышцы (рис. 41). Группа приводящих мышц бедра подчас поражается после вправления бедра у мускулистых лиц при переломе или вывихе. Миозитом заболевают обыкновенно мужчины в возрасте 20—30 лет крепкого телосложения, с мощной мускулатурой, нередко рабочие, физкультурники, военные.

Рис. 38. То же наблюдение через 3 недели после вправления. Появление ранних обызвестлений в плечевой мыщце— начало травматического оссифирующего миозита. Сильнейшие боли. Прощупываемая плотная „опухоль”. Рис. 39. То же наблюдение еще через 5 недель. Так называемый созревший оссифицирующий миозит. Успокоение болей, „опухоль” уменьшилась.

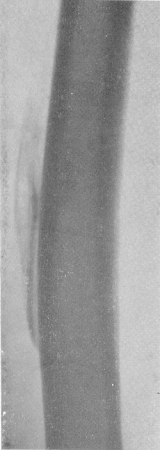

Особенно характерны травматические миозиты бедренной мускулатуры у футболистов (рис. 42), причем у этих спортсменов поражается не группа приводящих мышц, а массив мышц кнаружи от бедра, который особенно сильно травмируется у игроков при их столкновениях. Мы наблюдали обширные обызвествления и чаще окостенения всей толщи мышц и голени через год или годы после переломов голени, леченных обычно применяемыми методами. Наконец, укажем также, что видели значительное пери-и параостальные окостенения в мышечных толщах в результате обширных разрезов, произведенных в связи с газовой инфекцией или каким-нибудь патологическим процессом в мягких тканях (рис. 43).

Точное рентгенологическое распознавание оссифицирующего миозита важно прежде всего потому, что процесс очень тяжело протекает и дает в клинике повод к грубым диагностическим ошибкам. Через 4—6 недель после травмы, нередко после затихания первичных острых явлений, развивается очень твердая припухлость, то неподвижная по отношению к кости, то крепко с нею связанная и едва смещаемая, прогрессивно довольно быстро увеличивающаяся, препятствующая движениям конечности и крайне болезненная. В некоторых случаях максимальные клинические явления нарастают лишь к 6—8-му месяцу после травмы. Не удивительно, что к рентгенологу случаи местного оссифицирующего травматического миозита, как правило, поступают с диагнозом саркомы, и по поводу этой „саркомы” не раз уже производилась по существу здесь абсолютно не показанная, бессмысленная ампутация конечности.

На рентгенограммах (рис. 37 —44) обнаруживается характерная, но в каждом индивидуальном случае оригинальная, неповторяемая картина. Патологическая тень имеет меньшие размеры, чем прощупываемая „опухоль”. Форма и очертания ее крайне причудливы, необычны. Вначале миозит дает очень нежную округлую, именно облаковидную или ландкартообразную тень, напоминающую по интенсивности и структуре костную мозоль в ранних ее стадиях, затем тень постепенно сгущается и через несколько месяцев может достигнуть костной интенсивности.

Рис. 40. Оссифицирующий миозит плечевой мышцы у 32-летнего больного через 3 месяца после сильного ушиба, оперативное и гистологическое подтверждение правильности рентгенологического заключения.

Рис. 41. Оссифицирующий миозит мышц ягодичной области после травмы.

Из расплывчато-пятнистой, негомогенной она становится структурной и даже приобретает рисунок компактной и неправильно губчатой костной ткани. Контуры, вначале расплывчатые и смазанные, в дальнейшем делаются более четкими и резко ограниченными.

Рис. 42. Оссифицирующий миозит у 23-летнего мастера спорта футболиста через 10 месяцев после травмы.

Иногда вместе с усилением интенсивности тени уменьшаются ее размеры. В застарелых случаях оссифицирующий миохис представляет стационарную картину костной полоски или крыла с правильным костным строением.

Рис. 43. Оссифицирующий миозит массива четырехглавой мышцы бедра у футболиста после резкой травмы, имевшей место 6 недель назад. Клинический предположительный диагноз — саркома бедра.

Дифференциально-диагностически важно, что тень обызвествленной или окостеневшей мышцы лежит изолированно от кости, только с одной стороны от нее, не будучи с костью совсем связанной, или же при вовлечении в процесс и сухожилия эта тень приобретает анатомически предопределенную форму мышечно-сухожильного комплекса, прикрепленного к кости. Сама же кость остается вполне нормальной. Определение наличия или отсутствия связи обызвествленного или окостеневшего мышечного массива с подлежащей костью очень важно с клинической точки зрения.

Решающее значение имеет рентгенологическое исследование и для распознавания тех мышечных обызвествлений и окостенений, которые вызываются не острой, а повторной травмой; сюда относятся, например, косточки наездников в толще большой приводящей мышцы бедра, косточки гимнастов в двуглавой мышце плеча, косточка стрелков от отдачи ружья в правой дельтовидной мышце и пр. Эти патологические образования могут иногда и не вызывать особенно неприятных субъективных ощущений, а в редких случаях протекают вообще безболезненно.

Травматический оссифицирующий миозит, столь бурно протекающий в начале заболевания, с течением времени принимает более спокойное, хроническое, доброкачественное течение. Боли утихают, и больных заставляет искать медицинскую помощь главным образом ограничение подвижности. В результате настойчивой и планомерно проведенной физиотерапии и массажа обычно наступает значительное улучшение или излечение,

объективно подтверждаемое уменьшением или полным рассасыванием минеральных отложений в мышце, определяемое рентгенологически. Мы видели отличные результаты от применения рентгенотерапии — быстро наступает обезболивание, полное рассасывание или скорейшее „созревание”, т. е. окончательное оформление обызвествления в виде окостенения, восстановление утраченной функции и работоспособности.

Рис. 44. Рентгенограмма того же больного через полгода после успешного консервативного лечения. Окостеневшие элементы соединительной ткани в толще мышцы с бедренной костью не связаны; бедренная кость не представляет никаких патологических изменений.

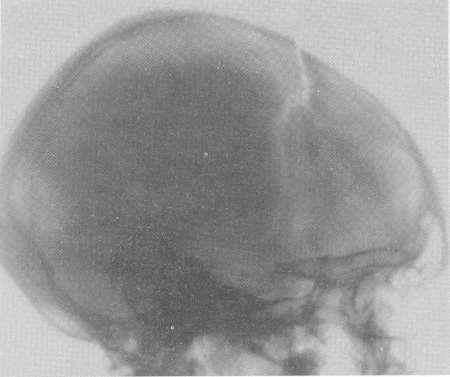

Рис. 45. Перелом костей свода черепа, вызванный падением на голову, с зиянием линии перелома. Лишь через 3 недели после травмы появились боли, послужившие основанием для направления на рентгенологический контроль. Поздняя рентгенодиагностика.

Лишь безуспешное консервативное лечение оправдывает оперативное вмешательство, при котором пораженная мышца должна быть удалена в широких пределах здоровых тканей. При недостаточной радикальности операции неизбежны рецидивы. Хирургическое иссечение имеет смысл при поражениях главным образом вблизи суставов, где развившаяся костная ткань механически препятствует полному объему движений, притом лишь в застарелых случаях, не раньше 12—18 месяцев после начала заболевания. Таким образом, лечение не может быть шаблонным. Если с одной стороны результаты консервативного лечения в последние годы все улучшаются, то с другой стороны показания к хирургическому удалению оссифицированной мышцы могут быть расширены в связи с тем, что описаны случаи злокачественного перехода.

Ограниченный местный оссифицирующий травматический миозит не следует смешивать с прогрессирующим оссифицирующим миозитом — загадочным врожденным системным заболеванием, с неизменно смертельным исходом. Это — редкое заболевание, в литературе собрано всего около 200 случаев. Оно чаще всего поражает детей и связано с различными аномалиями развития, например с микродактилией. Наибольшим ранним изменениям подвергаются мышцы спины, особенно широкая мышца спины, трапециевидная мышца и др.

Однократная травма может осложниться также обызвествлением и окостенением одних только сухожилий и других околосуставных „мягких” тканей. Об этой патологической форме подробнее сказано в связи с изложением так называемой болезни Штида или Пеллегрини—Штида в следующей главе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник