Задняя крестообразная связка коленного сустава фото

Коленный сустав – второй по величине сустав человеческого организма после тазобедренного. Каждый из двух коленных суставов принимает на себя примерно половину всей массы тела. Для стабилизации сустава, выражаясь языком обывателя, «чтобы колено не болталось», природой предусмотрены специальные связки: передняя и задняя крестообразные, медиальная и латеральная коллатеральные.

Передняя крестообразная связка соединяет наружный (внешний, латеральный) мыщелок бедренной кости с передним отделом плато большеберцовой кости. Общее направление хода волокон связки – сверху вниз, спереди назад и снаружи внутрь. Такое положение определяют её основные функции: предотвращать избыточное смещение большеберцовой кости вперед, а также обеспечивать ротационную стабильность (не допускать избыточного вращения) в коленном суставе. Большая частота разрывов передней крестообразной связки обусловлена повышенными требованиями, предъявляемыми к коленному суставу во время занятий всеми активными видами спорта (особенно, горными лыжами, футболом, баскетболом, большим теннисом). Связка эта довольно толстая (примерно с мизинец толщиной) и прочная. Тем не менее, даже такого запаса прочности при избыточных «разрывных» нагрузках, выпадающих на колено, оказывается недостаточно и может появиться как микроповреждение, так и полный её разрыв.

Механизм травмы обычно непрямой: при резкой смене направления движения, приземлении после прыжка, падении на горных лыжах происходит резкое вращение внутри большеберцовой кости и ее смещение вперед, следствием чего является разрыв ПКС. Чаще всего происходит отрыв связки от места ее прикрепления к бедру – на самом тонком участке связки. Нередко разрыв ПКС сопровождается частичным или полным разрывом менисков (хрящевые «прокладки» между бедренной и большеберцовой кости, выполняющие амортизационную функцию). В случаях отрыва части мениска возможна блокировка колена с невозможностью выполнить сгибание/разгибание в нём. Обычно момент такой травмы сопровождается резкой болью, хрустом, и затем появлением отёка колена. Из-за повреждения надкостницы, обильно кровоснабжающейся, в полости сустава появляется кровь (гемартроз). Сама же связка практически не снабжена кровеносными сосудами, что делает её самостоятельное восстановление невозможным. Диагноз разрыва ПКС ставится на основе клинического осмотра (симптом «переднего выдвижного ящика», тест Лахмана и т.п.) и результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ). При частичном разрыве ПКС даже с помощью МРТ не всегда возможно достоверно его выявить. В таких случаях рекомендуется проведение диагностической артроскопии.

Лечебная тактика сводится к двум основным направлениям: хирургическое лечение и консервативная терапия. При хирургическом лечении выполняется пластика передней крестообразной связки с помощью собственных тканей организма пациента. В случае, если пациент – профессиональный спортсмен, используется собственное сухожилие надколенника. Если же пациент не занимается спортом профессионально, то берётся сухожильная ткань из т.н. «гусиной лапки» — сухожилий трёх мышц бедра (портняжной, полусухожильной и тонкой). Консервативная же терапия – комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на стабилизацию колена с помощью укрепления собственной мускулатуры. С этой целью применяются специальные упражнения, направленные на укрепление четырёхглавой мышцы бедра – основной стабилизирущей коленный сустав мышцы, особенно, медиальной её головки. Однако, активными видами спорта при консервативном лечении заниматься уже, увы, не получится, так как полной стабилизации коленного сустава достичь не удастся.

После хирургического лечения (пластики ПКС) на первый план выходит реабилитация, которую необходимо начинать со второго дня после операции. Несколько раз в день производится пассивное сгибание и разгибание колена с определённой частотой и с заданной амплитудой на специальном тренажёре («Кинетек», «Артромот» или аналогах). Затем подключаются упражнения, тренирующие мышцы бедра как изометрического, так и изотонического характера. Параллельно проводится аппаратная физиотерапия (магнит, миостимуляция). Позже подключаются упражнения в воде (гидрокинезиотерапия) и активные упражнения на тренажёрах (механотерапия). Ввиду сложности оперативного лечения, склонности мышц бедра (особенно, четырёхглавой), к атрофии, а мышц задней поверхности бедра – к укорочению, существует риск формирования сгибательной контрактуры коленного сустава (то есть ограничения разгибания). К тому же всегда есть риск повторного повреждения уже новой, имплантированной связки. Поэтому необходимо очень осторожно, и в то же время, интенсивно проводить реабилитацию, чтобы быстро вернуть пациента к активной жизни.

Подавляющее большинство как хирургов-травматологов, так и реабилитологов считают, что минимальный срок полного восстановления пациента после пластики ПКС составляет от 6 до 8 месяцев. Специалистами клиники Топфизио и сертифицированной FIFA клиники Villa Stuart (Италия) разработана и великолепно себя зарекомендовала уникальная методика комплексного лечения разрывов связок коленного сустава, которая достоверно сокращает сроки полного восстановления после пластики как передней, так и задней крестообразной связок в два раза, то есть до 3,5-4,5 месяцев. По данной методике успешно вылечены многие спортсмены мирового уровня, такие, как легендарный нападающий ФК «Рома» (“Roma”) Франческо Тотти (Francesco Totti), вратарь ФК «Дженоа» (“Genova”), Маттиа Перин (Mattia Perin) и многие другие. Если с момента травмы прошло не более одной недели, то можно выполнить пластику крестообразной связки и сразу приступить к реабилитации, сначала в условиях стационара клиники Villa Stuart, затем в стенах московской клиники Топфизио. В том случае, когда травме уже более недели, необходима сначала специальная предоперационная подготовка, заключающаяся в устранении контрактуры и укреплении мускулатуры, существенно сокращающая последующую послеоперационную реабилитацию. Во всех случаях опытные специалисты Топфизио совместно с итальянскими коллегами подберут оптимальную тактику лечения в индивидуальном порядке.

Источник

Оглавление темы «Поверхность коленного сустава. Коленный сустав.»:

- Передняя поверхность коленного сустава. Границы передней поверхности коленного сустава. Внешние ориентиры передней поверхности коленного сустава.

- Слои передней области коленного сустава. Кожа, фасции передней области коленного сустава.

- Задняя поверхность коленного сустава. Внешние ориентиры задней области коленного сустава. Границы задней поверхности коленного сустава. Проекции сосудов и нервов задней поверхности коленного сустава на кожу.

- Слои задней области коленного сустава. Подколенная фасция. Топография сосудисто-нервных образований задней поверхности коленного сустава. Топография большеберцового нерва.

- Топография общего малоберцового нерва. Топография подколенной вены. Топография подколенной артерии. Топография подколенной ямки. Связка Винслова—Бурже.

- Сообщения подколенной ямки. Отверстия подколенной ямки. Связь клетчатки подколенной ямки с соседними областями.

- Коленный сустав ( articulatio genus ). Суставные поверхности коленного сустава. Мениски коленного сустава. Капсула коленного сустава.

- Связки укрепляющие коленный сустав. Связки коленного сустава. Коллатеральные связки коленного сустава. Внутрисуставные связки коленного сустава.

- Синовиальная оболочка коленного сустава. Завороты коленного сустава. Завороты синовиальной оболочки коленного сустава. Синовиальные сумки коленного сустава.

- Коллатеральное кровообращение в области коленного сустава. Коллатерали коленного сустава. Коллатеральные сосуды коленного сустава.

Связки укрепляющие коленный сустав. Связки коленного сустава. Коллатеральные связки коленного сустава. Внутрисуставные связки коленного сустава.

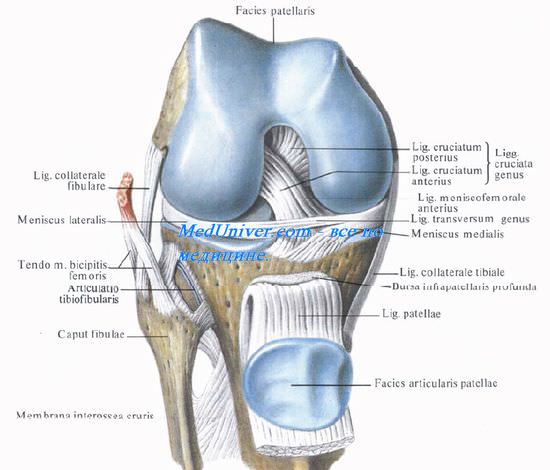

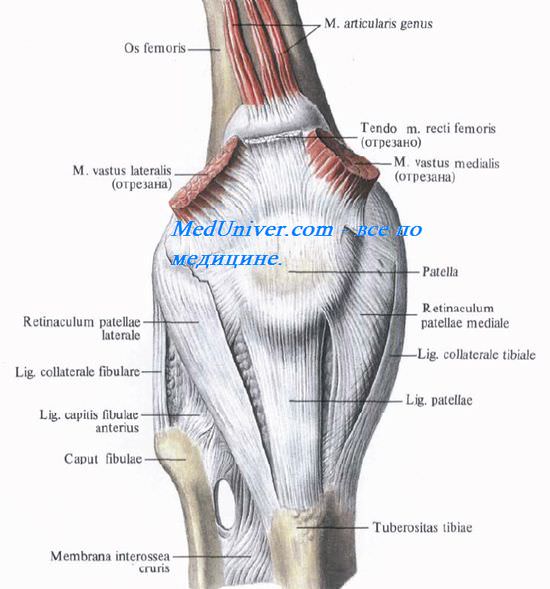

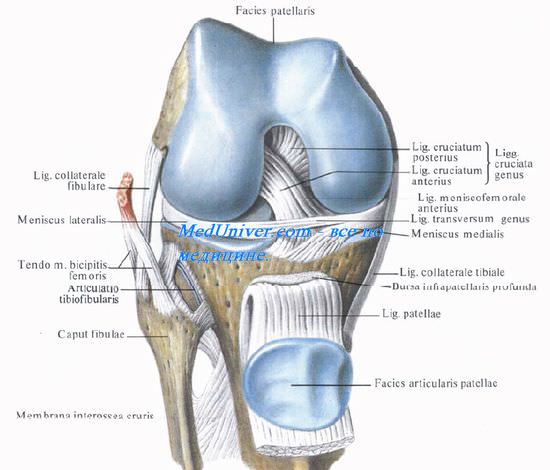

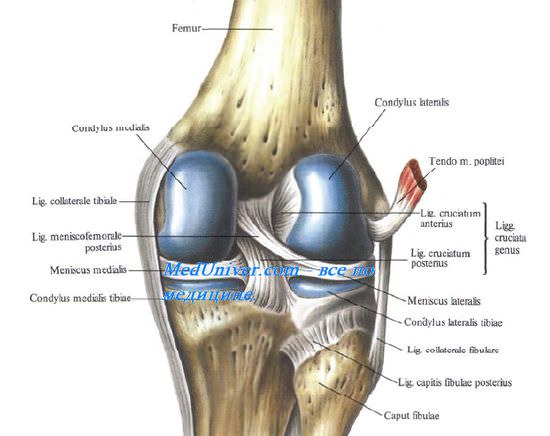

Снаружи капсулу коленного сустава укрепляют коллатеральные связки коленного сустава, lig. collaterale tibiale (от epicondylus medialis бедра до края tibiae) и с латеральной стороны lig. collaterale fibulare (от epicondylus lateralis до головки fibulae). Последняя связка имеет форму шнурка, который не срастается с суставной сумкой, отделяясь от нее жировой клетчаткой.

На задней стороне капсулы коленного сустава находятся две связки, вплетающиеся в заднюю стенку, — lig. popliteum arcuatum и lig. popliteum obliquum.

На передней стороне коленного сустава располагается сухожилие четырехглавой мышцы бедра, которое охватывает patella, как сесамовидную кость, и затем продолжается в толстую и крепкую связку, lig. patellae, идущую от верхушки надколенника вниз к tuberositas tibiae. Эта связка отделяется от суставной сумки жировой клетчаткой. По бокам patella боковые расширения сухожилия четырехглавой мышцы образуют поддерживающие связки надколенника, так называемые retinacula patellae (laterale et mediale). Они удерживают надколенник во время движения.

Кроме внесуставных связок, коленный сустав имеет две внутрисуставные связки коленного сустава, называемые крестообразными, ligg. cruciata genus.

Передняя крестообразная связка коленного сустава, lig. cruciatum anterius, соединяет внутреннюю поверхность латерального мыщелка бедра с area intercondilaris anterior tibiae.

Задняя крестообразная связка коленного сустава, lig. cruciatum posterius, идет от внутренней поверхности медиального мыщелка бедра к area intercondylaris posterior большеберцовой кости.

Они прочно соединяют между собой бедренную и большеберцовую кости, обеспечивая функции коленного сустава.

Крестообразные связки коленного сустава лежат частично вне синовиальной оболочки капсулы коленного сустава. Синовиальная оболочка с мыщелков бедра переходит на переднюю поверхность крестообразных связок и, охватывая их спереди и с боков, оставляет их задние отделы непокрытыми. Благодаря такому ходу синовиальной оболочки латеральный и медиальный отделы коленного сустава разобщены. Кроме того, те же связки делят полость сустава на переднюю и заднюю части, препятствуя в случае воспаления проникновению гноя из одной части в другую до определенного времени.

Учебное видео анатомии коленного сустава

Анатомия коленного сустава на препарате трупа разбирается Здесь

— Также рекомендуем «Синовиальная оболочка коленного сустава. Завороты коленного сустава. Завороты синовиальной оболочки коленного сустава. Синовиальные сумки коленного сустава.»

Источник

Повреждение задней крестообразной связки коленного сустава возникает, когда большеберцовая кость смещается назад. Связочный аппарат предназначен для контроля диапазона движений. Огромное количество рецепторов дает сигнал нервной системе остановить сокращение мышцы.

Мощные связки формируют опору колена в виде двух перекрещенных лент. Задняя — помогает поддерживать большеберцовую кость строго над бедренной, обеспечивая правильную ось сустава. Повреждение связок часто ведет к нестабильности колена.

Причины

Задняя крестообразная связка (ЗКС) повреждается реже передней из-за большей толщины и прочности. Наиболее распространенным механизмом травмы является прямое воздействие на переднюю часть голени.

Разрыв задней крестообразной связки коленного сустава требует приложения значительных сил. Наиболее частые ситуации травмы:

- Удар по голени о приборную панель во время автомобильной аварии.

- Тяжелое падение на согнутое колено.

- Полное сгибание колена без поддержки голеностопа.

- Неправильное приземление после прыжка.

- Вывих сустава.

Зачастую подобные повреждения получают лыжники, баскетболисты, футболисты. Травмы задней крестообразной связки сопровождаются повреждениями нервов, кровеносных сосудов.

Симптомы

В отличие от щелчка, сопровождаемого сильной болью, как при разрыве передней крестообразной связки, изолированный разрыв ЗКС может вызвать отек и слабую боль в колене. Симптомы исчезают за несколько дней или неделю.

Основные признаки повреждения задней крестообразной связки следующие:

- несильная боль, которая возрастает со временем;

- нестабильность колена, слабость в нем;

- отек сразу после травмы;

- скованность из-за отека;

- трудности при ходьбе и спуске по лестнице.

Признаки могут быть настолько незначительными, что большинство людей не замечают проблемы. Симптомы нарастают со временем, боль становится выраженной, а колено теряет стабильность без лечения. Кровоподтеки в подколенной ямке указывают на разрыв тканей.

После любой травмы важно посетить травматолога, чтобы диагностировать проблему связки. Первоначальный отек в суставе может мешать оценить степень повреждений. После стихания первых признаков воспаления и боли стоит обратиться к врачу повторно.

Диагностика

Травматолог опрашивает о жалобах, их происхождении, проводит обследование. Важно рассказать о том, как произошла травма, описать положение ноги в момент повреждения. Хирурги используют для диагностики травмы ЗКС синдром «выдвижного ящика». При согнутом колене врач толкает большеберцовую кость назад. Большой объем движения указывает на слабость или повреждение ЗКС.

Врач осматривает все структуры поврежденного колена и сравнивает со здоровым суставом. Так удается найти другие травмированное связки или хрящи. Рентген и МРТ выявляют повреждения костей и мягких структур соответственно.

Если диагностикой выявлена ангуляция задней крестообразной связки, что это значит для пациента? Диагностический критерий, который помогает установить диагноз. В зависимости от целостности менисков и других связок принимается решение об операции.

Спектр травмы ЗКС включает ушибы, растяжения или разрывы. Повреждения классифицируются в зависимости от диапазона смещения большеберцовой кости, который происходит при сгибании колена на 90 градусов. В крайних случаях связка является авульсированной — полностью отрывается от кости.

Классификация повреждений ЗКС:

- первая степень – частичный разрыв;

- вторая степень – изолированный полный разрыв;

- третья степень – разрыв с другой сопутствующей травмой.

При диагностике растяжения связок ставят один из двух диагнозов:

- растяжение первой степень – связка слегка повреждена при вывихе первого класса. Ткань растянута, но еще поддерживает стабильность сустава;

- растяжение второй степени – растяжение, приводящее к частичному разрыву связки.

Полный разрыв ЗКС и одновременное поражение других структур колена обычно требует хирургического вмешательства, чтобы восстановить функцию сустава.

Лечение

При повреждении задней крестообразной связки необходимо:

- Разгрузить конечность, пока отечность и болезненность утихнут. Рекомендовано использовать костыли.

- Применять эластичный бинт или бандаж для стабилизации сустава. Поддержка нужна, чтобы удержать структуру в нормальном положении во время регенерации.

- Физиотерапия помогает восстановить движение и силу конечности.

Операция по восстановлению связки и других структур нужна при вывихах 2-ой и более степени. Для более легких травм требуется только иммобилизация и покой на время восстановления – 2-3 недели. Многие пациенты продолжают жить и двигаться с поврежденной связкой. Но при травме в молодом возрасте нестабильность может появиться в старости или при приостановке физической активности.

Консервативные методы

Первая помощь связана с обеспечением покоя коленному суставу:

- Прилечь и положить ногу на подушку, желательно – выше уровня сердца. Перемещаться с костылями.

- Прикладывать ледовый компресс на 20 минут 3-4 раза в день.

- Обернуть колено эластичным бинтом или использовать компрессионный бандаж. Данное средство помогает предотвратить усиление отечности.

Можно использовать Ибупрофен, Напроксен для уменьшения боли и отека. Наносятся такие мази, как Троксевазин для снижения припухлости, Диклофенак – против воспаления.

Хирургическое лечение

Хирургическая реконструкция задней крестообразной связки проводится редко – только при разрывах третьей степени. Из-за технической сложности операции некоторые хирурги-ортопеды не видят смысла проводить вмешательство. С другой стороны, операция нужна при следующих показаниях:

- разрыв связки с переломом отрывного типа (отломок большеберцовой или бедренной кости);

- отсутствие прогрессии в консервативной терапии;

- срочная потребность в функционировании сустава у спортсменов.

Хирургическая артропластика требуется при повреждении нескольких связок, а также утраченной стабильности колена. Для реконструкции используют трансплантат, взятый из сухожилия в другой части тела.

Реабилитация

Независимо от того, нужна ли пациенту операция или нет, реабилитация проводится обязательно. Упражнения помогают вернуть функцию сустава:

- Укрепление прямой мышцы бедра: сесть на пол, вытянуть травмированную ногу, другую согнуть. Прижать больное колено к полу, напрягая четырехглавую мышцу. Удерживать положение 10 секунд. Выполнить 2 подхода по 15 повторений.

- Изометрическое сокращение: сидя на стуле с прямой спинкой, согнуть колено под углом 90 градусов. Напрячь четырехглавую мышцу бедра, приподнимая ногу над полом. Держать напряжение 10 секунд. Выполнить 2 подхода по 15 раз.

- Подъемы ног: лежа на спине согнуть не травмированное колено, установить стопу на пол. Напрячь прямую мышцу бедра на поврежденной конечности, поднять ее на 20 см над полом. Медленно опустить ногу на пол. Выполнить 2 подхода по 15 повторений.

- Приседания с мячом: встать спиной у стены, расположить ноги на расстоянии 40 см от нее. Положить футбольный или баскетбольный мяч за спину. Опираясь на мяч, медленно присесть до сгибания коленей под углом 45 градусов. Не нужно стараться опуститься глубже. Удерживайте положение 10 секунд, затем медленно вернуться обратно. Повторить 10 раз, выполнить 2 подхода.

- Шаги с эспандером: закрепить эспандер-петлю на уровне щиколотки. Травмированную ногу вдеть в петлю. Отойти на расстояние, чтобы растянуть слегка эспандер. Сделать шаг назад, разворачивая тело в сторону здоровой ноги, которая остается на месте. Стараться не разворачивать таз.

Только спустя месяц можно нагружать прооперированную ногу, а через три – бегать и выполнять активные упражнения.

Обязательно нужно позаботиться о массаже, который улучшает кровоснабжение сустава. Можно посетить остеопата после хирургического вмешательства, чтобы убрать образовавшиеся спайки.

Заключение

Повреждение задней крестообразной связки – редкая травма колена. Даже легкий разрыв способен через время привести к нестабильности сустава. Конечности требуется покой, иммобилизация и, по показаниям, операция. Упражнения помогают компенсировать мышцами бедра и голени слабость травмированной связки.

Ортопед. Стаж: 4 года.

Образование: Диплом по специальности «Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело) «, Ижевская государственная медицинская академия (2015 г.)

Курсы повышения квалификации: «Ортопедия», Ижевская государственная медицинская академия (2019 г.)

Источник