Врожденная деформация тазобедренного сустава

Коксартроз – распространенное заболевание, подразумевающее деформацию тазобедренного сустава (ТБС), приводящее к инвалидности. Чтобы приостановить развитие патологии, нужно вовремя распознать его симптомы. Искривление тазобедренного сустава, чаще встречающееся у женщин, приводит к тому, что он полностью утрачивает свои функции.

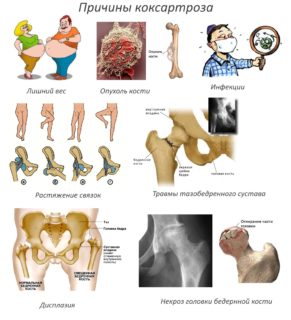

Причины деформации ТБС у взрослых

Искривление ТБС развивается постепенно, поэтому подтверждение диагноза свидетельствует о длительном пренебрежении его симптомами. Чаще патология встречается у взрослых людей, особенно ей подвержены женщины в возрасте старше 45 лет. Предрасполагающими факторами являются:

Искривление ТБС развивается постепенно, поэтому подтверждение диагноза свидетельствует о длительном пренебрежении его симптомами. Чаще патология встречается у взрослых людей, особенно ей подвержены женщины в возрасте старше 45 лет. Предрасполагающими факторами являются:

- Генетика. Передавшиеся по наследству заболевания костной, хрящевой ткани повышают вероятность развития искривления ТБС.

- Ожирение. Коксартроз – одно из многих заболеваний, возникающих из-за чрезмерной нагрузки на сустав, спровоцированной давлением на нее лишних килограммов. Даже ожирение первой стадии увеличивает риск развития патологии.

- Сахарный диабет. При хроническом заболевании страдают кровеносные сосуды, особенно их стенки. Из-за сбоев в кровоснабжении бедра развивается деформация.

Помимо предрасполагающих факторов, есть ряд причин, непосредственно провоцирующих появление ДТС:

- Старость. С возрастом хрящевая ткань истончается, происходят необратимые процессы, связанные с невозможностью ее регенерации.

- Дисплазия ТБС. Проявление ее признаков диагностируется у новорожденных, связанно это с неправильным развитием внутрисуставных компонентов.

- Травмирование. Вывих, ушиб, разные повреждение ТБС приводят к деформации, выступающей в качестве осложнения.

- Инфицирование. Заражение может произойти при травмировании капсулы, через кровоток.

- Некроз головки. Гибнут костные клетки, разрушаются ткани, что приводит к появлению коксартроза.

Развитие ДТС – длительный процесс, который провоцирует один, а чаще несколько внешних факторов или заболеваний.

Детский фактор

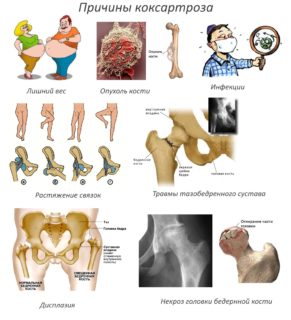

Деформация тазобедренного сустава у детей чаще является врожденной. Ее вызывает генетика, травмирование при родах, вынашивании плода. Выделяют два основных вида ДТС:

Деформация тазобедренного сустава у детей чаще является врожденной. Ее вызывает генетика, травмирование при родах, вынашивании плода. Выделяют два основных вида ДТС:

- Вальгусная деформация тазобедренных суставов. Сегмент расположен под углом наружу, ноги выглядят х-образно. Часто колени прикасаются друг к другу.

- Варусная деформация тазобедренных суставов. Является противоположным состоянием вальгусной. Сегмент расположен под углом внутрь, позиция ног о-образная.

Нормальное развитие ребенка при наличии варусной или вальгусной деформации (код по МКБ10 – 21.0, 21.1) невозможно. С первых дней жизни ему обеспечивают особый уход: пеленание, ограниченность движений, соблюдаются рекомендации по питанию, физической активности. При выполнении всех назначений в 2-3 года признаки искривления полностью пропадают.

Виды патологии и характерные симптомы

Выделяют два вида патологии:

- Первичная. К ней приводят метаболические изменения в организме больного, при которых установить точную причину ДТС невозможно.

- Вторичная. Возникает в качестве осложнения после травмы, имеющихся недугов опорно-двигательной системы организма.

Симптомами деформации тазобедренного сустава являются: невозможность нормальной подвижности, хруст при ходьбе, болевой синдром, укорочение конечности – перекос со стороны пораженного сустава, хромота. Степень проявления этих признаков зависит от стадии ДТС.

На первой стадии симптомы деформации ощущаются только при физической активности, боль временная, на второй – двигательная функция конечностей нарушается все сильнее. На третьей стадии наступает хромота и со временем полное обездвиживание, так как боль становится невыносимой.

Диагностика деформации ТБС

Обычно при ДТС назначаются такие исследования :

Обычно при ДТС назначаются такие исследования :

- Рентген. Даже если в деформации подозревают только один сустав, нужны снимки двух. Исследование помогает оценить степень искривления, увидеть, как она отразилась на соседних органах.

- КТ и МРТ. Дополнительные способы диагностики, помогающие при необходимости более тщательно изучить полость поврежденного сустава, компоненты внутри него.

- Измерение длины конечностей. На последней стадии диагностируется значительный перекос, поэтому важно установить образовавшуюся разницу.

- Анализ крови. Помогает выявить причину патологии при ее возникновении из-за инфицирования.

При необходимости выполняют пункцию – прокалывают капсулу сустава, проводят анализ взятой жидкости. Процедура болезненная, но позволяет точно диагностировать причину искривления.

Методы лечения патологии

Основным методом лечения деформации тазобедренного сустава у взрослых при любой стадии является медикаментозное. Включает в себя применение лекарственных средств нескольких групп:

- Нестероидные противовоспалительные. Ослабляют болевой синдром, устраняют жар, нормализуют общее состояние. Распространенными препаратами этой группы являются Диклофенак, Мовалис, Индометацин.

- Хондропротекторы. Способствуют восстановлению хрящевой ткани, нормализуют качество синовиальной жидкости в капсуле. Обычно назначают Хондроитин-АКОС, Юниум.

- Средства для наружного применения. Крема, гели усиливают действие препаратов для приема внутрь. Эффективной является мазь Меновазин, ее аналоги.

Дополнительно лечение включает в себя компрессы. Используют лекарственные растворы: Димексид, Бишофит, а также народные средства по согласованию с врачом. На скорость выздоровления также влияют массаж, физиопроцедуры, лечебная гимнастика.

Возможные осложнения и последствия

Отмирание тканей головки бедра возникает при нарушении кровоснабжения сустава.

Наиболее опасное последствие невылеченной деформации ТБС – инвалидизация. Чтобы избежать ее при неэффективности медикаментозного лечения назначают хирургическое вмешательство. Другими распространенными осложнениями являются:

- некроз головки — может быть не только первопричиной, но и последствием;

- артроз коленных суставов из-за большой нагрузки;

- бурсит;

- анкилоз – сращивание суставных поверхностей;

- искривление позвоночника, хронические заболевания спины.

Третья степень коксартроза является основанием для получения инвалидности.

Прогноз

Положительный прогноз дается при своевременном лечении. Чтобы полностью остановить развитие деформации, устранив все неприятные симптомы, необходимо выполнять рекомендации врача.

В первую очередь нужно ограничивать физическую нагрузку. Занятия спортом должны быть умеренные, рекомендуется лечебная гимнастика. Также важно соблюдение диеты, особенно если патология была спровоцирована ожирением.

Некоторые общеукрепляющие препараты, назначаемые после выздоровления для профилактики, могут применяться пожизненно.

Источник

Общими признаками патологии тазобедренного сустава являются диспластические изменения во всех элементах тазобедренного сустава: вертлужной впадине, головке бедренной кости с окружающими мышцами, связками, капсулой и заключаются в недоразвитии этих тканей. Поэтому недостаточно грамотным диагнозом является выражение «дисплазия тазобедренного сустава». Это не диагноз, а симптом нескольких заболеваний тазобедренного сустава, также как и выражение «головная боль» не может быть диагнозом, а является симптомом многих заболеваний.

Из врожденной патологии тазобедренного сустава различают четыре заболевания: рентгенологически незрелый тазобедренный сустав, врожденный предвывих, врожденный подвывих и врожденный вывих тазобедренного сустава. Все эти заболевания лечатся по-разному и в силу этого не следует их объединять одним названием «дисплазия тазобедренного сустава» потому, что не понятно какой метод лечения следует выбрать в каждом конкретном случае.

Причинами развития диспластических явлений в тазобедренных суставах являются самые различные факторы. Это и внутриутробный порок первичной закладки тазобедренного сустава и окружающих тканей, и задержка развития нормального тазобедренного сустава во время беременности, и колебания витаминного баланса у матери, и гормональные расстройства, и наследственность. Возникновению диспластических явлений способствует тазовое предлежание плода, большие размеры плода, длительные роды. Девочки в пять раз чаще страдают этой патологией, чем мальчики. В тех странах (Африка, Корея, Вьетнам), где детей не принято туго пеленать, патологии тазобедренных суставов значительно меньше.

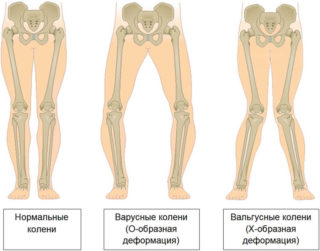

При постановке диагноза принято обращать внимание на следующие анатомические структуры: величину ацетабулярного угла сустава, положение крыши вертлужной впадины, центрацию головки бедренной кости в суставе и ее положение относительно лимбуса (наружного края вертлужной впадины). У новорожденных детей большая часть анатомических образований сустава состоит из хрящевой ткани, которая достаточно быстро в процессе роста ребенка замещается на костную. Неправильно сформированная хрящевая ткань подвержена всевозможным деформациям в процессе лечения, а форму костной ткани уже не изменишь. По этой причине очень важно лечение начинать как можно раньше.

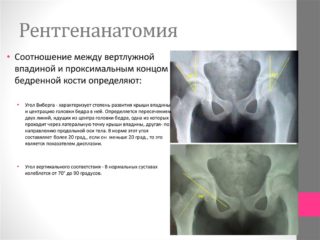

В здоровом тазобедренном суставе головка бедра находится в центре вертлужной впадины, последняя имеет строго округлую форму, ее крыша плотно облегает головку, капсула сустава не растянута, ацетабулярный угол не более 30 градусов (рис 1).

В здоровом тазобедренном суставе головка бедра находится в центре вертлужной впадины, последняя имеет строго округлую форму, ее крыша плотно облегает головку, капсула сустава не растянута, ацетабулярный угол не более 30 градусов (рис 1).

В рентгенологически незрелом тазобедренном суставе анатомические изменения отсутствуют, а процессы замещения хрящевой ткани костной запаздывают, что проявляется в виде незначительного увеличения ацетабулярного угла (рис 2).

В рентгенологически незрелом тазобедренном суставе анатомические изменения отсутствуют, а процессы замещения хрящевой ткани костной запаздывают, что проявляется в виде незначительного увеличения ацетабулярного угла (рис 2).

При врожденном предвывихе бедра, за счет растянутой капсулы сустава происходит самопроизвольное вывихивание и вправление головки бедра. Это проявляется в виде симптома «щелчка» или «соскальзывания» при отведении бедер в стороны. Других изменений не наблюдается за исключением небольшого ограничения отведения бедер.

Врожденный подвывих бедра характеризуется увеличением ацетабулярного угла, крыша сустава не плотно облегает головку и имеет овальную форму, лимбус отклонен вверх, в головке имеются диспластические процессы, которые приводят к ее уплощению и замедлению образования центрального ядра окостенения, отмечается приподнятость верхней части метафиза бедра и отклонение его кнаружи (рис 3).

Врожденный подвывих бедра характеризуется увеличением ацетабулярного угла, крыша сустава не плотно облегает головку и имеет овальную форму, лимбус отклонен вверх, в головке имеются диспластические процессы, которые приводят к ее уплощению и замедлению образования центрального ядра окостенения, отмечается приподнятость верхней части метафиза бедра и отклонение его кнаружи (рис 3).

При врожденном вывихе бедра отмечается еще большее увеличение ацетабулярного угла, форма крыши сустава заметно деформируется, головка сустава находится выше лимбуса, сама головка значительно деформирована, ядро окостенения заметно запаздывает в формировании, верхняя часть метафиза бедра может достигать горизонтальной линии, соединяющей нижние края подвздошных костей – величина h (рис 4).

При осмотре ребенка следует обращать внимание на величину отведения в стороны согнутых в коленях ножек, наличие при этом движении ножек любых щелчков или рывков головки (симптом «соскальзывания»), асимметрию ягодичных складок и кажущуюся разницу в длине ног.

Ограничение отведения бедер возможно при спастическом параличе, мышечной контрактуре, наблюдаемой у новорожденных и в других суставах, а также при врожденной варусной деформации шейки бедра. Все эти заболевания должны быть исключены путем изучения состояния всех мышц и с помощью рентгенограммы тазобедренных суставов. Важно отметить, что физиологическая ригидность мышц новорожденного не бывает постоянной. В определенные моменты удается отвести бедра, чего не бывает при дисплазиях до вправления головки.

Очень важным, самым ранним, но непостоянным является симптом «щелчка», или симптом «соскальзывания». Сущность симптома заключается в том, что при отведении ножек происходит вправление вывиха, которое сопровождается щелчком, ощущаемым рукой исследующего врача. При приведении ножек к средней линии происходит повторное вывихивание головки бедра, также сопровождающееся щелчком и вздрагиванием ножки. Для выявления этого симптома существует специальная методика исследования новорожденного, при которой врач, сгибая обе ножки в тазобедренном и коленном суставах, большие пальцы располагает на внутренних, а другие пальцы — на наружных поверхностях бедер. Медленно, избегая форсированных движений, врач отводит бедра равномерно в обе стороны.

Следует отметить, что симптом «соскальзывания» как правило исчезает к 5-7-му дню жизни ребенка, но у некоторых детей при наличии мышечной гипотонии может сохраниться в течение первых месяцев жизни.

Асимметрия ягодичных складок характерна для одностороннего вывиха бедра. Кроме того, у здоровых детей между бедрами и туловищем сзади имеются глубокие симметричные складки. Асимметрия этих складок или их отсутствие свидетельствует о наличии одно — или двустороннего вывиха.

Одним из симптомов дисплазий тазобедренного сустава может быть наружная ротация ноги на стороне вывиха. Она хорошо видна, когда ребенок спит — на этот симптом обращают внимание сами матери. Видимое на глаз укорочение нижней конечности, характерное для высоких вывихов, может наблюдаться не только при явном одностороннем вывихе, а и при различных дисплазиях, даже двусторонних, но с разным расположением бедер по высоте. Определить длину и укорочение ног у грудных детей сантиметровой лентой трудно. О разнице в длине ног судят по различному расположению уровней коленных суставов, согнутых и приближенных к животу.

Все перечисленные симптомы могут наблюдаться вместе либо может иметь место лишь часть симптомов; в последнем случае лучше заподозрить врожденную патологию тазобедренного сустава и предпринять рентгенографию. Заподозренный, но не подтвердившийся вывих бедра укажет лишь на внимательность врача и вреда ребенку не принесет. Просмотренное же заболевание может сделать ребенка тяжелым инвалидом на всю жизнь.

Важнейшим условием излечения патологии тазобедренных суставов является максимально раннее ее выявление. Исход болезни в геометрической прогрессии ухудшается с каждой неделей, если лечение не проводится. По этой причине ортопедическому осмотру должны подвергаться дети с первых дней жизни – еще в родильных домах. Выявление врожденного вывиха тазобедренного сустава после седьмого дня жизни ребенка уже чревато осложнениями. А осложнения тяжелые – пожизненная инвалидность. И бывает очень обидно когда первый раз на прием к детскому ортопеду ребенка с вывихом бедра приносят в 3-4 месяца. Он может остаться инвалидом вместо того, чтобы вырасти совершенно здоровым человеком. Или когда детский ортопед в первые дни жизни ребенка выявив «дисплазию тазобедренного сустава» советует родителям поделать массаж, ЛФК и «наблюдает» за состоянием ребенка еще 1-2 месяца чтобы окончательно выставить диагноз. Теряется драгоценное время, утяжеляется патология сустава и полное излечение становится уже невозможным.

Второй раз детский ортопед должен посмотреть ребенка в 3 месяца, третий раз – в 6 месяцев, четвертый раз – в 1 год.

Если при осмотре ребенка выявлены какие-нибудь отклонения от нормы – следует сделать рентгеновский снимок тазобедренных суставов в прямой проекции (рис 5). Некоторые ортопеды назначают вместо рентгеновского снимка ультразвуковой обследование суставов. Но как было сказано выше, для постановки точного диагноза надо проверить геометрические соотношения в суставе. УЗИ не дает возможности определить величину ацетабулярного угла и точно замерить величину h. Поэтому применение этого метода для диагностики врожденной патологии тазобедренных суставов не эффективно и может привести к неправильной трактовке результата.

Если при осмотре ребенка выявлены какие-нибудь отклонения от нормы – следует сделать рентгеновский снимок тазобедренных суставов в прямой проекции (рис 5). Некоторые ортопеды назначают вместо рентгеновского снимка ультразвуковой обследование суставов. Но как было сказано выше, для постановки точного диагноза надо проверить геометрические соотношения в суставе. УЗИ не дает возможности определить величину ацетабулярного угла и точно замерить величину h. Поэтому применение этого метода для диагностики врожденной патологии тазобедренных суставов не эффективно и может привести к неправильной трактовке результата.

Консервативное лечение врожденных заболеваний тазобедренных суставов желательно начать в родильном доме. Пеленать туго не следует: ножки должны лежать в одеяле свободно, ручки могут быть плотно завернуты в одеяло. Желательно, чтобы первые дни, до получения отводящей шины, ребенок лежал на спине с разведенными ногами. Для этого между ними прокладывают пеленку, а под ней — между согнутыми и отведенными коленными суставами кладут небольшую подушечку из детской клеенки. После рентгенологического исследования решается вопрос о методе лечения. Если имеется только врожденный предвывих, то на прямом снимке тазобедренных суставов проксимальный конец бедра находится несколько латеральное нормы, а на снимке с отведением ног он приближается ко впадине.

Таким детям проводится лечение на шине Виленского с распрямленными, но отведенными ногами. При врожденном вывихе бедра, который носит тератологический характер, т. е. вывих уже сформирован до начала стояния ребенка, на прямом рентгеновском снимке проксимальный конец бедра находится также несколько латеральнее вертлужной впадины, но может быть либо на ее уровне, либо несколько выше. На снимке в отведении проксимальный конец бедра не входит во впадину, а входит выше нее. Таким детям уже с рождения безусловно надо применять шины, придающие согнутым в коленных суставах ногам положение отведения. В ортопедии принято определять положение сгибания ног под прямым углом в тазобедренное и коленном суставах и полного отведения бедер до плоскости кровати как положение Лоренц I. Несколько выпрямленное положение ног до тупого угла в указанных суставах носит название положения Лоренц II, а полностью выпрямленные, но несколько отведенные ноги — положение Лоренца III. Эти положения были предложены крупнейшим венским ортопедом Лоренцом в его классической методике лечения врожденного вывиха бедра в гипсовой повязке и различных упомянутых положениях.

Для лечения врожденного предвывиха в положении Лоренц III применяются специальные отводящие шины Виленского — разведение ног достигается металлической раздвижной распоркой, фиксирующейся кожаными манжетками в области нижней трети голеней (рис 6). Винт на трубке-распорке дает возможность дозировать отведение. Если нет шины, можно использовать для такой же цели вгипсованную в гипсовые манжетки палку-распорку или продетую во фланелевом чехле палочку с фиксирующими ее фланелевыми манжетками.

Для лечения врожденного предвывиха в положении Лоренц III применяются специальные отводящие шины Виленского — разведение ног достигается металлической раздвижной распоркой, фиксирующейся кожаными манжетками в области нижней трети голеней (рис 6). Винт на трубке-распорке дает возможность дозировать отведение. Если нет шины, можно использовать для такой же цели вгипсованную в гипсовые манжетки палку-распорку или продетую во фланелевом чехле палочку с фиксирующими ее фланелевыми манжетками.

Шина Виленского, модифицированная автором в ЦИТО, приобрела более современный вид в связи с применением пластмассовой распорки и таких же манжеток, удобных в гигиеническом отношении в связи с легкой их санитарной обработкой. Эта шина совершеннее деревянной гипсовой распорки, так как позволяет изменять угол разведения ног, что особенно необходимо, когда шина применяется при долечивании или с целью профилактики рецидивов. Срок лечения наиболее легких дисплазий на распорке Виленского — 3 месяца.

Наряду с указанными шинами у детей до 3 месяцев могут применяться различные мягкие приспособления, создающие необходимую правильную укладку больного: лифчик Байера, стремена Павлика (рис 7), широко вошедшие в практику, подушка Фрейка и др.

Наряду с указанными шинами у детей до 3 месяцев могут применяться различные мягкие приспособления, создающие необходимую правильную укладку больного: лифчик Байера, стремена Павлика (рис 7), широко вошедшие в практику, подушка Фрейка и др.

Наконец, при отсутствии шин можно у новорожденных и грудных детей первых недель жизни применять так называемое широкое пеленание. Вместо тугого связывания вытянутых ног, что, например, традиционно делалось при фиксации младенцев к узкому ложу грузинской люльки-аквании, между согнутыми и отведенными ногами прокладывают многослойную жесткую накрахмаленную пеленку. Для правильного соприкосновения и развития элементов тазобедренного сустава в первые недели этого бывает достаточно.

При этапном лечении детей с врожденной патологией тазобедренного сустава почти в 50% случаев наблюдаются симптомы рахита: запоздалое прорезывание зубов, скошенность затылочных костей и др. У детей с признаками рахита процессы формирования вертлужной впадины происходят более замедленными темпами. Необходимо осуществлять энергичную противорахитическую терапию: циклы витаминотерапии (спиртовой раствор витамина D2), наряду с обогащением организма ребенка солями — перевод на овощной прикорм, назначение глюконата кальция, ультрафиолетовое облучение. Система мероприятий по профилактике рахита у детей должна входить как обязательная часть этапного лечения врожденных дисплазий тазобедренных суставов.

Если отведение бедер уже затруднено, следует применять этапное разведение ног. В 1920 г. предложил накладывать этапные гипсовые повязки (рис 8) для постепенного преодоления тонуса приводящих мышц с конечной фиксацией нижних конечностей в положении Лоренц I. Рентгенографически контролируется стояние головки сразу после наложения повязки, в средние сроки лечения и перед снятием повязки.

Любые методы фиксации ног должны применяться поэтапно и с осторожностью из-за возможных осложнений. Самым грозным осложнением является болевая контрактура (асептический некроз головки бедра). Проявляется она тем, что ребенок, после наложения фиксации на ноги, периодически начинает плакать, просыпается, фиксированная ножка в вынужденном положении, ребенок двигает ею хуже, может появиться отек бедра и паховой области. В этом случае следует снять все фиксирующие приспособления, начать лечить болевую контрактуру, а затем вновь все начать сызнова, но более щадяще. Никогда не следует сразу применять функциональную гипсовую повязку при вывихе бедра. На несколько дней надо вначале наложить шину Виленского, а когда отведение бедер будет достаточным – применить гипсовую повязку. Также и снимают гипсовую повязку не сразу, а через использование на некоторое время шины Виленского.

Вывихи тазобедренных суставов могут быть не только врожденными, но и вторичными. Это бывает при ДЦП, различных заболеваниях связанных со спастическими состояниями. Поэтому лечение у детского ортопеда следует проводить под контролем невропатолога.

Источник