Туберкулез коленного сустава дифференциальная диагностика

13.03.2017

13.03.2017

Туберкулез коленного сустава (гонит)

Поражение коленного сустава при туберкулезе встречается часто, на его долю приходится около 20% всех случаев костно-суставного туберкулеза.

Поражение коленного сустава при туберкулезе встречается часто, на его долю приходится около 20% всех случаев костно-суставного туберкулеза.

Общие клинические симптомы в преартритической фазе связаны с интоксикацией. Местные проявления или совсем отсутствуют, или носят неопределенный характер и мало выражены, однако больной заметно щадит пораженную конечность.

Преартритическая фаза может протекать длительно, особенно в детском возрасте, в связи с тем, что эпифизы покрыты толстым суставным хрящом.

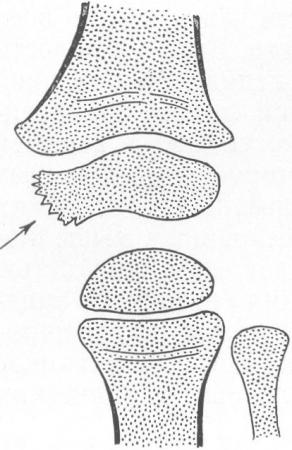

Первичные очаги чаще встречаются в проксимальном эпифизе большеберцовой кости (50%) и в дистальном эпифизе бедренной кости (21,7%), реже в метафизах этих костей (соответственно в 10% и 2,3% случаев), и совсем редко в надколеннике и эпифизе малоберцовой кости (2,2%). Первым рентгенологическим симптомом туберкулезного процесса является ограниченный участок остеопороза с нечетким рисунком костных трабекул. Затем появляется нечетко очерченный очаг деструкции костной ткани, который может содержать губчатые мелкие секвестры.

Очаги деструкции могут быть крупными, нередко в форме песочных часов, что характерно именно для поражения коленного сустава. При наиболее частой, эпиметафизарной локализации, очаги деструкции костной ткани обычно располагаются субкортикально. Периоститы не характерны.

Артритическая фаза туберкулезного гонита характеризуется постоянством клинических проявлений. Появляется небольшая атрофия мышц, симптом Александрова, припухлость и боли в суставе, контрактуры, повышение местной температуры.

Причем эти симптомы сохраняются и в покое. У некоторых детей отмечается удлинение пораженной конечности. Сустав увеличен в объеме, постепенно нарастает атрофия мышц, подвывихи голени, чаще кзади. Появляются натечные абсцессы и свищи.

Рентгенологические проявления туберкулезного гонита достаточно разнообразны. Однако самым ранним симптомом перехода туберкулезного процесса на сустав является нарастающий диффузный или пятнистый остеопороз, который постепенно распространяется на кости всей конечности. Причем, чем более остро протекает туберкулезный процесс, тем более выражен остеопороз.

У детей отмечается увеличение размеров эпифизов, по сравнению со здоровой конечностью, одновременно может увеличиваться ядро окостенения надколенника (симптом «постарения эпифизов» С. Л. Трегубова).

Постепенно нарастает сужение суставной щели, которое иногда может быть неравномерным, больше выраженным с одной стороны. Однако этот признак иногда может быть кажущимся, и связан с небольшой сгибательной контрактурой. В таких случаях необходимо производить для сравнения рентгенографию и здорового коленного сустава в том же положении.

Одновременно с сужением суставной щели появляется неровность, волнистость суставных поверхностей, затем появляется нечеткость, зазубренность, прерывистость контуров суставных поверхностей. Выявляются краевые очаги деструкции костной ткани, которые могут располагаться в противоположных отделах сочленяющихся костей и содержать секвестры, часто множественные.

Секвестры кажутся более плотными, «склерозированными» на фоне выраженного остеопороза, структура их губчатая, «ноздреватая», контуры неровные. Постепенно появляются признаки истинной атрофии костей.

При затихании процесса рентгенологически не отмечается прогрессирование деструкции. Контуры очагов деструкции становятся сначала четкими, а затем вокруг них появляется нежный ободок склероза. Выявляются контуры суставной щели, которая имеет причудливую форму.

На уровне очагов деструкции она неравномерно расширена, а в тех отделах, где замыкательные пластинки эпифизов сохранены резко сужена. На фоне остеопороза появляются толстые, склерозированные костные балки, расположенные вдоль силовых линий.

Постепенно восстанавливаются и уплотняется замыкательнные пластинки эпифизарных концов сочленяющихся костей.

Суставная щель суживается, иногда вовсе не прослеживается. Костные анкилозы наблюдаются не часто, более типичны фиброзные сращения, порочное положение и подвывихи. У детей нарушается продольный рост костей и отмечается их укорочение.

В менее благоприятных случаях наблюдаются обострения и рецидивы, что связано с наличием остаточных туберкулезных очагов.

В этих случаях нарастают явления интоксикации и местные изменения. При рентгенологическом исследовании выявляется нарастание остеопороза, появляются очаги деструкции с нечеткими, неровными контурами, иногда содержащие секвестры.

Замыкательные пластинки также теряют четкость. Деструктивные изменения могут быть значительными и приводить к дальнейшему разрушению костей, образующих сустав.

Дифференциальную диагностику туберкулезного гонита приходится проводить с целым рядом заболеваний: частичным асептическим некрозом (болезнь Кенига), литическим вариантом остеобластокластомы, остеогенной остеокластической саркомой, гемофилическим артрозом и ревматоидным артритом.

Болезнь Кенига встречается у взрослых. Больных беспокоят боли в коленном суставе, усиливающиеся при нагрузке.

Симптомы интоксикации отсутствуют. Дифференцировать с туберкулезным процессом приходится I—II стадии болезни Кенига.

Однако отсутствие остеопороза, типичная локализация краевого очага деструкции в медиальном мыщелке бедра, его небольшие размеры, относительно четкие контуры, наличие плотного с четкими контурами секвестроподобного тела, обычные размеры суставной щели — все это позволяет высказаться в пользу частичного асептического некроза.

При дифференциальной диагностике с остеогенной остеокластической саркомой, которая особенно в начальных стадиях протекает без постоянных болей, может возникнуть ряд трудностей. Однако у детей остеогенная саркома локализуется в метафизе. Очаг деструкции одиночный с неровными, нечеткими контурами, не содержит секвестров, остеопороз в прилежащих отделах костной ткани не характерен. Типична периостальная реакция по смешанному типу. Раньше существовала точка зрения, что при саркоме процесс не переходит через ростковую зону. В последние годы доказана возможность у детей перехода процесса при остеогенной саркоме через ростковую зону. Однако разрушения суставного хряща и сужения суставной щели не отмечается.

При литическом варианте остеобластокластомы очаг деструкции костной ткани, локализуясь в эпиметафизе у взрослых и метадиафизе у детей, чаще располагается эксцентрично, вызывая на ранних стадиях асимметричное булавовидное вздутие кости.

Очаг деструкции имеет четкие контуры. Склеротическое отграничение и наличие секвестров не типично. Остеопороза в прилежащих отделах не выявляется.

При проведении дифференциальной диагностики с гемофилическим артрозом необходимо учитывать клинические, анамнестические и лабораторные данные. У больных с гемартрозом отсутствуют явления интоксикации, в анамнезе имеется указание на кровоточивость, свертываемость крови замедлена. Кроме того, при гемофилии, как правило, поражаются несколько суставов.

При рентгенологическом исследовании может выявляться остеопороз, который захватывает эпифизы и не бывает таким распространенным, как при туберкулезе. Может наблюдаться увеличение размеров эпифизов по сравнению со здоровой стороной. Контуры замыкательных пластинок неровные, но всегда четкие, секвестры отсутствуют.

В ряде случаев может возникнуть необходимость в проведении дифференциальной диагностики с ревматоидным артритом,, который в детском возрасте иногда может начинаться с поражения одного сустава. В этих случаях необходимо учитывать длительность заболевания, клинические и лабораторные данные. При ревматоидном артрите характерна скованность движений по утрам, отсутствие симптомов интоксикации, отрицательный симптом Александрова. Туберкулиновые пробы, как правило, отрицательные. Диагностическое значение имеет положительный ревматоидный фактор в синовиальной жидкости.

При рентгенологическом исследовании больных ревматоидные артритом выявляется остеопороз костей образующих коленный сустав, сужение суставной щели. У мест прикрепления капсулы сустава выявляются краевые узуры с четкими контурами и ободком склероза вокруг.

При туберкулезном гоните — в эпиметафизе большеберцовой и бедренной костей выявляются очаги деструкции с нечеткими, изъеденными контурами, постепенно переходящими в остеопоротичную костную ткань. Очаги деструкции могут содержать губчатые секвестры.

Теги: коленный сустав, гонит, мягкие ткани, большеберцовая кость, атрофия мышц

234567

Начало активности (дата): 13.03.2017 08:31:00

234567

Кем создан (ID): 645

234567

Ключевые слова:

коленный сустав, гонит, мягкие ткани, большеберцовая кость, атрофия мышц

12354567899

Источник

3. ТУБЕРКУЛЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

В коленном суставе водянка встречается чаще, чем во всех других суставах, но наблюдается и здесь не очень часто. Выпот в полости сустава определяется рентгенологически по оттеснению надколенной чашки вперед и по некоторой выпуклости собственной связки надколенника (lig. patellae proprium). Кроме того, сама жидкость дает в верхнем завороте незначительное диффузное затемнение, которое опытный глаз определит вместо более прозрачного участка в нормальных условиях между верхнезадней поверхностью надколенника и бедренным мыщелковым массивом. Позади и под надколенником видно сдавление жидкостью жировой подушки сзади и книзу. Если нет разрушения связочного аппарата, то рентгеновская суставная щель сама по себе никогда не расширяется, вопреки столь частому ошибочному заключению, когда за истинное расширение принимается под психологическим давлением клинических данных проекционное увеличение щели.

Обычный объект рентгенологического исследования — это фунгозные и фунгозно-деструктивные процессы, в особенности в детском и юношеском возрасте. При первично-костном процессе костный фокус чаще всего располагается в одном из мыщелков бедра, значительно реже очаг разрушения гнездится в задних и боковых частях одного из мыщелков большеберцовой кости. Лишь в исключительно редких случаях первичный костный процесс исходит из надколенника. Грануляционная ткань особенно пышно развивается вокруг нижних и боковых краев мыщелков бедра и большеберцовой кости, на местах прикрепления суставной капсулы к костям, а отсюда грануляции распространяются по всей суставной полости, заползая главным образом в карманы и завороты. Больше всего разрушаются задние места прикрепления крестовидных связок в межмыщелковых ямках, а также места прикрепления полулунных хрящей (менисков). В этих участках на рентгенограммах и появляются впервые краевые дефекты. Передние отделы капсулы сравнительно мало страдают в начале туберкулезного гонита. В застарелых неблагоприятных случаях туберкулезного гонита на боковой рентгенограмме характерно порочное положение костей, выражающееся в подвывихе или полном вывихе голени кзади и кверху, так что надколенник нависает вперед и вниз.

Хотя в преобладающем числе случаев рентгенологическое исследование в ранних стадиях заболевания дает лишь общие симптомы затяжного суставного процесса, т. е. в первую очередь остеопороз, оно обязательно должно быть произведено. Между клинической и рентгенологической картинами может быть очень большое расхождение, и не слишком редко решающие рентгенологические симптомы, как, например, костный очаг, выступают неожиданно именно в тех случаях, где это клинически меньше всего подозревается. С другой же стороны достаточно обоснованный клинический диагноз gonitis tuberculosa не теряет своей убедительности, если на рентгенограммах выявляется нормальная картина или небольшой остеопороз.

Напомним элементарное требование — при нормальной рентгенологической картине коленного сустава и наличии клинических данных в пользу костно-суставного туберкулеза производить обязательный рентгенологический контроль над состоянием тазобедренного сустава: при поражении тазобедренного сустава, как известно, боли могут иррадиировать по запирательному нерву с его поднадколенными веточками (rami infrapatellares nervi obturatorii) в область коленного сустава.

При значительном остеопорозе тень надколенника может совершенно исчезнуть без того, чтобы кость была разрушена грануляциями. За костный фокус разрушения ошибочно может быть принято неопытным исследователем пятно Лудлофа (см. рис. 5).

Обычная ошибка совершается также, когда нормальные зубчики на медиальном контуре эпифизарного ядра окостенения бедренной кости (рис. 156) толкуются как субхондральный остит, — контрольный снимок другой конечности рассеивает сомнения. Эта шероховатость контуров — проявление временного ускорения местного роста и развития, происходящего в определенной возрастной фазе у каждого здорового ребенка, и этот нормальный процесс никакими клиническими болезненными симптомами не сопровождается. Это, между прочим, общее явление: и в других местах скелета имеются такие диагностически „критические” участки, обращающие на себя особое внимание. Таковы, например, и латеральная сторона проксимального эпифиза большеберцовой кости, где шероховатость контуров, правда, меньше выражена, а также эпифизы локтевой кости, пяточная кость, ладьевидная кость стопы и т. д. За фокусы разрушения принимаются также и светлые участки в эпифизах при пятнистой атрофии.

Рис. 156. Нормальная зазубренность медиального контура дистального ядра окостенения бедренной кости, симулирующая туберкулезное поражение коленного сустава.

Дифференцировать туберкулезный гонит приходится прежде всего с ныне редким у нас сифилитическим процессом. При сифилисе рентгенограммы, как правило, показывают небольшие костные периостальные наслоения на эпифизарных концах костей, надколенник увеличен в объеме — удлинен и расширен, в большеберцовой кости или реже в бедренной имеются типичные для сифилиса гуммозные очаги разрушения, окруженные плотным остеосклеротическим валом. Остеопороз ввиду сохраненности функции сустава и безболезненности отсутствует. Однако попадаются и такие преимущественно синовиальные формы сифилитического артрита, которые рентгенологически в точности напоминают длительный доброкачественно идущий туберкулезный hydrops или fungus, и рентгенолога, незнакомого с клинической картиной, ждет диагностическая ошибка.

При гонорейном артрите, тоже ныне редком, так же как и при туберкулезном, основным рентгенологическим признаком является значительный остеопороз. Самым важным отличительным симптомом гонорейного поражения являются небольшие подхрящевые узуры на задней поверхности надколенника, где туберкулезные грануляции в изолированном виде никогда не наблюдаются. Резкое сужение суставной щели при гладких контурах эпифизарных концов, отсутствие глубоких деструктивных изменений в костях, периостальные наслоения, быстро наступающий анкилоз, в особенности надколенной чашки, при соответствующем анамнезе и клинической картине (бурное начало, необычайно сильные боли) решают спорный вопрос в пользу гонореи.

И гнойный затянувшийся артрит (стафило, стрепто- и пневмококковый) может напоминать туберкулезный процесс в коленном суставе, подчас длительно и доброкачественно протекающий. Рентгенологу приходится дифференцировать между обоими заболеваниями главным образом в тех случаях, когда пациент обращается за врачебной помощью через несколько лет после более острого течения заболевания с контрактурой или анкилозом. Диагноз здесь особенно ответственен, так как лечение обоих заболеваний до известной степени противоположно. При гнойном артрите имеется либо значительный остеомиелитический процесс в одной из костей, обыкновенно в бедре, либо же, наоборот, обе кости сравнительно мало изменены, т. е. эпифизарные концы разрушены более поверхностно, чем при туберкулезе. При этом костные дефекты располагаются не на боковых частях эпифизов, как при туберкулезе, а именно на местах соприкосновения, т. е. в центральных частях мыщелков. Кроме того, вследствие полного рассасывания хрящей суставная щель или вовсе отсутствует, и сравнительно быстро развивается костный анкилоз, или же очень резко сужена, а капсула не растянута, как при туберкулезном гоните.

В редких случаях дифференциально-диагностическое значение приобретает и поражение коленного сустава при ревматическом и ревматоидном полиартикулярном заболевании. Дело в том, что в практической работе встречаются необычные формы полиартрита, которые хотя и поражают несколько суставов, однако с самого начала главным образом обрушиваются на одно из крупных сочленений, обыкновенно на коленный или тазобедренный сустав. Клинические явления со стороны коленного сустава настолько выступают на первый план, что заболевание других суставов просматривается, и процесс, по своему существу полиартикулярный, идет под вывеской туберкулезного моноартрита. Сходным симптомом является остеопороз. При процессе полиартикулярного типа, однако, никогда не бывает таких глубоких деструктивных изменений, как при туберкулезе. Значительно суженная суставная щель окаймляется неровными, но очень резко ограниченными контурами в отличие от смазанных контуров при туберкулезном артрите. На краях эпифизов обычно выражена в противовес туберкулезу живая продуктивная костная реакция. Более тщательный анамнез и рентгенография других суставов, выявляющая в принципе подобные же изменения, окончательно рассеивают диагностические сомнения.

Укажем здесь на ставшие лишь недавно известными поражения суставов при так называемой периодической болезни, которые сами по себе, в отрыве от общеклинической картины, могут быть неотличимыми от туберкулезного артрита.

Рентгенологическое исследование является единственным простым и абсолютно достоверным средством для дифференциации туберкулезного гонита с частичной клиновидной расслаивающей остеохондропатией Кенига. Клинический дифференциальный диагноз всегда оставляет известную долю сомнений, так как частичная клиновидная остеохондропатия может протекать как перемежающаяся, относительно доброкачественная, туберкулезная водянка коленного сустава. На рентгенограммах же клиновидный, округлый или чечевицеобразный некротический костный очаг, расположенный в типичном месте в костной нише в медиальном мыщелке бедра, имеет патогномоничное значение.

Также категорически исключается на основании рентгеновских снимков и хондроматоз сустава, когда вся полость сустава переполнена множеством овальных или многогранных внутрисуставных свободных тел, прилегающих друг к другу своими фасетообразными поверхностями. Учтем при этом возможность, пусть и очень редкую, обызвествления рисовых тел.

В пользу подагрического артрита, также симулирующего туберкулез, говорят типичные краевые резко ограниченные округлые дефекты в кости и преимущественно на суставных краях эпифизов, небольшие костные разрастания на их поверхности и отсутствие более или менее заметного остеопороза. Но в крупных суставах, и именно в коленном, дефекты, вызванные рассасыванием костных балок на месте отложения мочекислых солей, попадаются сравнительно редко, и рентгенограммы в большинстве случаев при достаточно ярких клинических данных представляют нормальную картину — указание на поражение мягких тканей. Здесь без клиники рентгенодиагностика часто беспомощна.

Изменения при гемофилии, наблюдаемые чаще всего в коленном суставе, до рентгенологического исследования очень плохо распознаются и часто принимаются за туберкулез. Лишь в случае острого начального кровоизлияния в полость сустава рентгенограммы не выявляют ничего характерного, имеются лишь общие симптомы переполнения суставной полости патологическим продуктом. В типичных же случаях в полости сустава и в капсуле появляются нежные тени пропитывающихся известью кровяных сгустков, суставная щель суживается и, что особенно характерно, на типичном месте — в межмыщелковой ямке бедра и в области межмыщелкового бугорка большеберцовой кости, где прикрепляются крестовидные связки, — обрисовываются обширные полуокружные костные дефекты. Атрофия обычно выражена нерезко. Далеко зашедшие формы напоминают своими продуктивными изменениями обезображивающий остеоартроз. В некоторых случаях поражение бывает множественным. Исключить туберкулезный артрит, следовательно, легко.

Деформирующий остеоартроз представляет собой с рентгенологической точки зрения прямую противоположность привычной картине туберкулезного артрита. Суставные контуры эпифизов резко ограниченны, суставная щель равномерно значительно сужена, на краях эпифизов имеются характерные пышные костные разрастания в виде губ, гребней и шипов. Остеопороз отсутствует вовсе или только в едва заметной степени выражен, анкилоз никогда не наступает. Поэтому нет ничего проще, чем провести грань между обоими заболеваниями. Но так как деформирующий остеоартроз является конечным анатомическим результатом самых разнообразных в этиологическом отношении заболеваний суставов, то и туберкулезный артрит может повести к изменениям обезображивающего типа. Подобные случаи, туберкулезный характер которых безупречно доказан, в настоящее время отнюдь не редки. Эти случаи и клинически идут в течение многих лет очень доброкачественно, они вызывают небольшие боли и не особенно ограничивают функцию сустава, они медленно прогрессируют, не дают распада и свищей, и, следовательно, своим течением также напоминают остеоартроз. Клинические и рентгенологические трудности при распознавании этих атипичных форм туберкулезного гонита очевидны.

Элементарной задачей для рентгенолога является отличие туберкулезного гонита от табической артропатии. Одна только картина громадных бесформенных обызвествлений капсулы и связочного аппарата, совершенно несовместимая с представлением о туберкулезе сустава, дает право при первом же взгляде на снимки отбросить мысль о туберкулезном артрите.

Решающее значение имеют рентгенограммы и для исключения новообразования кости, исходящего из эпифиза или метафиза кости и клинически симулирующего „белую опухоль”. Истинная бластома, например остеогенная саркома, разрушает на большом протяжении только одну кость, оставляя другую неизмененной; на месте новообразования имеется сплошной прозрачный дефект или, наоборот, участок затемнения костной ткани, суставные хрящи даже при очень больших опухолях остаются пощаженными.

Также легко отвергается рентгенологически и изолированная костная киста и так называемая гигантоклеточная опухоль, которые нередко располагаются в дистальном конце бедренной кости или в проксимальном большеберцовой и дают клиницисту повод заподозрить туберкулез.

Дифференциально-диагностическая роль рентгеновых лучей при туберкулезе и травматических повреждениях колена очень различна. При свежем травматическом синовите рентгенограммы дают те же симптомы, вернее, так же мало симптомов, как и при туберкулезной водянке, и не могут особенно способствовать выяснению этиологии заболевания. В других же случаях, когда через некоторое время после травмы начинается подострый или хронический реактивный суставной процесс, клинически напоминающий туберкулез, снимки могут внести известную ясность. Они, например, неожиданно указывают на отрыв межмыщелкового бугорка большеберцовой кости или другое более значительное повреждение внутрисуставного связочного аппарата, на начинающийся деформирующий остеоартроз и т. д., и этим облегчают задачу клиники.

Очень велики трудности отличительного распознавания туберкулезного гонита и так называемого менисцита, т. е. последствия травматического нарушения целости полулунного хряща, если почему-либо недостаточно ясны анамнестические данные. По существу рентгенологическая картина этого вида посттравматического артрита говорит о преимущественно нервной природе заболевания, развивающегося после внутреннего повреждения сустава. В ряде случаев в быстрые сроки возникает остеопороз — через 6—8 недель регионарный остеопороз мелкоочагового (милиарного) или ноздреватого типа, а затем через 3—4 месяца и крупнопятнистый пегий остеопороз. Уже не говоря о том, что некоторые участки разрежения могут быть ошибочно приняты за воспалительную туберкулезную деструкцию, вся рентгенологическая картина такого остеопороза никак не может быть сама по себе отличима от остеопороза при туберкулезном гоните. В дальнейшем образующийся равномерный остеопороз еще больше сближает рентгенологически оба заболевания. Поэтому должны быть мобилизованы дополнительные диагностические средства, пусть даже сложные, как, например, пневмоартрография. Во всяком случае во избежание серьезных терапевтических ошибок при неправильном как положительном, так и отрицательном диагнозе, поскольку тактика лечения при обоих заболеваниях серьезно расходится, необходимо каждый раз особенно взвешивать показания к активному или консервативному методу лечения, к иммобилизации, к оперативному вмешательству, к применению массажа и т.д., прежде чем безукоризненно не поставлен точный ответственный диагноз. Отдаленные результаты ошибочного распознавания и лечения здесь весьма плачевны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник