Шина на тазобедренный сустав взрослый

Ортез для тазобедренного сустава – приспособление, которое используется для фиксации после травм и при заболеваниях ТБС. С помощью разных видов конструкций достигается полная неподвижность головки сустава, за счет чего снижается нагрузка и тормозятся дегенеративные процессы в тканях.

Показания к применению

Тазобедренный сустав – самый крупный в человеческом теле, что обуславливает сложность его восстановления и лечения. Соединительные ткани в ТБС сращиваются медленно, а если лечение проводят в возрасте от 50 лет, темпы сокращаются еще в несколько раз. Влияет на это повышенная хрупкость костей и содержание солей. Ношение тазобедренных фиксаторов показано при заболеваниях и нарушениях:

Тазобедренный сустав – самый крупный в человеческом теле, что обуславливает сложность его восстановления и лечения. Соединительные ткани в ТБС сращиваются медленно, а если лечение проводят в возрасте от 50 лет, темпы сокращаются еще в несколько раз. Влияет на это повышенная хрупкость костей и содержание солей. Ношение тазобедренных фиксаторов показано при заболеваниях и нарушениях:

- повреждения шейки бедра;

- операции по эндопротезированию, а также вторичные хирургические вмешательства;

- переломы большого вертела;

- послеоперационное восстановление при удалении головки и шейки бедра, либо после остеотомии (исправление деформаций);

- поражение суставов в результате гормональных нарушений или инфекций;

- дисплазия в детском возрасте (врожденные аномалии);

- артриты, артрозы и коксартроз;

- разрывы сухожилий в области ТБС;

- повреждения лонного сочленения у женщин после рождения ребенка.

С целью лечения и профилактики используют как крупные, жесткие конструкции, так и мягкие повязки и бандажи. С помощью ортезов достигается хорошая защита сустава от случайных травм, а также снижение давления.

Противопоказания

Носить фиксатор тазобедренного сустава, будь он мягкой, полужесткой или жесткой конструкции, нельзя в следующих случаях:

- беременность на любом сроке;

- отек тканей внутри сустава, либо отечность кожи снаружи;

- опухоли структур, расположенных в кольце ТБС;

- ссадины и другие повреждения кожи в зоне прилегания материалов;

- варикоз и другие венозные нарушения, проблемы с кровообращением;

- дерматит и кожные болезни;

- невправимые грыжи в зоне крепления бандажа.

Жесткий корсет не рекомендуют надевать в течение 4-5 суток после травмы, так как это может ухудшить кровоток и вызвать образование тромбов.

Классификация бандажей

Тутор для тазобедренного сустава

Можно выделить несколько типов конструкций по способу воздействия на ТБС. Фиксирующие ортезы используются для сохранения неподвижного положения сустава. Компенсирующие накладывают, чтобы человек мог выполнять привычные движения с сохранением функций сустава. Корригирующие формы используются для устранения деформации ТБС.

Наиболее распространенная классификация ортезов – по внешнему виду и типу конструкции:

- Бандаж – мягкое изделие, которое крепится к поясу и бедру. Изготавливают из тянущихся, прочных, но дышащих материалов. Крепится с помощью липучки.

- Ортез – жесткая конструкция с металлическими или пластиковыми пластинами, защищающими поврежденную область от травм. Фиксация обеспечивается ремнями и шнурками.

- Тутор – самый жесткий тип приспособлений с шарнирами. Внешне напоминает ортез, но обладает сильной фиксацией. В некоторых случаях полностью заменяет гипс.

Шарнирные изделия отводят ногу под определенным углом и обеспечивают полную неподвижность сустава, тогда как бесшарнирные чаще применяются для защиты.

Колосовидные повязки

Для наложения колосовидной повязки на тазобедренный сустав чаще всего используют эластичный или марлевый бинт. Стерильные жгуты накладываются, если нужно удерживать медицинский материал в процессе перевязки раны.

Для наложения колосовидной повязки на тазобедренный сустав чаще всего используют эластичный или марлевый бинт. Стерильные жгуты накладываются, если нужно удерживать медицинский материал в процессе перевязки раны.

Эластичные колосовидные повязки чаще применяются для иммобилизации при болезнях и травмах. Подобный тип фиксации позволяет защитить пациента от нарушений кровообращения, предотвращает сдавливание. Однако он может вызывать нагноение и высокую влажность, поэтому для перевязки ран использовать эластичные бинты нельзя.

Использование колосовидных креплений уместно при наличии ран, бурсита, коксартроза, а также после оперативных вмешательств в качестве профилактики осложнений. Перевязочный материал фиксируется в паху и верхней части бедра.

Мягкий тутор

Мягкие бандажи используются, когда ношение жестких конструкций неуместно. Они не сдавливают ткань, предотвращают сильные боли и просты в применении. Назначают при коксартрозе, ушибах, растяжениях и миозитах. Можно носить для профилактики травм при повышенных физических нагрузках спортсменам и людям, занятым тяжелым физическим трудом.

Односторонние жесткие ортезы

Односторонняя конструкция состоит из 2 частей, соединенных специальным ремнем. Устанавливаются они на талию и бедро. Шарнир, проходящий от места талии к ноге, обеспечивает подвижность системы. Показаниями к использованию жестких ортезов принято считать:

- наличие болей при вывихах и других травмах, болезнях;

- потребность в безупречной фиксации сустава в неподвижном положении;

- предотвращение чрезмерной нагрузки в процессе восстановления после операции.

Часто односторонние конструкции используют при повреждении одного сустава.

Двусторонние жесткие ортезы

Шарнирный двусторонний бандаж

С помощью двустороннего регулируемого ортеза достигается полный контроль при отведении ноги под определенным углом. За счет этого на 99% снижается риск травмирования при непроизвольных движениях. При использовании подобного приспособления сустав в нужных местах защищен от механических повреждений. При этом главным его преимуществом считается возможность 100% регулирования усиления, что позволяет пациенту двигаться без каких-либо ограничений.

Детские ортезы

В отдельную группу выделены детские ортопедические ортезы, так как они отличаются конструкцией, размерами и плотностью прилегания. Чаще всего используются при врожденных вывихах, подвывихах, а также при дисплазии ТБС. Разновидности бандажей для детей:

- Ортез Фрейка. Назначают в течение первых 1-12 месяцев жизни новорожденного. Это шина-распорка, необходимая для фиксации ног в положении 90 градусов. Закрепляют на пояснице и плечах ребенка с помощью ремней, добиваясь отведения ног.

- Ортез по Джону Корну. Предназначен для детей старше 1 года для достижения правильного процесса формирования вертлужной впадины, у грудничков применять нельзя. Бандажи устанавливаются на колени и пояс. Приспособление не препятствует естественному процессу обучения, ползания малыша. Носят его до 18 месяцев.

Шина Виленского

- Шина Виленского. Состоит из коленных манжет и металлической распорки. Впервые на ребенка надевает его врач, далее устройство регулируют и носят в течение определенного времени при сильных поражениях ТБС.

- Ортез Тюбингера. Седловидная распорка, надеваемая на ноги. С ее помощью регулируется степень сгибания суставов.

Детские конструкции изготавливают из натуральных материалов, чаще всего гипоаллергенных.

Как подобрать ортопедическую конструкцию?

Первый раз выбирать бандаж необходимо с согласованием ортопеда и врача, который лечит заболевание, вызвавшее нарушение. Мягкие конструкции можно покупать в соответствии с общими рекомендациями.

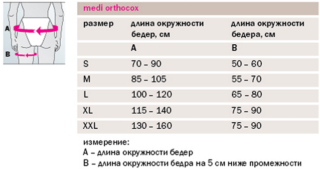

- Сначала определяют размер: замеряют окружность таза и середину бедра. Нельзя выбирать приспособление чуть меньше или больше, оно должно полностью соответствовать параметрам.

- Перед покупкой изделие примеряют. Пациент не должен испытывать болезненных ощущений или дискомфорта.

- Нужно обращать внимание на производителя конструкции. Слишком дешевые изделия не рекомендованы к покупке.

- Обязательно выбирают ортез с мягкими вставками, которые не допустят передавливания и дискомфорта.

- Затем нужно изучить состав материалов, которые используются для производства.

Существуют стандартные размеры ортезов, соответствующие международным показателям:

Существуют стандартные размеры ортезов, соответствующие международным показателям:

- S – подходит для людей с обхватом талии 65-82 см и бедра 42-52 см;

- M – соответствует талии 83-95 см и бедра 53-62 см;

- L – используется для пациентов с талией 96-111 см и бедром 63-65 см;

- XL – назначают людям с талией 112-128 см и бедром от 66 до 70 см.

Цена тазобедренного ортеза зависит от используемого материала: металл, углерод, органический полимер или термопластика. Мягкие изделия изготавливают из лайкры, неопрена или хлопка.

Правила ношения

Для каждого типа ортезов есть специфические рекомендации по ношению. Время, в течение которого нужно использовать фиксатор, выбирает лечащий доктор. Жесткие изделия для сочленений носят, не снимая. Мягкие варианты можно использовать в течение дня, либо 1-4 часа. Общие правила:

- надевать и снимать ортез нужно, следуя инструкции;

- если появился дискомфорт, необходимо обратиться к доктору для коррекции положения бандажа;

- рекомендуют использовать хлопковые чулки или колготки.

Отдельного внимания заслуживают правила ухода за ортезами. По мере загрязнения их промывают мыльным раствором, либо в стиральной машине, если это предусмотрено инструкцией. Отжимать конструкцию нельзя: её расправляют на ровной поверхности. Мягкие бандажи высыхают быстро.

Стоимость ортопедических изделий

Цена ортезов зависит от множества факторов, но есть определенная связь с особенностями типа приспособления. Жесткие аксессуары всегда стоят намного дороже мягких или полумягких конструкций. Мягкие варианты обойдутся в 2000-6000 рублей, при этом на цену сильно влияет страна производства и бренд.

Отводящие виды для новорожденных стоят от 5000 до 15000 рублей, а двусторонние фиксаторы – не дешевле 7500. Самый дорогой тутор – жесткая двусторонняя конструкция, цена на которую может достигать 100000 рублей.

Наиболее распространены российские и германские производители – им нужно отдавать предпочтение. Фирмы «Орлетт», «Брониген», «Педаг», «Фреско» — популярные немецкие поставщики ортезов для взрослых и детей. Среди российских компаний выделяются: «Трелакс», «Экотен».

Качественное изделие из высокого ценового сегмента заметно улучшит процесс реабилитации и лечения и не будет доставлять дискомфорта.

Отзывы об ортезах

Единого мнения среди пациентов, которые применяли ортопедические конструкции для лечения разных болезней и травм ТБС, включая симфизит, коксартроз, переломы и вывихи, нет. Одним больше понравились изделия немецкого производства, другие нашли достойные налоги среди российских продавцов. Среди врачей отрицательные отзывы относятся только к китайским товарам.

Даже фирменные, дорогостоящие изделия могут вызывать дискомфорт и не принести результата, если их неправильно использовать или изначально подобрать неподходящую конструкцию. В остальном бандажи для лечения и восстановления тазобедренных суставов считаются эффективным и рациональным решением в лечении разных нарушений в ТБС.

Источник

Одним из распространённых и результативных средством терапии заболеваний и травм тазобедренного сустава признан тазобедренный ортез, представляющий собой устройство для фиксирования тазобедренного сустава. Приспособление не является протезом, он не заменяет сустав, а лишь временно поддерживает его для восстановления двигательной функции.

Прежде чем выявить назначение ортезов, нужно определиться с понятием тазобедренного сустава. Последний является самым большим суставом в скелете человека, испытывающим постоянную нагрузку. Поэтому разнообразные травмы и повреждения ТБС – часто встречающее явление.

Для уменьшения нагрузки во время терапии и реанимирования применяется ортез на тазобедренный сустав, который фиксирует проблемную зону. Другие приспособления типа шины или гипса не подходят в виду анатомической сложности и расположения ТБС. Ортез принимает на себя львиную долю нагрузки, сохраняя при этом свойства сустава.

Визуально ортез тазобедренного сустава состоит из двух частей: первая крепится на талии как корсет, вторая – на бедре. Между ними для совершения сгибательно-разгибательных движений расположен шарнир, который позволяет регулировать угол отведения бедра.

Как правило, ортез для тазобедренного сустава показан в следующих обстоятельствах:

- после операций и травм;

- при артритах и артрозах;

- в случаях дестабилизации суставов;

- в результате перелома шейки бедра;

- при вывихе в области ТБС;

- при детской дисплазии;

- после эндопротезирования.

Нередко ортезы на тазобедренный сустав берут на вооружение в целях профилактики в ходе спортивных тренировок. Противопоказаний к ношению отрезов нет, но назначить именно такой метод терапии должен только специалист.

Различают две группы фиксирующего приспособления:

Жесткие

Бывают двусторонними и односторонними. Первые выполнены из стальных пластин и предназначены для жесткой фиксации отведенного сустава. Вторые представляют собой два жестких элемента, крепящихся на бедре и талии.

Мягкие

Их основное предназначение – стабилизация сустава и снятие с него нагрузки. Изделие изготавливается из нейлона, хлопка, полиуретана или резины. Оно снижает болевые ощущения за счет улучшения кровообращения и согреванию тканей.

Существует также специальный отводящий ортез на тазобедренный сустав для детей, который используется при дисплазии. Ортез на тазобедренный сустав детский может быть представлен в виде:

- жесткого пластикового корсета, предназначенного для полной блокировки головки бедра фиксатором;

- жесткого изделия, применяемого для отвода бедра по Джону и Корну и используемого в целях помощи ребенку при ходьбе;

- комбинированного приспособления в форме шины-распорки;

- эластичного бандажа.

Чтобы не усугубить положение рекомендуется при выборе ортеза полностью довериться специалисту. Он сам определит нужный размер и режим применения. Последний может подразделяться на:

- постоянное ношение;

- во время движения;

- со снятием на ночь.

Важным моментом является и то, для какой ноги будет использоваться изделие – правой или левой.

В любом случае первая примерка ортеза должна осуществляться под контролем врача, особенно это касается жестких его вариантов. Надевать приспособление можно как на специальный хлопковый чулок, так и на голое тело.

Источник

История и методы лечения дисплазии

Первым серьёзным шагом в современном лечении дисплазии стала практическая деятельность австрийского хирурга-ортопеда Адольфа Лоренца. В 1895 году он обнародовал перед коллегами свой метод, суть которого — в закрытом вправлении вывиха бедра и фиксации конечности для удержания и закрепления головки бедра в суставной впадине с помощью гипса. С того времени и до нашего технология Лоренца стала основной в терапии ДТС в большинстве медицинских учреждений России. Однако применение гипса при дисплазии, как выяснилось, помогает решать одну проблему и порождает множество других.

Применение метода Лоренца только в 10-20% обеспечивает хороший анатомический результат. Причины неэффективности и даже прямого вреда:

- в длительной гипсовой фиксации конечности, результат которой — атрофия, дистрофия и дегенеративные процессы в суставе, их доля достигает 76 % от всех случаев применения;

- в повреждении суставных тканей в момент вправления;

- в позднем сроке для начала терапии, определённом самим Лоренцом как оптимальный, — от 1 года до 4 лет.

Настолько неудовлетворительные результаты подвигли других учёных и врачей на поиски новых способов лечения врождённого вывиха, в результате появились разнообразные шины. Относительно мобильная шина при дисплазии во многих случаях была эффективнее жёсткой фиксации.

Шина при дисплазии

В 20 – 30-е годы ХХ века изобретено множество функциональных шин для терапии врождённого вывиха бедра. Из тех времён — абдукционная подушка Фрейка, широко применяемая и сейчас.

Во второй половине ХХ века методами лечения дисплазии тазобедренного сустава занимались В. Я. Виленский, И.И. Мирзоева, М. Э. Казакевич, Т. А. Бровкина, М. М. Кошля, А. Павлик, другие исследователи. Каждый автор, рассказывая о разработанных приёмах и приспособлениях, называл уровень их эффективности от 80% до 96%. Шина при дисплазии оказалась не только безопаснее, действеннее гипса, но и перспективнее: большинство моделей можно было модифицировать.

В этот период создано множество функциональных устройств — шина ЦИТО (разработка Центрального НИИ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова); «штанишки» Бекера; шины Шнейдерова, Мирзоевой, Круминя, Виленского, Кошля, Гижицкой-Волкова, НИДОИ им. Г. И. Турнера; повязка Давида и другие. Каждое устройство предусматривало применение особой методики лечения.

Шина Кошля

Устройство состоит из двух металлических полудуг, которые соединены телескопической муфтой для их раздвижения. Конструкция в виде распорки при дисплазии необходима для растягивания приводящих мышц, вправления и удержания бедра в физиологически правильном положении.

Шина Кошля сохраняет подвижность коленного и тазобедренного сустава во фронтальной плоскости. Устройство назначают детям неонатального (до 28 дней) и грудного (до 1 года) возраста.

Стремена Павлика

Распорки при дисплазии не обязательно должны быть жёсткими или объёмными, свидетельство тому — стремена Павлика. Конструкция состоит из тканевого грудного бандажа, подколенных и плечевых ремешков, имеет размерно-возрастной ряд. Мягкая, но надёжная фиксация сохраняет подвижность конечностей. Стремена назначают детям от 1 месяца до 1 года.

Подробнее про Стремена Павлика

Перинка Фрейка

Перинка, или подушка, Фрейка стала первой успешной альтернативой гипсу при дисплазии. Она представляет собой валик, фиксирующий бёдра в разведённом положении. Перинка снабжена лямками для закрепления на теле малыша.

Эту мягкую распорку при дисплазии назначают в самых лёгких случаях заболевания, в возрасте от 1 до 3 месяцев.

Подробнее про Перинку Фрейка

Шина Виленского

Устройство — ещё один вариант телескопической распорки при дисплазии. Концы распорки крепятся к широким манжетам, надеваемым на бёдра ребёнка. Шину Виленского назначают как самым маленьким детям, так и тем, кому более 1 года. Широкое возрастное применение определило размерный ряд изделия: малый, средний и большой размеры. Ортопеды рекомендуют изготавливать шину на заказ. В России наибольшую популярность получила шина ЦИТО. Также отдельного внимания заслуживает немецкий аналог от компании Otto Bock.

Стандартные шины рассчитаны на детей до 3 лет. Индивидуальные экземпляры могут использоваться и в более позднем возрасте, чаще в качестве подстраховочной шины после оперативного вмешательства.

Подробнее про Шину Виленского

Гипс при дисплазии. Положения Лоренца

Гипс при дисплазии долгое время был единственным, а потом наиболее частым способом борьбы с недугом. Впервые его использовал Лоренц: с помощью гипсовой фиксации он усовершенствовал метод одномоментного вправления вывиха итальянского хирурга Пачи. С конца XIX века технология лечения ДТС путём бескровного вправления и последующего гипсования получила название метода Пачи-Лоренца.

Гипс при дисплазии долгое время был единственным, а потом наиболее частым способом борьбы с недугом. Впервые его использовал Лоренц: с помощью гипсовой фиксации он усовершенствовал метод одномоментного вправления вывиха итальянского хирурга Пачи. С конца XIX века технология лечения ДТС путём бескровного вправления и последующего гипсования получила название метода Пачи-Лоренца.

Кокситную гипсовую повязку накладывают на ноги (на обе полностью или на одну полностью и на половину другой), бёдра и талию. В области бёдер в повязку монтируется планка: гипс не даёт достаточной жёсткости, а распорка при дисплазии обеспечивает стационарное положения ног. В промежности гипсового корсета предусмотрено отверстие для отправления физиологических потребностей. Такую повязку ребёнок носит от 1 до 6 месяцев (в отдельных случаях дольше).

Перед наложением повязки головка бедра вправляется в вертлужную впадину, а ноги фиксируются в так называемом положении Лоренца. Хотя сегодня гипс при дисплазии используют намного реже, постулаты Лоренца, в их числе — разработанные им положения ног при терапии ДТС, остаются актуальны, так как они отражают суть проблемы и пути её решения.

Лоренц описал три положения, используемые для фиксации ног при разной степени патологии:

- Положение I — ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах под прямым углом и разведены в стороны до касания плоскости, на которой лежит ребёнок (поза лягушки).

- Положение II — ноги согнуты под тупым углом (слегка согнуты) в коленных и тазобедренных суставах и отведены до касания плоскости.

- Положение III — прямые ноги разведены в стороны.

Перечисленные положения используют и в надевании и фиксации шин при дисплазии. Так, в терапии врождённого предвывиха шину Виленского накладывают в положении III, а для лечения истинного вывиха наложение распорок при дисплазии происходит в положении I.

Нужно признать, что отказаться от гипса при дисплазии окончательно пока невозможно. В лечении сложных, запущенных случаев, при поздней диагностике, при исправлении предыдущей неэффективной терапии, после инвазивного вмешательства в сустав гипсовые повязки-корсеты редко оказываются полноценно заменимы.

Сравнение методов лечения дисплазии

Закрытое вправление и гипс при дисплазии по Лоренцу стали революционным прорывом: до этого врождённый вывих (во всех его разновидностях, которые позже назовут дисплазией) считался неизлечимым. Однако скоро выяснилось, что метод имеет слишком много негативных последствий. Это привело к обширным исследованиям и началу использования шин при дисплазии, а впоследствии и инвазивному лечению.

Сегодня применяют множество ортопедических устройств, их модификаций, и гипс. Виды распорок при дисплазии иногда меняют согласно с прогрессом или регрессом лечения. Обобщенная статистика осложнений при использовании разных конструкций и методов такова (доля в % от всех случаев использования):

Статистика осложнений

- для терапии по Лоренцу — 23-82%;

- для шины ЦИТО — 33%;

- для подушки Фрейка — 15%;

- для стремян Павлика — 12%;

- для шины Кошля — 8%.

Большая доля осложнений при терапии по Лоренцу связана с тем, что закрытое вправление может быть травматичным (роль играют навыки врача), а гипс при дисплазии лишает мышцы и сустав подвижности, фиксируя их на длительный срок в позиции максимального отведения. С первых дней иммобилизации головка бедра давит на мягкие ткани вертлужной впадины, вызывая ишемию (снижение кровоснабжения). Возникает перерастяжение огибающих бедро сосудов и напряжение приводящих мышц. С течением времени развивается сгибательно-отводящая контрактура.

Схожа по негативному воздействию и шина ЦИТО. Она, в отличии от других шин при дисплазии, жёстко фиксирует ноги ребёнка, не позволяет ему активно двигаться, а взрослым использовать для лечения методы функционального воздействия. В результате также развивается ишемия бедренной головки. Другие варианты шины Виленского и Otto Bock имеют шарнирные механизмы, которые позволяют тазобедренному суставу иметь более обширный диапазон движений, что сказывается положительно на выздоровлении ребенка.

Умеренная жёсткость подушки Фрейка — причина меньшей доли осложнений, связанных с ишемическим поражением головки бедра. Однако перинка Фрейка всё-таки существенно ограничивает подвижность бедра, в связи с чем эта шина при дисплазии применяется осторожно. Нужно отметить, что в самом начале её использования количество осложнений было меньшим: подушки изготавливали из гагачьего пуха, обеспечивающего надёжную, но пластичную фиксацию. Аналогичных ему по свойствам современных материалов пока не создали.

Стремена Павлика решают проблему подвижности: ребёнок может сгибать, приводить и отводить в определённой амплитуде ноги, не выпрямляя их, выполнять наружную и внутреннюю ротацию. Стремена, в отличие от гипса при дисплазии, одновременно нормализуют соположение головки и впадины и позволяют ребёнку развиваться, следовательно — снимают в большинстве случаев опасность ишемии и контрактур. Но относительно широкая свобода движений, которую обеспечивает эта ременная шина при дисплазии, может привести и к вывихиванию бедренной головки. В связи с вышеназванным, в стременах трудно вправить истинный вывих: положительный результат только у 26% детей.

В конструкции шины Кошля минимизированы недостатки других ортопедических устройств. Она достаточно жёстко фиксирует соположение головки и впадины, при этом позволяет производить отведение, сгибание конечностей во фронтальной плоскости. Наименьшее количество осложнений для этой шины при дисплазии связано с недолгим сроком фиксации конечностей в положении Лоренца I и с тем, что нет необходимости предварительно расслаблять аддукторы (сводящие мышцы) бедра — шина дозированно растягивает их.

Однако далеко не всегда осложнения и неудачи терапии в использовании распорок при дисплазии связаны с конструкционными недостатками оборудования. Эффективность во многом зависит от развития методик лечения, осведомлённости и навыков врача, сроков и правильности диагноза.

С 90-х годов ХХ века стала популярной методика терапии ДТС с помощью функциональной гипсовой повязки по Тер-Егиазарову. Если результат оказывается отрицательным, в большинстве клиник его исправляют по методике скелетного вытяжения over head. Названный метод применяют в случаях позднего выявления врождённого вывиха, безрезультатного консервативного лечения в течение первого года жизни, релюксации (вывихивания) головки бедра после использования шин при дисплазии. Авторы метода заявляют о 90-95% успешных излечений, но существуют многолетние наблюдения ФГУ НИДОИ им. Г. И. Турнера, которые свидетельствуют, что осложнения при данной методике наблюдаются у 72% пролеченных детей.

Причины остаточных дефектов при наложении функционального гипса при дисплазии следующие:

- на первом — важнейшем — этапе терапии гипс радикально сковывает подвижность конечностей, препятствуя дозированному расслаблению аддукторов, — у 80% детей это служит причиной первичного поражения эпифиза бедра;

- этапная замена гипсовой распорки при дисплазии приводит к нестабильности вправления;

- в свою очередь, нестабильность — причина остаточных дефектов, итог которых — последующее более радикальное лечение.

Общепризнанная практика лечения врождённого вывиха и его разновидностей основывается на использовании шин при дисплазии. Они при строгом соблюдении правил ношения способны эффективно удерживать бедро, а правильное их назначение в зависимости от тяжести поражения обеспечивает в подавляющем большинстве случаев положительный результат. Главное преимущество, которое имеет шина при дисплазии, — сохранение подвижности тазобедренного сустава, сохранение его способности развиваться. Это ведущий принцип создания и усовершенствования всех ортопедических устройств.

Равный ему по важности в предупреждении инвалидности и сохранении высокого качества жизни — принцип раннего выявления и полного излечения вывиха. Используют ли ортопеды различные распорки при дисплазии или прибегают к инвазивному лечению, они стремятся не просто минимизировать проявление проблемы, но полностью восстановить форму и функциональность сустава.

Источник