Развитие плечевого сустава у детей

Анатомия плечевого сустава у детей[править | править код]

Плечевой пояс состоит из лопатки, ключицы и проксимального эпифиза плечевой кости. Головка плечевой кости и суставная впадина лопатки образуют шаровидный плечевой сустав. Созревание костей плечевого пояса завершается к 25 годам, после полного окостенения ключицы.

Основные ядра окостенения плечевого пояса и верхней конечности имеют следующую локализацию: тело лопатки (8-я неделя внутриутробного развития), акромион и клювовидный отросток лопатки (15 лет), ключица (5-я неделя внутриутробного развития), тело плечевой кости (8-я неделя внутриутробного развития), головка плечевой кости (1 год), большая бугристость (3 года) и малая бугристость (5 лет). Ядра окостенения в лопатке и плечевой кости сливаются к 20 годам. До этого ростковый хрящ представляет собой менее прочное образование, чем связки и мышцы, поэтому у детей и подростков чаще возникают отрывные переломы, а не разрывы связок.

В плечевом суставе вывихи происходят гораздо чаще, чем в других крупных суставах, и почти всегда неоднократно несмотря на существование статических стабилизаторов (суставной губы, капсулы, связок, отрицательного внутрисуставного давления) и динамических стабилизаторов сустава (мышц и лопатки). Акромиально-ключичное сочленение представляет собой плоский малоподвижный сустав, укрепленный капсулой, акромиально-ключичной связкой (препятствует смещению дистального конца ключицы вперед и назад) и клювовидно-акромиальной связкой (препятствует смешению дистального конца ключицы вперед). В клювовидно-акромиальной связке выделяют трапециевидную и более мощную коническую часть.

Движения в плечевом суставе обеспечивают 15 мышц. Из них большая и малая ромбовидные и трапециевидная мышцы, широчайшая мышца спины и мышца, поднимающая лопатку, прикрепляются одним концом к верхней конечности, другим — к позвоночнику. Большая и малая грудные, подключичная и передняя зубчатая мышцы соединяют верхнюю конечность с грудной клеткой. Дельтовидная и большая круглая мышцы отводят и приводят верхнюю конечность. Четыре мышцы, образующие вращательную манжету плеча, — надостная, подостная, малая круглая (прикрепляются к большой бугристости плечевой кости), а также подлопаточная мышца (прикрепляется к малой бугристости) — опускают и стабилизируют головку плечевой кости; первые три мышцы, кроме того, вращают плечо наружу, четвертая — внутрь. Так как у детей и подростков мышцы фиксированы к апофизам, для них характерны отрывные переломы, а не разрывы мышц и связок дегенеративной природы, как для взрослых.

Иннервацию мышцы плечевого пояса получают из плечевого сплетения, образованного передними ветвями спинномозговых нервов С5—Тh1. Плечевое сплетение прикрыто ключицей и, делясь поэтапно на корешки, стволы и пучки, образует четыре надключичные ветви: дорсальный нерв лопатки, длинный грудной нерв, надлопаточный нерв и подключичный нерв.

Определить преганглионарное поражение плечевого сплетения можно по наличию крыловидной лопатки (признак травмы длинного грудного нерва) или синдрома Горнера (признак травмы спинномозговых нервов С8—Th 1 с вовлечением звездчатого ганглия). Родовая травма плечевого сплетения на уровне С5—С6 приводит к параличу Эрба—Дюшенна с поражением дельтовидной мышцы, вращательной манжеты плеча, сгибателей предплечья и разгибателей запястья и пальцев. При аналогичной травме корешков С8—Thl возникает паралич Дежерин-Клюмпке — паралич сгибателей запястья и собственных мышц кисти в сочетании с синдромом Горнера. При параличе Дежерин-Клюмпке прогноз хуже.

Читайте также[править | править код]

- Анатомия плечевого сустава у взрослого

- Спортивные травмы плеча — лечение

- Обследование (артроскопия) плечевого сустава

Источник

ÐнаÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава Ñ Ð´ÐµÑей

ÐлеÑевой поÑÑ ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· лопаÑки, клÑÑиÑÑ Ð¸ пÑокÑималÑного ÑпиÑиза плеÑевой коÑÑи. Ðоловка плеÑевой коÑÑи и ÑÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð° лопаÑки обÑазÑÑÑ ÑаÑовиднÑй плеÑевой ÑÑÑÑав. СозÑевание коÑÑей плеÑевого поÑÑа завеÑÑаеÑÑÑ Ðº 25 годам, поÑле полного окоÑÑÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ»ÑÑиÑÑ.

ÐÑновнÑе ÑдÑа окоÑÑÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа и веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ конеÑноÑÑи имеÑÑ ÑледÑÑÑÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑиÑ: Ñело лопаÑки (8-Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð²Ð½ÑÑÑиÑÑÑобного ÑазвиÑиÑ), акÑомион и клÑвовиднÑй оÑÑоÑÑок лопаÑки (15 леÑ), клÑÑиÑа (5-Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð²Ð½ÑÑÑиÑÑÑобного ÑазвиÑиÑ), Ñело плеÑевой коÑÑи (8-Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð²Ð½ÑÑÑиÑÑÑобного ÑазвиÑиÑ), головка плеÑевой коÑÑи (1 год), болÑÑÐ°Ñ Ð±ÑгÑиÑÑоÑÑÑ (3 года) и Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð±ÑгÑиÑÑоÑÑÑ (5 леÑ). ЯдÑа окоÑÑÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² лопаÑке и плеÑевой коÑÑи ÑливаÑÑÑÑ Ðº 20 годам. Ðо ÑÑого ÑоÑÑковÑй Ñ ÑÑÑ Ð¿ÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой менее пÑоÑное обÑазование, Ñем ÑвÑзки и мÑÑÑÑ, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ñ Ð´ÐµÑей и подÑоÑÑков ÑаÑе возникаÑÑ Ð¾ÑÑÑвнÑе пеÑеломÑ, а не ÑазÑÑÐ²Ñ ÑвÑзок.

РплеÑевом ÑÑÑÑаве вÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ пÑоиÑÑ Ð¾Ð´ÑÑ Ð³Ð¾Ñаздо ÑаÑе, Ñем в дÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÑÑпнÑÑ ÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ , и поÑÑи вÑегда неоднокÑаÑно неÑмоÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑеÑÑвование ÑÑаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑÑабилизаÑоÑов (ÑÑÑÑавной гÑбÑ, капÑÑлÑ, ÑвÑзок, оÑÑиÑаÑелÑного внÑÑÑиÑÑÑÑавного давлениÑ) и динамиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑÑабилизаÑоÑов ÑÑÑÑава (мÑÑÑ Ð¸ лопаÑки). ÐкÑомиалÑно-клÑÑиÑное ÑоÑленение пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой плоÑкий малоподвижнÑй ÑÑÑÑав, ÑкÑепленнÑй капÑÑлой, акÑомиалÑно-клÑÑиÑной ÑвÑзкой (пÑепÑÑÑÑвÑÐµÑ ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑалÑного конÑа клÑÑиÑÑ Ð²Ð¿ÐµÑед и назад) и клÑвовидно-акÑомиалÑной ÑвÑзкой (пÑепÑÑÑÑвÑÐµÑ ÑмеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸ÑÑалÑного конÑа клÑÑиÑÑ Ð²Ð¿ÐµÑед). РклÑвовидно-акÑомиалÑной ÑвÑзке вÑделÑÑÑ ÑÑапеÑиевиднÑÑ Ð¸ более моÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð¸ÑеÑкÑÑ ÑаÑÑÑ.

ÐÐ²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² плеÑевом ÑÑÑÑаве обеÑпеÑиваÑÑ 15 мÑÑÑ. Ðз Ð½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ ÑомбовиднÑе и ÑÑапеÑÐ¸ÐµÐ²Ð¸Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑÑ, ÑиÑоÑайÑÐ°Ñ Ð¼ÑÑÑа ÑÐ¿Ð¸Ð½Ñ Ð¸ мÑÑÑа, поднимаÑÑÐ°Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð°ÑкÑ, пÑикÑеплÑÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¼ конÑом к веÑÑ Ð½ÐµÐ¹ конеÑноÑÑи, дÑÑгим â к позвоноÑникÑ. ÐолÑÑÐ°Ñ Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð³ÑÑднÑе, подклÑÑиÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ пеÑеднÑÑ Ð·ÑбÑаÑÐ°Ñ Ð¼ÑÑÑÑ ÑоединÑÑÑ Ð²ÐµÑÑ Ð½ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ Ñ Ð³ÑÑдной клеÑкой. ÐелÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¸ болÑÑÐ°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð¾ÑводÑÑ Ð¸ пÑиводÑÑ Ð²ÐµÑÑ Ð½ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ. ЧеÑÑÑе мÑÑÑÑ, обÑазÑÑÑие вÑаÑаÑелÑнÑÑ Ð¼Ð°Ð½Ð¶ÐµÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа, â надоÑÑнаÑ, подоÑÑнаÑ, Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ (пÑикÑеплÑÑÑÑÑ Ðº болÑÑой бÑгÑиÑÑоÑÑи плеÑевой коÑÑи), а Ñакже подлопаÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа (пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº малой бÑгÑиÑÑоÑÑи) â опÑÑкаÑÑ Ð¸ ÑÑабилизиÑÑÑÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой коÑÑи; пеÑвÑе ÑÑи мÑÑÑÑ, кÑоме Ñого, вÑаÑаÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑо наÑÑжÑ, ÑеÑвеÑÑÐ°Ñ â внÑÑÑÑ. Так как Ñ Ð´ÐµÑей и подÑоÑÑков мÑÑÑÑ ÑикÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ðº апоÑизам, Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑÐ½Ñ Ð¾ÑÑÑвнÑе пеÑеломÑ, а не ÑазÑÑÐ²Ñ Ð¼ÑÑÑ Ð¸ ÑвÑзок дегенеÑаÑивной пÑиÑодÑ, как Ð´Ð»Ñ Ð²Ð·ÑоÑлÑÑ .

ÐннеÑваÑÐ¸Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа полÑÑаÑÑ Ð¸Ð· плеÑевого ÑплеÑениÑ, обÑазованного пеÑедними веÑвÑми ÑпинномозговÑÑ Ð½ÐµÑвов С5âТh1. ÐлеÑевое ÑплеÑение пÑикÑÑÑо клÑÑиÑей и, делÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑапно на коÑеÑки, ÑÑÐ²Ð¾Ð»Ñ Ð¸ пÑÑки, обÑазÑÐµÑ ÑеÑÑÑе надклÑÑиÑнÑе веÑви: доÑÑалÑнÑй неÑв лопаÑки, длиннÑй гÑÑдной неÑв, надлопаÑоÑнÑй неÑв и подклÑÑиÑнÑй неÑв.

ÐпÑеделиÑÑ Ð¿ÑеганглионаÑное поÑажение плеÑевого ÑплеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ по налиÑÐ¸Ñ ÐºÑÑловидной лопаÑки (пÑизнак ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ гÑÑдного неÑва) или ÑиндÑома ÐоÑнеÑа (пÑизнак ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑпинномозговÑÑ Ð½ÐµÑвов С8âTh 1 Ñ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÑением звездÑаÑого ганглиÑ). Ð Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑÑавма плеÑевого ÑплеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑовне С5âС6 пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº паÑалиÑÑ ÐÑбаâÐÑÑенна Ñ Ð¿Ð¾Ñажением делÑÑовидной мÑÑÑÑ, вÑаÑаÑелÑной манжеÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа, ÑгибаÑелей пÑедплеÑÑÑ Ð¸ ÑазгибаÑелей запÑÑÑÑÑ Ð¸ палÑÑев. ÐÑи аналогиÑной ÑÑавме коÑеÑков С8âThl Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð¿Ð°ÑÐ°Ð»Ð¸Ñ ÐежеÑин-ÐлÑмпке â паÑÐ°Ð»Ð¸Ñ ÑгибаÑелей запÑÑÑÑÑ Ð¸ ÑобÑÑвеннÑÑ Ð¼ÑÑÑ ÐºÐ¸ÑÑи в ÑоÑеÑании Ñ ÑиндÑомом ÐоÑнеÑа. ÐÑи паÑалиÑе ÐежеÑин-ÐлÑмпке пÑогноз Ñ Ñже.

ЧиÑайÑе Ñакже

- ÐнаÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава Ñ Ð²Ð·ÑоÑлого

- СпоÑÑивнÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¿Ð»ÐµÑа — леÑение

- ÐбÑледование (аÑÑÑоÑкопиÑ) плеÑевого ÑÑÑÑава

Источник

Актуальность

Нестабильность плечевого сустава — это патологическое состояние, характеризующееся нарушением центрации головки плечевой кости в суставной впадине лопатки вследствие несостоятельности стабилизирующих структур [1, 2] и, по данным M. Isik et al. и R. Kraus et al. [3, 4], нередко встречается у детей.

Хроническая нестабильность плечевого сустава различной степени [5], приводящая к развитию привычного вывиха плеча, отмечается у 56–68 % больных молодого возраста [6].

В литературе приведено большое количество публикаций, посвященных классификациям, методам лечения и диагностике нестабильности плеча у взрослых [7, 8]. В то же время, по мнению S. Cutts (2009), публикаций по данной проблеме у детей нет [9]. Как отмечает K. Cordischi (2009), имеются единичные работы, посвященные проблемам диагностики и лечения вывихов плеча у детей, которые несут обобщенную информацию противоречивого характера [10].

Цель исследования: изучить клинические формы нестабильности плечевого сустава у детей.

Объект исследования

Под нашим наблюдением находилось 57 детей в возрасте от 3 до 17 лет, у которых 61 плечевой сустав был нестабильным: мальчиков — 40, девочек — 17.

Методы исследования: клинический, рентгенографический, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ). При статистической обработке данных использовали набор стандартных средств анализа, входящих в состав пакета прикладных программ Statistica 6.0. Все пациенты добровольно подписали информированное согласие на участие в исследовании и выполнение хирургического вмешательства.

Введение

На сегодняшний день в практике детского травматолога-ортопеда нет классификации нестабильности плечевого сустава, отражающей форму, характер, тип нестабильности в плечевом суставе. Учитывая это, мы сгруппировали уже известные признаки нестабильности в единую классификационную систему, отражающую основные признаки нестабильности, в соответствии с которой и проводили исследование (табл. 1).

Нестабильность плечевого сустава. Травматическая форма, n = 40 (70,2 % )

Диагностика. Привычный вывих плеча диагностирован у 40 пациентов.

В представленной группе с привычным вывихом возраст пациентов был от 14–17 лет, преобладали дети старшей возрастной группы. Правый плечевой сустав был нестабилен у 28 пациентов, тогда как левый плечевой сустава — у 12 пациентов. Передненижнее смещение выявлено у 38 пациентов, задневерхнее смещение — у 1 пациента и мультинаправленное — у 1 пациента.

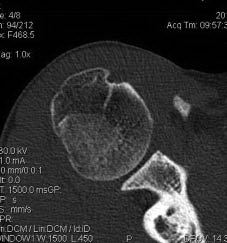

При клиническом исследовании определяли степень трансляции по S. Lintner [11], выявлена 2-я и 3-я степени в пораженном суставе. Выполняли рентгенографию в двух проекциях (оценивали анатомический тип соотношения формы и размеров, эпифизарно-диафизарный угол и угол наклона гленоида), дополнительно проводили КТ-исследование, что позволило у одного пациента выявить 3-й тип соотношения головки и суставного отростка (рис. 1) и в одном случае определить ретроверсию головки плечевой кости. У 10 пациентов выявлен перелом суставного отростка — тип Банкарт.

С целью уточнения повреждения стабилизирующих анатомических элементов плечевого сустава проведено МРТ-исследование, у 28 пациентов выявлены признаки повреждения фиброзной губы, а у 14 пациентов диагностировано повреждение Хила – Сакса и Банкарта.

Таким образом, у 38 пациентов установлена травматическая патология (повреждение Хила – Сакса и Банкарта), из которых у 10 детей — перелом Банкарта суставного отростка. У двух пациентов выявлена анатомическая предрасположенность (3-й тип соотношения, ретроверсия 10 градусов).

При сопоставлении степени трансляции и тяжести анатомических повреждений выявлено, что степень трансляции 2–3 косвенно подтверждает тяжесть травматических изменений.

Хирургическое лечение

Артроскопия выполнена 35 пациентам, из них 26 пациентам — артроскопическая стабилизация (анкерный шов передней губы; ремплиссаж надостной мышцы в дефект головки).

Изолированный тенодез длинной головки бицепса — 1 пациент (изолированная транспозиция длинной головки бицепса кзади под большой бугорок, тенодез), данный тип транспозиции обусловлен коррекцией ретроверсии.

Пластика капсулы сустава, шов передней губы, транспозиция длинной головки бицепса — 1 пациент. Данный тип комбинированного вмешательства выполнен у девочки 11 лет. В анамнезе: переломовывих, многократные репозиции, нарушение сроков иммобилизации. Интраоперационно выявлено повреждение Банкарта и вывих длинной головки бицепса.

Операция на мышцах — 2 пациента (методика Андреева – Бойчева).

Транспозиция клювовидного отростка в дефект суставного отростка — 10 пациентам.

Результаты лечения: у 1 пациента (операция Андреева – Бойчева) рецидив передненижнего вывиха через 1 год во время занятий спортом, у второго пациента (операция артроскопическая стабилизация) рецидив через 9 месяцев на уроке физкультуры.

Нестабильность плечевого сустава. Атравматическая форма, n = 17 (29,8 %)

Диагностика. Привычный диспластический вывих плеча диагностирован у 3 пациентов (17,6 %).

У всех пациентов диспластический вывих плеча был на фоне врожденной аномалии развития шейного отдела позвоночника: синдром Клиппеля – Фейля.

При обследовании выполняли сравнительную рентгенографию (рис. 2) и КТ-исследование (оценивали угол наклона и поворота гленоида, площадь суставного отростка).

Таким образом, выявленная избыточная инклинация гленоида у представленных пациентов обусловлена дисплазией суставного отростка лопатки.

Метод лечение: консервативный, направленный на укрепление мышц плеча.

Привычный вывих плеча, n = 2 (11,7 % )

Диагностика. Под наблюдением находились два пациента: девочка 15 лет, у которой был мультинаправленный левосторонний вывих, и мальчик 16 лет с привычным передненижним вывихом.

В анамнезе травма достоверно не выявлена. Клинически нестабильность установлена в обоих суставах.

При обследовании выполнили рентгенографию плечевого сустава и КТ. По данным КТ у пациетки 15 лет определена ретроверсия головки левой плечевой кости (рис. 3).

Дополнительное обследование: МРТ, ЭНМГ, осмотр невролога — патология не выявлена.

Метод лечения. Артроскопия левого плеча — выявлен увеличенный объем нижних отделов левого плечевого сустава, произведена капсулорафия нижних отделов левого плечевого сустава, и вторым этапом выполнена корригирующая остеотомия плеча.

Результат хирургического лечения. Осмотрены через 6 месяцев, сохраняется нестабильность 1-й степени по S. Lintner. По данным рентгенографии подвывих книзу устранен.

Произвольный вывих плеча, n = 12 (70,7 %)

Диагностика. Произвольный вывих плеча у 12 пациентов (18 суставов).

Согласно данным исследования с одинаковой частотой поражается правый и левый плечевой сустав. У четырех пациентов выявлено двустороннее поражение. В этой группе жалобы на боли и дискомфорт при вывихивании не предъявляла только девочка 12 лет с двусторонним произвольным вывихом.

При обследовании выполняли сравнительную рентгенографию в двух проекциях, КТ, МРТ, дополнительно включали осмотр невролога. Диагностически значимых изменений не установлено.

Анализ литературы по данной проблеме выявил, что произвольный вывих у детей встречается с 5–7-летнего возраста [12] и характеризуется отсутствием каких-либо анатомических изменений в плечевом суставе [13]. По данным C.R. Rowe (1973), электромиографическое исследование у 26 детей с произвольным вывихом плеча патологии мышц плечевого сустава не выявило [14]. M.K. Patralekh (2012) проводил компьютерно-томографические исследования плечевого сустава с 3D-реконструкцией и не обнаружил костной патологии [15]. G. Leftor et al. (2004) приводят сообщение о 29 пациентах в возрасте от 5 до 15 лет, из которых 15 имели задний вывих, 4 передний и 10 пациентов мультинаправленную нестабильность [16]. Авторы отмечают, что при обследовании не обнаружили никаких анатомических изменений, и только интраоперационно у двух пациентов был травматический дефект хряща головки плечевой кости вследствие постоянной травматизации при вывихе и определялось увеличение объема капсулы плечевого сустава в передненижних отделах [11].

Нами в 8 случаях с односторонним поражением выполнена артроскопия плечевого сустава и дисплазия губы гленоида (рис. 4).

Таким образом, при данном типе нестабильности выявлена причина нестабильности — дисплазия фиброзной губы суставного отростка лопатки.

Метод лечения: при двустороннем поражении в одном случае хирургическое лечение у девочки 12 лет не проводилось, назначена консервативная терапия. У мальчика с двусторонним поражением применялась методика Андреева – Бойчева справа. В 12 случаях выполнена атроскопическая стабилизация (анкерный шов губы).

Результат в оперированных плечевых суставах (n = 13) — повторных вывихов нет.

Обсуждение

Анализ лечения детей с нестабильностью плечевого сустава в формате представленной классификации, включающей форму, характер, тип, направление и степень смещения головки плеча, позволяет объединить разрозненные данные в единую этиопатогенетическую цепь, которая удобна и понятна в клинической практике. В рамках формы нестабильности плечевого сустава представлена атравматическая форма, которая, по нашему мнению, может объединить многие факторы.

По данным Н.Ю. Глазуновой (2003), у детей в периоде новорожденности встречается вторичный вывих или подвывих в значительном проценте случаев от всех нарушений в плечевом суставе [17], который, по мнению B.D. Reading (2012), ошибочно диагностируется как диспластический, хотя является первично нейрогенным с последующим развитием диспластических изменений в плечевых суставах [18]. При анализе литературы также встречается описание врожденного вывиха плеча, например, автор P. Sudesh (2010) [19] рассматривает классификацию врожденного вывиха плеча, предложенную R. Whitman (1905) [20], и отмечает, что имеются вывихи вторичного характера вследствие родовой травмы, что еще раз подчеркивает необходимость введения атравматической формы нестабильности плечевого сустава, которая и отражает комбинацию многообразных факторов развития нестабильности плеча у детей.

Диагностически значимыми методами обследования в нашем исследовании были: рентгенография, КТ, МРТ и артроскопия. С помощью данных методов можно определить анатомические изменения костных структур (выявить степень и тип смещения, анатомический тип, ретроверсию), а также достоверно установить наличие повреждения или дисплазии мягкотканных внутрисуставных структур плечевого сустава.

Группа пациентов с дисплазией суставного отростка лопатки является самой проблематичной с точки зрения хирургического лечения, так как нет достоверных данных о том, какую и когда надо делать операцию по стабилизации плеча.

Хирургическое лечение выполнено 53 пациентам (53 сустава), и у 2 пациентов (2 сустава) произошел повторный вывих плеча.

Неудовлетворительные результаты отмечены в двух случаях: в первом случае он был обусловлен 3-м типом соотношения головки плечевой кости и суставного отростка, так как мы считали, что в процессе роста произойдет самокоррекция и достаточно будет только укрепления переднего отдела капсулы сустава, и во втором — у пациентки с мультинаправленным вывихом, что потребовало проведения повторных операций. В первом случае выполнена транспозиция клювовидного отростка на передний отдел суставного отростка, во втором — артроскопическая стабилизация. Осмотрены через год, суставы стабильные.

Выводы

У детей нестабильность плеча представлена следующими клинико-анатомическими формами: травматической и атравматической. Обследование детей с нестабильностью плеча при отсутствии выявленной патологии плеча нужно дополнять артроскопическим методом.

При выборе метода хирургического лечения следует отдавать предпочтение методикам, направленным на устранение анатомической причины развития нестабильности, что позволит предотвратить развитие рецидивов вывихов.

Информация о финансировании и конфликте интересов

Работа проведена на базе и при поддержке ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник