Повреждение надплечья плеча локтевого сустава предплечья кисти

Часть вторая

ЧАСТНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ

Костная основа плечевого пояса состоит

из лопатки, ключицы и окружена мышцами.

Подвижная и прочная связь плечевого

пояса с грудной клеткой за счет связочного

аппарата и мышц имеет важное значение

для функции всей верхней конечности.

Эта подвижная опора для руки является

своеобразным амортизатором при резких

движениях и внешних насилиях при травме.

Хорошо укрытая мышечным массивом

подвижная лопатка повреждается

сравнительно редко (около 0,9—1,5% всех

переломов опорно-двигательного аппарата).

В менее защищенной мышечным массивом

ключице и более жестко, чем лопатка,

соединяющейся с грудной клеткой чаще

происходят повреждения связочного

аппарата и непосредственно самой кости

(12—18% по сравнению с другими повреждениями).

ПЕРЕЛОМ ЛОПАТКИ

Обычно перелом тела лопатки связан с

прямой травмой при ударах значительной

силы. Перелом тела лопатки может

сочетаться с повреждением подлежащих

ребер. При падении на наружную область

плеча, область локтевого сустава в

положении отведения плеча или при

падении на вытянутую руку может произойти

перелом лопатки в области ее шейки, или

перелом суставной впадины.

При прямой травме происходит перелом

акромиального или клювовидного отростка

лопатки. Перелом клювовидного отростка

во время вывиха ключицы возникает по

типу отрывного – при резком напряжении

связочного аппарата (клювовидно-ключичной

связки». Отрыв верхушки клювовидного

отростка со смещением фрагмента вниз

может сопровождаться вывихом плечевого

сустава при резком напряжении короткой

головки двуглавой и клювовидно-плечевой

мышц.

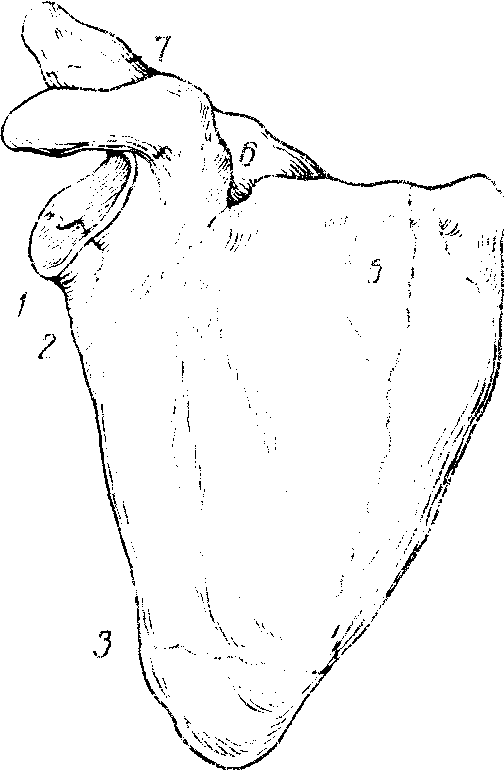

Рентгенологически по характеру перелома

различают переломы тела и углов лопатки,

плечевого и клювовидного отростков,

ости лопатки, шейки лопатки, раздробленные

переломы суставной впадины (рис. 106).

Диагностика. Клиническая симптоматика

повреждения лопатки обусловлена

характером перелома и смещением отломков.

Обычно смещение отломков при переломах

лопатки бывает незначительным.При

переломе плечевого (акромиального)

отростка лопатки в месте перелома

определяются деформации, болезненность

при движениях; при пальпации может

отмечаться костный хруст. Перелом

плечевого отростка может сочетаться с

вывихом наружного конца ключицы. Для

перелома клювовидного отростка характерно

усиление болей в месте перелома при

сгибании предплечья вследствие напряжения

головки двуглавой мышцы. Смещение

клювовидного отростка возможно в том

случае, когда одновременно происходит

разрыв акромиально-клювовидной и

клювовидно-ключичной связок.

Рис. 106. Виды переломов лопатки.

1- перелом анатомической шейки лопатки;

2 — перелом хирургической шейки лопатки;

3 — перелом нижнего угла лопатки; 4 —

перелом верхнего угла лопатки; 5—

продольный перелом лопатки; 6 — перелом

клювовидного отростка; 7 — перелом

акромиального отростка.

Переломы нижнего, верхневнутреннего

углов, продольные и поперечные переломы

тела лопатки обычно не сопровождаются

существенным смещением отломков.

Распознавании таких повреждений основано

на выявлении болезненной припухлости,

соответствующей локализации перелома.

Значительный мышечный массив лопатки,

в ряде случаев затрудняет проведение

дифференциального диагноза между ушибом

и переломом. Смещение отломков часто

возникает при переломе в области шейки

лопатки. Краевые переломы суставной

впадины характеризуются резкими болями

при движениях в плечевом суставе и

сопровождаются скоплением крови в

суставе (гемартроз).

Для перелома в области шейки лопатки

характерно смещение отломков. Верхняя

конечность смещается вместе с суставной

площадкой лопатки вниз и кпереди.

Вследствие этого на поврежденной стороне

отмечаются выбухание плечевого отростка

лопатки и западение клювовидного

отростка. Симптоматика сходна с передним

вывихом плеча. Отличает их отсутствие

пружинистого сопротивления при пассивных

движениях, наблюдаемого при вывихе.

Пальпация в области перелома, т. е. кнутри

от плечевого сустава ниже контура

клювовидного отростка, по задней

поверхности лопатки и в подмышечной

ямке, бывает резко болезненна. Наиболее

точная информация о характере повреждения

может быть получена при рентгенографическом

исследовании.

Во всех сомнительных случаях для

исключения перелома лопатки рентгенография

обязательна, так как переломы лопатки

часто остаются недиагностированными

из-за отсутствия четких клинических

симптомов. Иногда для выявления и

уточнения характера перелома приходится

делать снимки в нестандартных проекциях.

Лечение. Общим принципом в проведении

лечения переломов лопатки является

применение отводящих фиксирующих

повязок, стандартные шины, торакобрахиальная

гипсовая повязка).

Расположение конечности на отводящей

шине с углом отведении в плечевом суставе

до 90°, сгибания в локтевом суставе до

90 — 100° и сгибании вперед до 30° в плечевом

суставе способствует созданию

расслабленного состояния для мышц

плечевого пояса. Перед фиксацией

плечевого пояса место перелома необходимо

обезболить 20-30 мл 1-2 % раствора новокаина.

Лечение на отводящих тинах позволяет

с первых дней начать ЛФК для кисти,

лучезапястною и локтевого суставов.

Трудоспособность больных с переломами

лопатки без смещения отломков

восстанавливается через 4 — 6 нед.

При переломах в области шейки лопатки

со смещением осуществляется лечение

скелетным вытяжением за локтевой

отросток. Конечность располагают на

отводящей шине ЦИТО. Необходимо строго

следить за ее положением: отведение

плеча должно быть равно 90°, кзади от

фронтальной плоскости — на 10°, сгибание

в локтевом суставе — до 90°.

Сила натяжения обусловлена смещением

отломков, развитием мышц плечевого

пояса и колеблется соответственно от

1,5 до 3,5 4 кг. Следует учесть, что скелетное

вытяжение не исключает ручной репозиции.

С рок фиксации на отводящей шине — до

4 нед. ЛФК проводят с первых дней для

лучезапястного и локтевого суставов.

Движения в плечевом суставе разрешают

через 4 нед. Трудоспособность в среднем

восстанавливается через 11/2—2

мес.

При правильно проведенном лечении

движения в плечевом суставе возможны

в полном объеме.

ВЫВИХ КЛЮЧИЦЫ.

Вывих ключицы составляет от 3 до 15 % всех

вывихов. Он происходит при разрыве

связочного аппарата ключицы. Обычно

вывих ключицы наблюдается у мужчин

работоспособного возраста: от 25 до 45

лет. Вывих грудинного конца ключицы

происходит в

основном под воздействием

непрямой травмы.

Вывихи ключицы подразделяются на полные

и неполные и находятся в прямой зависимости

от степени повреждения связочного

аппарата.

Диагностика. При предгрудинном вывихе

определяется асимметрия ключично-грудинного

сочленения. На стороне повреждения

внутренний конец ключицы выстоит над

грудиной, выявляется укророчение

надплечья. Особенно рельефно этот

симптом выражен при загрудинном вывихе.

При пальпации можно определить западение

в области ключично-грудинного сочленения.

Движения в плечевом суставе ограничены

из-за болей. Лечение

вывиха грудинного

конца ключицы, как правило, хирургическое

(рис. 107).

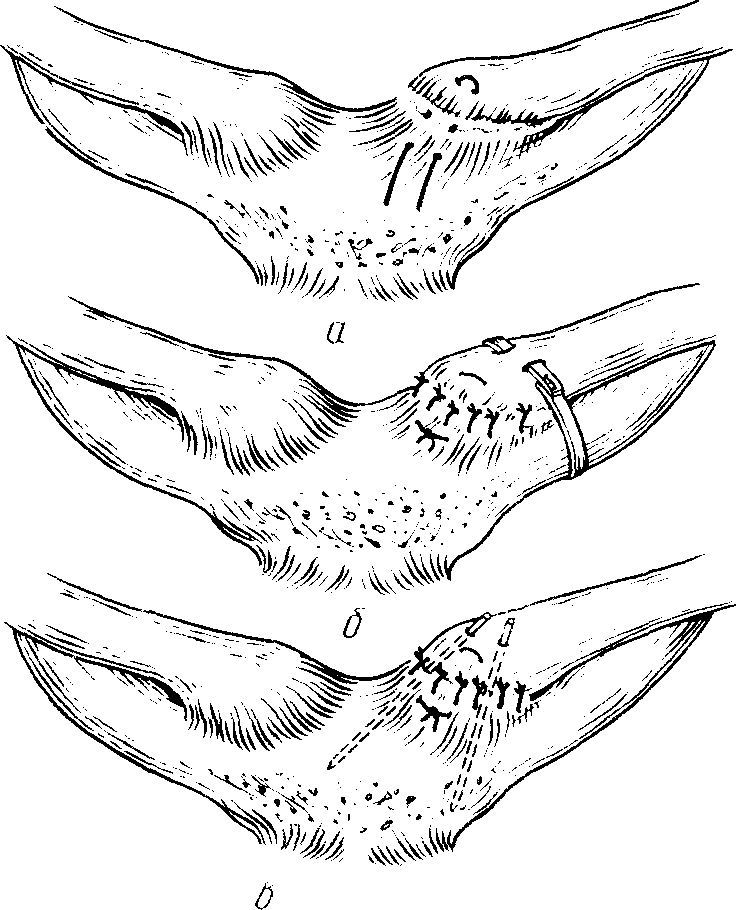

Рис. 107. Оперативное лечение вывиха

внутреннего конца ключицы

(схема).

а — наложение шва между грудиной и

ключицей; б — дополнительная фиксация

за I ребро; в – дополнительная

фиксация двумя спицами.

Вывих дистального конца ключицы может

быть надакромиальным (рис. 108), когда

ключица смещается вверх от акромиального

отростка лопатки, и под- акромиальным

при смещении конца ключицы ниже

акромиального отростка лопатки. Так

как подакромиальный вывих встречается

крайне редко, в дальнейшем мы рассмотрим

только возникающий надакромиальный

вывих ключицы.

Для надакромиального вывиха характерно

обязательное повреждение связочного

аппарата. Дистальный конец ключицы

фиксирован к лопатке двумя связками:

акромиально-ключичной и ключично-клювовидной.

В зависимости от повреждения этих связок

различают полный и неполный вывих

акромиального конца ключицы.

При неполном вывихе разрывается только

акромиально-ключичная связка, а при

полном — акромиально-ключичная и

ключично-клювовидная связки. Клинически

неполный вывих характеризуется

незначительным выступанием наружного

конца ключицы, локальной болезненностью

в области сочленения при движениях и

пальпации.

Характерными клиническими симптомами

полного вывиха ключицы являются

укорочение надплечья, ступенеобразное

выстояние наружного конца ключицы,

смещаемость его в переднезаднем

направлении, положительный симптом

«клавиши», сущность которого состоит

в том, что при надавливании на акромиальный

конец ключицы он легко становится на

свое место: если прекратить давление,

то наружный конец ключицы поднимется

вверх, как клавиша, и занимает прежнее

положение. Этот симптом следует проверять

в сравнении со здоровой стороной. На

2-5-е сутки с момента травмы при тщательном

осмотре можно заметить кровоподтек в

области дельтовидно-грудной борозды

ниже клювовидного отростка.

Данные рентгенографического исследования

обычно подтверждают диагноз. Рентгенограмму

производит в переднезадней проекции,

обязательно в вертикальном положении

больного. Особую ценность рентгенография

имеет при проведении дифференциального

диагноза между подвывихом и вывихом. В

этих случаях следует делать симметричные

рентгенограммы обоих акромиально-ключичных

сочленений. При сравнительной оценке

рентгенограмм поврежденного и здорового

надплечий обращают внимание на расширение

суставной щели акромиально-ключичного

сочленения, свидетельствующего о разрыве

акромиально-ключичной связки. Кроме

смещения суставных поверхностей

наружного конца ключицы и акромиального

отростка лопатки, для вывиха наружного

конца характерно увеличение расстояния

между клювовидным отростком лопатки и

нижней поверхностью ключицы (более 0,5

см). Этот симптом является патогномоничным

для разрыва клювовидно-ключичной связки,

а следовательно, и полного вывиха

наружного конца ключицы.

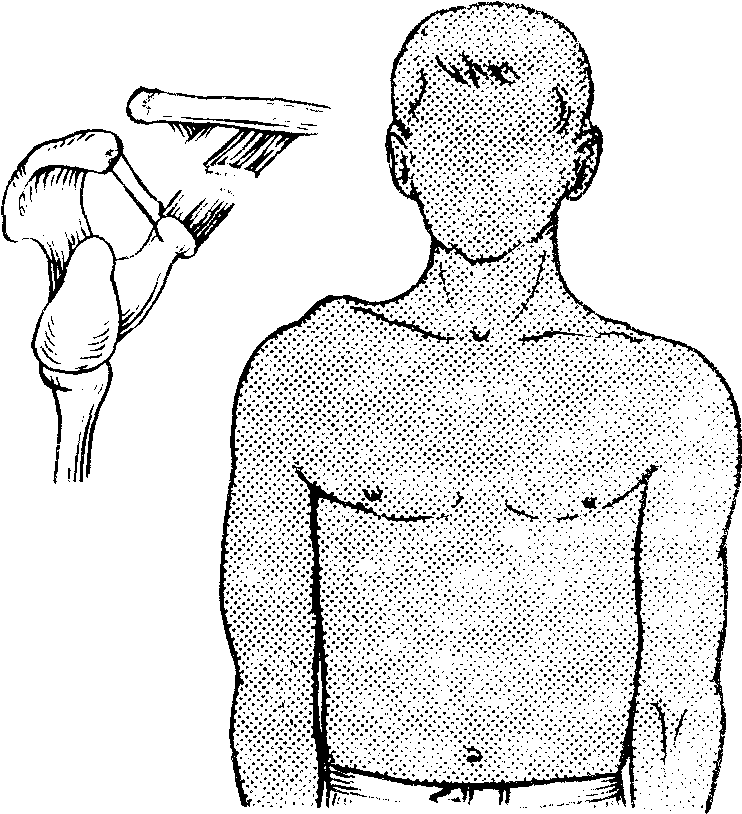

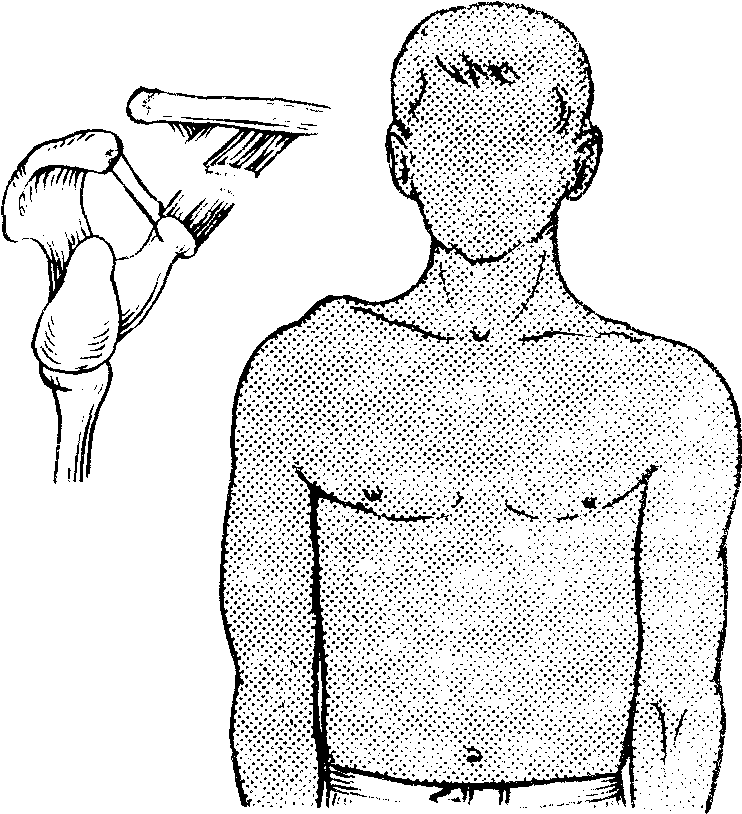

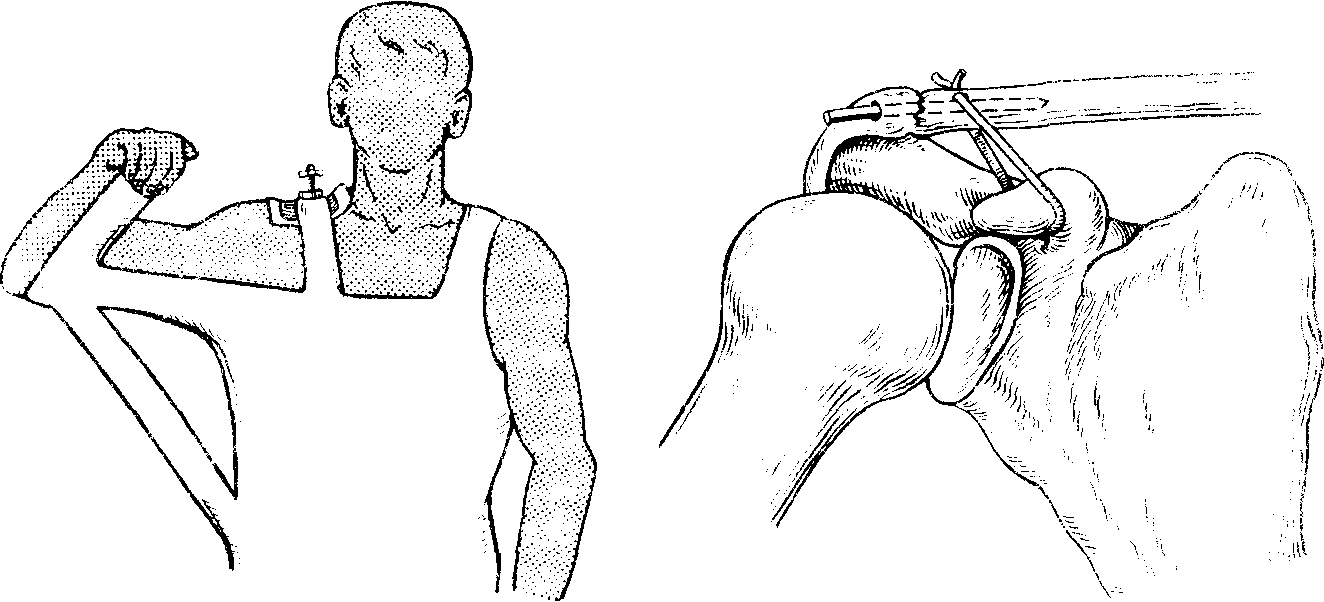

Рис.108.

Внешний вид больного при полном вывихе

акромиального конца ключицы.

Лечение. Вывих наружного конца ключицы

вправляется легко. Для этого нужно после

обезболивания сочленения 5—10 мл 1%

раствора новокаина согнуть руку в

локтевом суставе под углом 90°, приподнять

плечо кверху кзади и одновременно другой

рукой надавить на акромиальный конец

ключицы. Вывих вправлен, однако удержан,

наружный конец ключицы во вправленном

состоянии крайне трудно. В последнее

время предложен ряд способов фиксации:

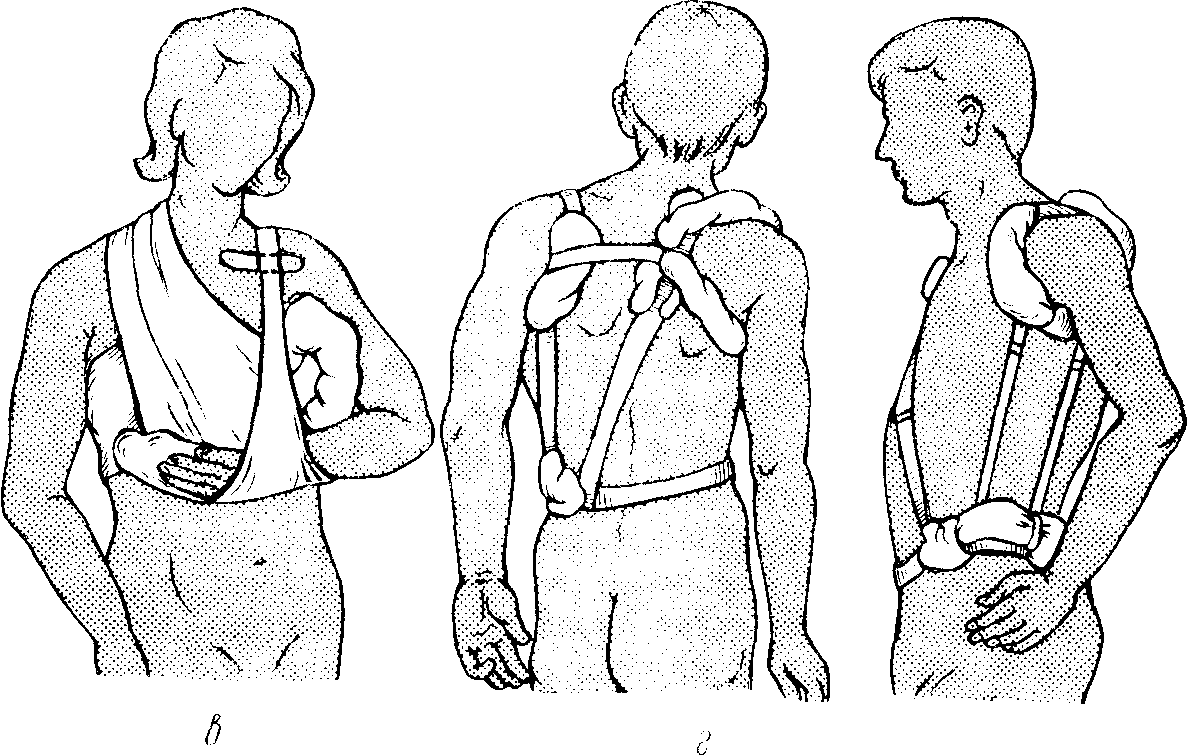

стандартная тина ЦИТО, Кожукеева, повязка

с винтовым прессом Шимбарецкого (рис.

109). Повязка-«портупея» по Сальникову

более жестко фиксирует лопатку и ключицу

и способствует лучшему срастанию

поврежденных связок. Первым этапом при

ее наложении осуществляют фиксацию

согнутого под углом 90° локтевого сустава

к туловищу. Затем после вправления

вывиха над наружным концом ключицы

накладывают по типу «портупеи» гипсовую

лонгету, удерживающую лопатку и наружный

конец ключицы с некоторым погружением.

Концы лонгеты «портупеи» проходят под

турами повязки на грудной клетке и,

загибаясь кверху, вгипсовываются в

предыдущую. По мере ослабления натяжения

повязку меняют. Больной нуждается в

динамическом наблюдении, так как в

точках опоры (наружный конец ключицы,

локтевой отросток) часто образуются

пролежни. Как правило, в таких случаях

происходит рецидив вывиха. Указанные

методы могут быть применены при неполных

вывихах.

При полных вывихах ключицы показано

хирургическое лечение, которое

целесообразно лишь в первые 7 сут. С этой

целью осуществляют пластику

ключично-клювовидной связки лавсановой

лентой и фиксируют акромиально-ключичное

сочленение металлической спицей (рис.

110).

Рис. 109. Повязка Шимбарецкого

для лечения вывиха акромиального конца

ключицы.

Рис. 110. Техника операции при полном

вывихе акромиального конца ключицы.

В послеоперационном периоде конечность

фиксируют отводящей шиной ЦИТО на срок

до 4—5 нед. Со 2-3-го дня назначают ЛФК для

пальцев, лучезапястного и локтевого

суставов. На 5-й неделе шину заменяют

повязкой с валиком в подмышечной ямке.

Металлический фиксатор удаляют через

6—7 нед с момента операции. Трудоспособность

больных восстанавливается, как правило

через 7—8 нед.

ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ

Переломы ключицы в среднем составляют

около 15—18% среди других переломов

опорно-двигательного аппарата. Они

могут произойти в результате

непосредственного удара по ключице

(прямой механизм травмы), но значительно

чаще перелом ключицы возникает при

непрямом механизме травмы, т. е. по

направлению оси ключицы.

При непрямом механизме травмы — падении

на наружную поверхность плечевого

сустава, вытянутую руку, при сдавлении

плечевых суставов с боков — силовая

нагрузка распространяется вдоль оси

S-образно изогнутой

ключицы. Резкое сгибание ее приводит к

перелому наиболее слабого участка —

на границе между средней и наружной

третью, т. е. в месте ее наибольшего

изгиба. При прямом механизме травмы

характер перелома бывает оскольчатым,

поперечным, косопоперечным. При непрямом

механизме травмы чаще встречаются косые

и косопоперечные переломы. Типичное

смещение отломков чаще происходит при

косых и косопоперечных переломах.

Центральный отломок в результате

сокращения грудино-ключично-сосцевидной

мышцы смещается кверху и кзади. Наружный

(периферический.) отломок ключицы пол

воздействием массы конечности смещается

вниз и кпереди. При поднадкостничных

переломах у детей часто возникает

деформация с углом, открытым книзу. При

переломах наружного конца ключицы

периферический отломок может остаться

связанным с акромиальным и клювовидным

отростками лопатки, а сместившийся

вверх центральный отломок ключицы может

имитировать вывих акромиального конца

ключицы.

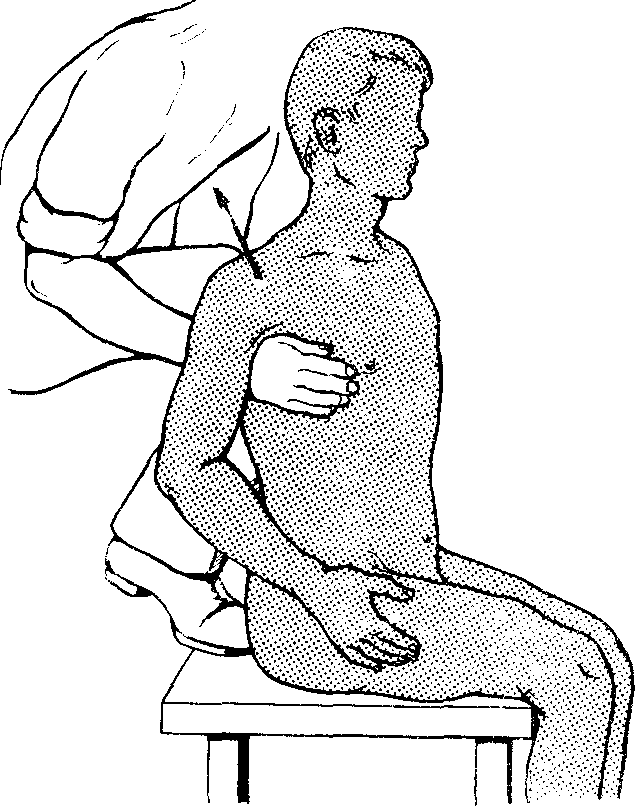

Рис. 111. Техника вправления ключицы.

В некоторых случаях концами смещенных

отломков могут повреждаться плевра,

сосудисто-нервный пучок, кожные покровы

с переходом закрытого перелома в

открытый.

Диагностика. Установление диагноза

перелома ключицы не вызывает трудностей.

Характерны жалобы на боли в месте

перелома, ограничение активных движений,

особенно отведения и приподнимания

руки из-за болей. Больной поддерживает

руку за предплечье и прижимает локоть

к груди. При осмотре в области перелома

сравнительно часто определяется

выраженная деформация (припухлость,

кровоизлияние, выступание костных

отломков). Верхняя конечность вместе с

плечевым суставом ротирована внутрь,

опущена вниз и смещена вперед. Надплечье

на стороне повреждения укорочено,

надключичная ямка сглажена. Медиальный

край лопатки и ее нижний угол вырисовываются

в подкожной клетчатке. Расстояние от

остистых отростков до медиального края

лопатки значительно больше, чем на

здоровой стороне.

Обследование больного заканчивают

исследованием сосудов и нервов

поврежденной конечности и рентгенографией.

Лечение. Метод лечения переломов ключицы

в основном определяется характером

перелома. Печение поднадкостничных

переломов по типу «зеленой ветки» и

переломов без смещения отломков проводят

фиксирующими повязками. Срок иммобилизации

у детей от 2 до 3 нед, у взрослых — до 4

нед. Перед наложением повязки место

перелома обезболивают 10—15 мл 1-2% раствора

новокаина. При переломах ключицы со

смещением отломков необходимо после

обезболивания места перелома 15-20 мл

1—2% раствора новокаина произвести

вправление отломков. Для этого больного

усаживают на табурет, наклоняя его

голову в сторону повреждения. Ассистент,

упираясь коленом в межлопаточное

пространство или в угол лопатки, кладет

обе руки на надплечье и отводит плечевой

сустав кзади кнаружи и слегка верх (рис.

111). В таком положении хирург сопоставляет

отломки. Обычно это не вызывает

затруднений, однако удержать отломки

в нужном положении чрезвычайно сложно,

несмотря на то, что предложено более

250 методов фиксации. Наибольшее

распространение получили методы

фиксации, приведенные на рис. 112.

Хороший эффект при лечении переломов

ключицы, сопровождающихся угловой

деформацией, дает рамка Чижина. Наиболее

удачной для консервативного лечения

переломов ключицы является шина

Кузьминского (рис. 112, г), которая позволяет

удерживать плечевой пояс в приподнятом

и максимально отведенном положении.

При сочетанных повреждениях, требующих

длительного постельного режима, больного

укладывают на край кровати с жестким

матрацем или под лопатку и межлопаточное

пространство кладут жесткую подушку,

рука свисает с кровати вниз и кзади.

Спустя сутки под локтевой сустав

подставляют табуретку с валиком. В таком

положении больной находится 2-3 нед.

Оперативное лечение переломов

ключицы имеет определенные показания,

которые делят на абсолютные и относительные.

Абсолютными показаниями являются:

— открытый перелом;

— закрытый перелом ключицы, осложнившийся

ранением сосудисто-нервного пучка;

— сдавление нервного сплетения;

— оскольчатый перелом с перпендикулярным

к кости стоянием отломков и угрозой

ранения сосудисто-нервного пучка;

— опасность перфорации кожи изнутри

острым концом отломка;

— различные виды интерпозиции (костная,

надкостничная).

К относительным показаниям относится

невозможность удержать отломки во

вправленном состоянии повязкой или

шиной, действующей на плечевой пояс в

каком-либо направлении (разведение,

приподнимание).

Чаще интрамедуллярный остеосинтез

ключицы производят ретроградным методом.

В послеоперационном периоде конечность

фиксируют отводящей шиной ЦИТО на 4-5

нед или торакобрахиальной повязкой.

Трудоспособность восстанавливается

через 1 1/2 — 2

мес.

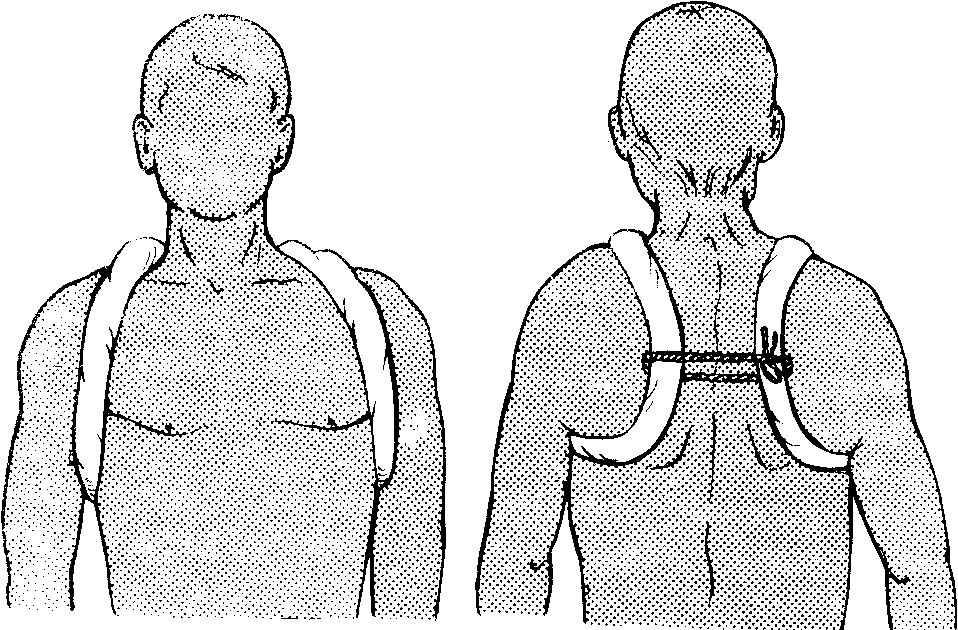

Рис. 112. Методы фиксации при переломах

ключицы.

а – кольцо Дельбе; б – восьмиобразная

повязка.

Рис. 112. Продолжение.

в — овал Титовой; г – шина Кузьминсокго

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Надплечие

ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

Причины: падение на спину, на локоть, прямой удар. Различают переломы тела лопатки, ее отростков (плечевого и клювовидного), суставного отдела и шейки. Больших смещений отломков при переломе лопатки не происходит.

Признаки. Кровоизлияние, отек, локальная болезненность при пальпации и движениях в плечевом и локтевом суставах. Переломы шейки и суставного отдела лопатки сопровождаются гемартрозом плечевого сустава, плечо опускается, надплечье уплощается. Пальпация шейки лопатки со стороны подмышечной ямки резко болезненна. Рентгенография способствует уточнению диагноза (рис. 53).

Рис. 53. Переломы лопатки: а — продольный; б — поперечные; в — перелом шейки и акромиона

Осложнение — повреждение п. suprascapularis.

Лечение. Обезболивание промедолом, иммобилизация конечности мягкой повязкой или проволочной шиной. Больного направляют в стационар.

В стационаре производят блокаду новокаином места перелома. При переломах тела лопатки, ее ости, клювовидного отростка достаточно иммобилизовать верхнюю конечность мягкой повязкой на 2-3 нед. При переломах акромиона, суставного отдела и шейки лопатки конечность укладывают на клиновидную подушечку (отведение плеча 60-70°, сгибание — 20-30°, сгибание предплечья — 90-100°). Иммобилизацию осуществляют задней гипсовой лонгетой от пястно-фаланговых суставов до здорового плеча.

Продолжительность фиксации — 3-4 нед. Если перелом шейки лопатки сопровождается смещением отломков, то применяют скелетное вытяжение за локтевой отросток с отведением плеча на 90° на шине ЦИТО тягой 2-3 кгс в течение 4 нед.

Эффективен накостный остеосинтез пластинами и шурупами (рис. 54, 55). С первых дней проводят ЛФК для пальцев кисти, затем для лучезапястного, локтевого и плечевого суставов. Эффективны тепловые процедуры и массаж. Реабилитация — от 2 до 4 нед. (при переломах шейки).

Рис. 54. Внутренний остеосинтез при внутрисуставном переломе лопатки

Рис. 55. Внутренний остеосинтез при переломе шейки лопатки

Трудоспособность восстанавливается через 1,5-2,5 мес.

Осложнения — неврогенная, артрогенная контрактуры плечевого сустава, плечелопаточный периартрит.

ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

Причины: прямой удар в область ключицы, иногда — падение на вытянутую руку, на локоть, на боковую поверхность плеча.

Признаки. Локальная болезненность, припухлость, кровоизлияние и деформация, надключичная ямка сглажена, плечо опущено и смещено кпереди, надплечье укорочено. Пострадавший удерживает здоровой рукой предплечье и локоть поврежденной конечности, прижимая ее к туловищу. Активные и пассивные движения в плечевом суставе вызывают боль в области перелома, где пальпируется конец центрального отломка и определяется патологическая подвижность и крепитация отломков. Типичным является смещение центрального фрагмента кверху и кзади под действием тяги грудиноключично-сосцевидной мышцы, а периферического — кпереди и вниз под действием тяги грудных мышц и веса конечности (рис.).

Перелом ключицы: а — типичные смещения отломков; б-д — варианты транспортной иммобилизации

При оскольчатых переломах чаще возникает опасность повреждения подключичных сосудов и нервов или перфорации кожи. Исследование сосудов и нервов завершает клинический осмотр. Рентгенография помогает уточнить характер перелома и смещения отломков.

Лечение. В большинстве случаев переломы ключицы следует лечить консервативными методами. Даже если смещенные фрагменты срастаются в неправильном положении, со временем происходит их частичная резорбция и уменьшение деформации. Функциональный же результат, как правило, всегда хороший. Частота развития ложных суставов при использовании консервативного лечения составляет от 0,1 % до 0,8 %, а при оперативном возрастает до 4 % и более.

После анестезии оба плечевых сустава максимально отводят кзади (до сближения лопаток) и фиксируют мягкой 8-образной повязкой или кольцами Дельбе. Транспортируют пострадавшего в положении сидя в стационар. Немедленному направлению в специализированный стационар подлежат больные с сосудисто-нервными расстройствами или перфорацией кожи, когда возникает необходимость в срочном оперативном вмешательстве.

После анестезии области перелома новокаином больного усаживают на табурет. Голову больного наклоняют в сторону поврежденного надплечья, что ведет к расслаблению грудиноключично-сосцевидной мышцы. Это обеспечивает низведение центрального отломка. Помощник становится позади больного, коленом упирается в нижний край лопатки на стороне повреждения, кладет руку на надплечье и оттягивает плечевые суставы назад. Травматолог вводит в подмышечную ямку кулак, поднимает плечо, ротирует его кнаружи и приводит локтевой сустав к туловищу. По возможности он сопоставляет отломки руками. Удержать отломки ключицы труднее, чем репонировать.

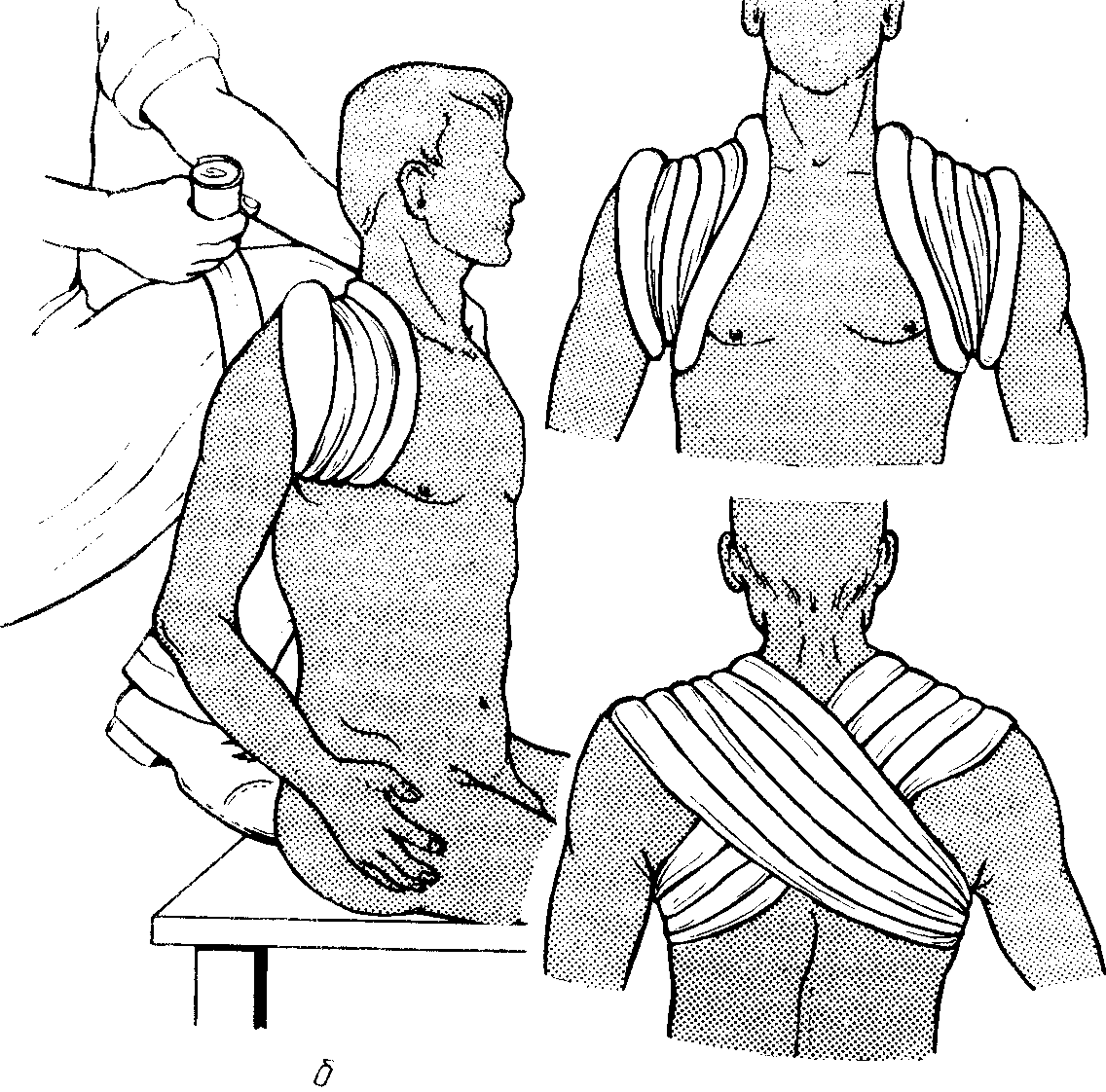

Достаточно надежной считается повязка В. Г. Вайнштейна, позволяющая фиксировать руку в том положении, в котором была достигнута репозиция (рис.).

Гипсовые повязки при переломах ключицы: а — Вайнштейна; б — Каплана

Повязка состоит из двух циркулярных полос. Одна из них охватывает предплечье пострадавшей конечности и здоровое надплечье, вторая окружает грудь и фиксирует отведенное назад плечо. Обе полосы прочно соединены между собой и тщательно моделированы. Повязку накладывают на 4-6 нед. Область перелома доступна для осмотра, физиотерапии, рентгенографии.

Оперативное лечение показано только в следующих случаях:

1) открытые переломы;

2) угроза перфорации кожи;

3) повреждение сосудисто-нервного пучка;

4) сопутствующий перелом шейки лопатки;

5) выраженное смещение фрагментов и невозможность их удержать в правильном положении после закрытой ручной репозиции.

Кроме этого, зачастую остеосинтез необходим у пациентов с политравмой для облегчения ухода и изменения положения тела, у больных с сочетанным повреждением грудной клетки для улучшения активного дыхания, при переломах других сегментов той же конечности.

При переломах средней трети ключицы используют узкую (3,5 мм) динамическую компрессирующую пластину (рис. 58, б) или реконструктивную пластину с 6-8 отверстиями (рис. 58, а), а также остеосинтез стержнем по Кюнчеру. При переломах акромиального конца ключицы методами выбора могут быть применение проволочной стягивающей петли с двумя спицами, 1/3 трубчатой пластины или малой Т-образной пластины (рис. 58, в). Сопутствующее повреждение клювовидно-ключичной связки и смещение ключицы кпереди требует дополнительной фиксации последней к клювовидному отростку длинным кортикальным или губчатым шурупом через одно из отверстий пластины либо использования для этого прочного шовного материала, аллосухожилия или лавсановой ленты. Интрамедуллярная фиксация стержнем или спицами зачастую приводит к миграции конструкции и поэтому рекомендуется только при невозможности выполнения накостного остеосинтеза.

Рис. 58. Накостный остеосинтез перелома ключицы: а — реконструктивной пластиной; б — динамической компрессирующей пластиной; в — малой Т-образной пластиной

После операции конечность фиксируют косыночной повязкой или повязкой Дезо в течение 2-3 нед., при сомнении в стабильности остеосинтеза целесообразно использование гипсовой повязки Вайнштейна.

Накостные фиксаторы удаляют после консолидации перелома- через 1 год, интрамедуллярные — через 6 мес.

Со 2-го дня после операции начинают ЛФК для кисти, массаж предплечья, физиотерапевтическое лечение.

Трудоспособность восстанавливается через 2-3 мес.

Осложнения: повреждение сосудисто-нервного пучка (ишемия, парезы, параличи мышц конечности).

ВЫВИХИ КЛЮЧИЦЫ

Вывих акромиального конца ключицы. Причины: падение на плечо, прямой удар.

При разрыве только акромиально-ключичной связки образуется неполный вывих, при одновременном разрыве и ключично-клювовидной связки вывих становится полным (рис. 59). Вывих считается свежим до 3 сут с момента травмы, несвежим — до 3 нед., застарелым — более 3 нед.

Рис. 59. Вывихи ключицы: а — неполный; б — полный вывих акромиального конца; в — вывих грудинного конца

Признаки. Пальпация области акромиально-ключичного сочленения резко болезненна. Акромиальный конец ключицы выстоит над надплечьем, при надавливании на него определяется симптом «клавиши», наиболее ярко выраженный при повреждении III типа. Активные движения в плечевом суставе болезненны и ограниченны. Диагноз подтверждается рентгенографически: снимки производят при положении больного стоя, одновременно с обеих сторон, в покое и с нагрузкой (4,5-7 кг). По возможности груз следует привязывать к запястьям пациента, что позволяет добиться максимального расслабления мышц верхней конечности, в отличие от ситуации, когда пациент удерживает груз самостоятельно.

При повреждении I типа на рентгенограмме выявляется незначительное смещение ключицы, при II — смещение акромиального конца ключицы распространяется до половины поперечника, и при III имеет место полное смещение ключицы.

Лечение. Повреждения I типа подлежат консервативному лечению: анальгетики, лед, иммобилизация конечности косынкой или повязкой Дезо. После уменьшения болевого синдрома проводят раннее реабилитационное лечение, направленное на восстановление амплитуды движений в плечевом суставе. При повреждениях II типа используют аналогичное лечение, за исключением случаев с выраженной нестабильностью. Если акромиальный конец ключицы смещен более чем на половину его толщины, то целесообразно выполнение его репозиции под местной анестезией с последующей иммобилизацией повязкой Вайнштейна, дополненной «лямкой-пелотом», в течение 3-4 нед., отводящей шиной Кузьминского, гипсовой повязкой Бабича, с последующей активной реабилитацией (рис. 60). Подъем тяжестей и занятия контактными видами спорта разрешают не ранее чем через 6-8 нед

Рис. 60. Шины для лечения вывиха акромиального конца ключицы: а — Бабича; б — Кузьминского; в — гипсовая повязка для лечения вывиха грудинного конца по Бабичу; г — «повязка-портупея»

При повреждениях III типа как консервативные, так и хирургические методы лечения позволяют добиться удовлетворительных результатов. Показанием к оперативному вмешательству являются повреждения III типа у молодых людей, работников физического труда или спортсменов. У лиц пожилого или среднего возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, предпочтительнее консервативное лечение. Зачастую послеоперационный рубец вызывает у пациента больше «косметических» жалоб, чем предшествующая деформация.

Для фиксации используют наружную спицевую вилку, стягивающую проволочную петлю с двумя спицами, стабилизацию ключицы к клювовидному отростку шурупом (рис. 61, а, б).

При застарелых повреждениях необходима пластика связок (рис. 61, в).

Рис. 61. Фиксация ключично-акромиального и грудиноключичного сочленений: а — фиксация акромиально-ключичного сочленения спицевыми вилками (при свежих разрывах); б — фиксация ключицы винтом к клювовидному отростку с восстановлением целостности ключично-акромиальных и ключично-клювовидных связок; в — фиксация грудиноключичного сочленения лавсановой лентой

После внутренней фиксации конечность фиксируют поддерживающей повязкой на 3-4 нед. Полезна лечебная гимнастика в виде ритмичного сокращения мышц. После окончания иммобилизации в течение 2 нед. проводят реабилитацию с активным использованием ЛФК и физиотерапии. Движения, превышающие 90° отведения, подъем тяжестей и упражнения, требующие усилий, должны быть ограничены до удаления металлоконструкций через 6-8 нед. после операции.

Вывих грудинного конца ключицы.

Причины: непрямая травма (падение на отведенную руку). Выделяют два вида вывиха: более частый передний, при котором грудинный конец ключицы смещается кпереди (см. рис. 59, в), и задний (ретростернальный).

Признаки. При переднем вывихе наблюдаются боль, отек и деформация в области грудиноключичного сочленения, надключичная и подключичная ямки углублены, надплечье укорочено. Активные и пассивные движения в плечевом суставе болезненны и ограниченны. При пальпации определяется вывихнутый конец ключицы, хорошо выявляется симптом «клавиши». Застарелые вывихи необходимо дифференцировать от синдромов Титце и Фридриха.

Задний вывих грудинного конца ключицы может приводить к повреждению трахеи, пищевода, крупных сосудов средостения. При компрессии данных структур необходимо оказание неотложной помощи.

Величина подвывиха или вывиха определяется степенью повреждения связок и капсулы ключично-грудинного сустава, межсуставного диска, межключичной, грудиноключичной и реберно-ключичной (ромбовидной) связок.

При выполнении рентгенографии, кроме переднезадней, необходима и боковая проекция. Для правильной постановки диагноза весьма информативна компьютерная томография.

Лечение при свежем переднем вывихе обычно консервативное. После местной инфильтрационной анестезии в положении пациента лежа на спине со свернутой простыней или подушкой между лопатками производят вытяжение за поврежденную конечность, руку отводят и разгибают, в то время как на смещенный конец ключицы прилагают давление. После вправления вывиха допустимо некоторое остаточное переднее смещение. Накладывают 8-образную мягкую (см. рис. 60, б, в, г) или гипсовую повязку на 4 нед.

Если интерпозиция капсулы сустава или связок приводит к неудаче закрытого вправления или остается выраженная нестабильность, то показана открытая репозиция и фиксация грудинного конца ключицы к грудине при помощи чрескостных швов, которые можно усилить проведением аллосухожилия или лавсановой ленты (рис. 61, в). Следует избегать применения спиц и стержней из-за высокого риска их миграции с повреждением крупных сосудов и внутренних органов.

При заднем вывихе грудинного конца ключицы после местной инфильтрационной анестезии в положении пациента лежа на спине со свернутой простыней или подушкой между лопатками производят вытяжение за поврежденную конечность, руку отводят и разгибают, ключицу захватывают пальцами или стерильным бельевым зажимом (в этом случае кожу предварительно необходимо обработать) и подтягивают кпереди. После вправления большинство задних вывихов остаются стабильными. Накладывают 8-образную мягкую или гипсовую повязку на 4 нед. Затем проводят активную реабилитацию в течение 2-3 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 7-8 нед.

Если задний вывих не удается вправить закрыто, даже с использованием общей анестезии, то показано неотложное оперативное лечение, при котором рекомендуется присутствие хирурга с опытом проведения торакальных вмешательств.

Осложнения: нестабильность сочленения, болевой синдром, ограничение функции плечевого сустава.

Перейти к вывихам плеча

Перейти к проксимальным вывихам

Перейти к диафизу и дистальным отделам

Источник