Плечевой сустав зоны роста

.png)

До 1 года.Ключица короткая, грудинный ее конец располагается на уровне латерального края ключичной вырезки грудины, акромиальный — на уровне латерального края суставной ямки лопатки. Контуры тела лопатки ровные, подсуставной и

надсуставной бугорки не выражены, углы тела лопатки, особенно нижний, закругленные. Акромиальный отросток лопатки короткий, его конец плавно закруглен, располагается на одном уровне с медиальным краем метафиза плечевой кости. Конец акромиального отростка и акромиальный конец ключицы разделяет широкий промежуток, равный высоте акромиального отростка. Клювовидный отросток лопатки отображается в виде костного образования округлой формы. Плечевая кость представлена только проксимальным метафизом, головка ее не выявляется. Контуры проксимальной трети плечевой кости ровные, дельтовидная бугристость не выражена (рис. 19.13).

От 1 года до4 лет.Окостенение проксимального эпифиза плечевой кости начинается в возрасте 9-12 месяцев с появлением обычно двух одинаковых по размерам центров оссификации: одно располагается ближе к ее переднемедиальной поверхности, другое — к заднелатеральной. Грудинный конец ключицы окостеневает из многочисленных центров оссификации, появляющихся в возрасте примерно 4 лет. Контуры тела лопатки ровные, углы закругленные, под- и надсуставной бугорки не выражены. Проксимальная метаэпифизарная ростковая зона плечевой кости, в отличие от ростковых зон многих других трубчатых костей, в этот возрастной период

Глава 19

Рис. 19.15. Рентгенограммы плечевого сустава.

а — 13 лет. Прослеживается зона роста плечевой кости. 6—15 лет. Полная оссификация ядра эпифиза головки плечевой кости, в — взрослый:

1 — головка плечевой кости; 2 — анатомическая шейка плечевой кости; 3 — хирургическая шейка плечевой кости.

имеет неправильную форму и неравномерную ширину (рис. 19.14). Достоверное определение соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка возможно в отношении двух возрастных сроков — 1 года и 4 лет. Показателем такого соответствия у детей 1 года является наличие ядра окостенения головки плечевой кости, у детей 4 лет — наличие центров оссификации грудинного конца ключицы. В 5—8 лет происходит практически полное окостенение головки плечевой кости, грудинного конца ключицы и краев суставной ямки лопатки. Вначале происходит быстрое увеличение размеров переднемедиального ядра окостенения, затем заднелатерального ядра. Головка плечевой кости представлена двумя (иногда одним) неравномерными по величине ядрами окостенения, окруженными четкими замыкающими пластинками. После завершения окостенения головки плечевой кости, размеры и форма костных частей головки плечевой кости соответствуют размерам ее хрящевой мо-

дели. Окостенение краев суставной ямки лопатки начинается в возрасте 4,5—5 лет и также происходит из множественных центров оссификации, которые сливаются между собой примерно к 6-7 годам. На рентгенограмме грудино-ключичного сочленения прослеживается ядро окостенения грудинного конца ключицы. У детей 4,5—5 лет у латерального контура суставной ямки могут быть видны небольшие отдельные центры оссификации ее краев.

У детей 7—8 лет критерии оценки правильности анатомических соотношений плечевого сустава такие же, как у взрослых, а именно — проецирование нижнемедиального отдела головки плечевой кости выше нижнего края суставной ямки лопатки.

Таким образом, показателем соответствия локального костного возраста паспортному возрасту ребенка у детей 4 лет является наличие центров окостенения краев суставной ямки лопатки, у детей 6—7 лет — оссифицированность большей части головки плечевой кости и грудинного конца ключицы, у детей 7,5—8 лет — полная оссификация хрящевой модели головки плечевой кости, включая оба ее бугорка.

9-14лет — период окостенения апофизов костей. Центры оссификации появляются в период с 11 до 13 лет с интервалами в несколько месяцев в такой последовательности: апофиз клювовидного отростка, нижний угол тела лопатки, конец акромиального отростка. Параллельно с окостенением апофизов заканчивается оссификация тела лопатки и акромиального конца ключицы (рис. 19.15 а, б).

В течение заключительного этапа формирования данного отдела костно-суставной системы (15-17лет) происходит синостозирование ядра окостенения грудинного конца ключицы, апофизов лопатки и проксимальной метаэпифизарной ростковой зоны плечевой кости (рис. 19.15,6, в).

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-03-24

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

21.12.2019

21.12.2019

Атлас укладок при рентгенологических исследованиях (Кишковский А.Н.) — Глава 5 Часть 2

УКЛАДКИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА СНИМКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В ПРЯМОЙ ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

Назначение снимков. Снимки дают возможность диагностировать воспалительные, дегенеративно-дистрофические и травматические поражения сустава.

Укладка больного при выполнении снимков. Предложено несколько вариантов укладки: f. Больной лежит на спине. Снимаемая конечность вытянута вдоль туловища, находится в положении супинации (при этом большой бугорок плечевой кости занимает краеобразующее положение).

Кассета размером 18X24 см расположена на столе в продольном положении. Верхний край ее на 3 см выше надплечья.

Центральный пучок рентгеновского излучения направляют отвесно на проекцию суставной щели —на 3—4 см дистальнее плечевого отростка лопатки, легко прощупываемого под кожей (рис. 308).

2. С целью устранения проекционного наслоения плечевого отростка лопатки на головку плечевой кости и для более плотного прилежания головки к кассете предложено верхний край кассеты приподнимать так, чтобы кассета образовывала с плоскостью стола угол в 20—25° (рис. 309).

3. Для детального изучения рентгеновской суставной щели плечевого сустава на всем ее протяжении с целью исключения наслоения изображения головки плечевой кости и суставной поверхности лопатки предложено при укладке больного поворачивать его на 30—45° в исследуемую сторону. При этом задняя поверхность лопатки устанавливается параллельно плоскости кассеты (что контролируется подводимой под нее ладонью), а суставная поверхность лопатки оказывается расположенной перпендикулярно к кассете. Плоскость, соединяющая мыщелки плечевой кости, параллельна плоскости стола (рис. 310).

4. Иногда применяют укладку для рентгенографии плечевого сустава в задней проекции с ротацией плеча внутрь. Положение больного, расположение кассеты, центрация пучка рентгеновского излучения остаются те же; разница лишь в том, что кисть снимаемой руки находится в положении пронации — ладонью к столу (рис.311) — либо рука согнута в локтевом суставе, и кисть лежит на животе больного.

.png)

.png)

Информативность снимков.

На рентгенограмме, произведенной в условиях супинации кисти, хорошо виден большой бугорок плечевой кости, который здесь является краеобразующим (рис.312, 313). На снимках, произведенных в условиях пронации кисти, большой бугорок виден хуже, но по медиальному контуру над хирургической шейкой становится виден малый бугорок (рис.314). Медиальный и латеральный контуры тела плечевой кости при этих двух вариантах укладки на снимках образованы разными ее поверхностями. На снимке при супинации кисти медиальный контур образован внутренней, а латеральный — наружной поверхностью тела плечевой кости; на снимке при пронации кисти медиальный контур отображает переднюю, а латеральный — заднюю поверхность тела плечевой кости.

Наиболее информативными для оценки плечевого сустава являются снимки, выполненные в условиях разгибания верхней конечности и супинации кисти. Снимки в задней проекции с ротацией плеча внутрь являются дополнительными или же выполняются в тех случаях, когда снимок в прямой задней проекции с разгибанием руки произвести не удается.

СНИМОК ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В АКСИАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

Назначение снимка. Снимок предназначен для отображения плечевого сустава в плоскости, перпендикулярной к фронтальной, в которой производятся снимки в прямой задней проекции. Снимок в аксиальной проекции дает возможность определить направление смещения головки плечевой кости при вывихе в плечевом суставе, а также характер смещения отломков при переломах проксимального отдела плечевой кости.

Укладка больного для выполнения снимка. Предложено два варианта укладки: 1. Больной сидит у края стола. Рука отведена в сторону по возможности до горизонтальной плоскости, согнута в локтевом суставе, находится в положении пронации (кисть обращена вниз) и уложена либо на стол, либо на подставки (рис.315). Кассета размером 18X24 см расположена в плоскости стола под плечевым суставом, больной прилегает к ней областью подмышечной впадины. Пучок рентгеновского излучения направлен отвесно на проекцию акромиально-ключичного сустава перпендикулярно к кассете.

.png)

2. Больной лежит на спине. Рука отведена по возможности до горизонтальной плоскости, однако достаточно отведение и на 40—50°. Голова повернута в противоположную сторону. Кассету размером 18X24 см устанавливают длинным ребром перпендикулярно к плоскости стола у надплечья, короткое ребро кассеты упирается в шею больного. Пучок рентгеновского излучения направляют в горизонтальной плоскости на центр подмышечной впадины перпендикулярно к кассете (рис.316).

Эту же укладку выполняют и при вертикальном положении больного (рис. 317). При этом кассету можно несколько сместить кзади, что невозможно при съемке в горизонтальном положении больного, и установить центр кассеты соответственно головке плечевой кости.

Информативности снимка. На снимке видны головка плечевой кости, края суставной впадины лопатки, плечевой и клювовидный отростки.

Краеобразующими являются малый бугорок плечевой кости, передняя поверхность диафиза плеча по верхнему контуру и задняя поверхность диафиза плеча по нижнему контуру (рис.318, 319).

.png)

.png)

СНИМКИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

Назначение снимков. Назначение снимков такое же, что и снимков плечевого сустава в аксиальной проекции — получить изображение головки плечевой кости в плоскости, перпендикулярной той, в которой выполняют обычный прямой задний снимок.

Укладка больного для выполнения снимков. Существуют два варианта укладки для бокового снимка плечевого сустава: 1.

Больной лежит на животе. Область плечевых суставов максимально приближена к плоскости стола. Верхние конечности вытянуты вдоль туловища. Мыщелки в локтевом суставе снимаемой руки устанавливают в плоскости, перпендикулярной к плоскости стола.

Кассету размером 18X24 см располагают в продольном положении, центру кассеты соответствует головка плечевой кости, на которую и направляют пучок рентгеновского излучения (рис. 320).

.png)

Трансторакальный снимок плечевого сустава. Больной сидит боком к стойке с отсеивающей решеткой, плотно прислонясь к ней снимаемым плечом. Рука вытянута вдоль туловища. Противоположная сторона грудной клетки слегка отведена кзади; рука согнута в локтевом суставе, поднята вверх, кисть ее лежит на голове больного. Пучок рентгеновского излучения направлен горизонтально через грудную клетку на головку снимаемого плеча (рис. 321, а). Этот же снимок может быть выполнен и в положении больного лежа (рис. 321, б).

Информативность снимков. На снимках отображены головка, хирургическая шейка и тело плечевой кости в боковой проекции (рис. 322, 323)

.png)

При невозможности отвести руку в плечевом суставе для выполнения аксиального снимка, а также при переломах проксимального отдела плечевой кости, когда отведение в плечевом суставе противопоказано из-за возможности еще большего смещения отломков, боковые снимки вполне могут заменить собой снимки в аксиальной проекции. Наиболее щадящим для больного является выполнение трансторакального снимка плечевого сустава, при котором никаких движений в плечевом суставе не производят.

УКЛАДКИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЛЕЧА СНИМОК ПЛЕЧА В ПРЯМОЙ ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

Назначение снимка. Снимок в данной укладке выполняют при травмах с целью определения вида и характера перелома, а также для выявления структуры плечевой кости при различных заболеваниях (остеомиелит, опухоли и др.).

Укладка больного для выполнения снимка. Больной сидит боком к столу.

Рука вытянута, располагается на столе либо на подставках. Кисть находится в положении супинации (ладонью вверх). Ось плеча располагается параллельно плоскости стола. Кассету размером 18X24 или 24X30 см в зависимости от роста больного подкладывают под область снимаемого плеча.

Край ее находится в подмышечной впадине. Пучок рентгеновского излучения направляют отвесно в центр кассеты (рис. 324).

.png)

Снимок в данной проекции может быть получен и при горизонтальном положении больного на спине. Рука вытянута вдоль туловища, кисть в положении супинации. Расположение кассеты и центрация пучка рентгеновского излучения те же.

Информативность снимка. На рентгенограмме плеча в задней проекции определяются медиальный и латеральный края плечевой кости. По латеральному краю имеется шероховатость, а иногда и выступ в месте прикрепления дельтовидной мышцы.

Медиальный край гладкий. В диафизе хорошо дифференцируются мозговая полость и корковое вещество (рис. 325, 326).

.png)

Дистальный метафиз плечевой кости отличается своеобразной структурой, костные балки образуют здесь дугообразные, вогнутые книзу арки, в Критерии правильности укладки. На снимке должен быть захвачен дистальный метаэпифиз плечевой кости с тем, чтобы была возможность определить проксимальный и дистальный концы отображенного участка плечевой кости, медиальную и латеральную ее поверхность.

СНИМОК ПЛЕЧА В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

Назначение снимка. Снимки плеча в боковой проекции наряду со снимками в прямой задней проекции выполняют во всех случаях рентгенографии плечевой кости для изучения ее формы, контуров и структуры при различных заболеваниях и травмах.

Укладка больного для выполнения снимка. Больной сидит боком к столу.

Рука отведена в плечевом суставе, согнута в локтевом суставе. Ось плеча находится в плоскости, параллельной плоскости стола.

Кисть — в положении пронации. Кассету размером 18X24 см подкладывают под снимаемое плечо. Короткий край ее находится в подмышечной впадине. Пучок рентгеновского излучения направляют отвесно, в центр кассеты (рис. 327).

Снимок плеча в боковой проекции может быть выполнен и в положении больного лежа на спине, и в вертикальном положении у стойки с отсеивающей решеткой.

В последнем случае положение больного такое же, как для трансторакального снимка плечевого сустава. Пучок рентгеновского излучения направляют в горизонтальной плоскости через подмышечную область противоположной стороны на середину диафиза снимаемой плечевой кости (трансторакальный снимок плеча).

.png)

Информативность снимка. На боковой рентгенограмме плечевой кости определяются передняя и задняя поверхности диафиза плеча, четко видны корковое вещество и мозговая полость (рис. 328).

Критерии правильности укладки. На снимке должен быть отображен дистальный метаэпифиз плечевой кости с тем, чтобы можно было правильно определить проксимальный и дистальный концы зафиксированного на снимке отдела плечевой кости.

Костная структура хорошо видна на снимках, выполненных в положении больного сидя у стола или лежа. На трансторакальном снимке костная структура не видна. Прослеживаются только контуры плечевой кости, позволяющие определить направление смещения отломков при травме.

Теги: плечо

234567

Описание для анонса:

234567

Начало активности (дата): 21.12.2019 12:47:00

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

плечевой сустав, укладки, аксимальная проекция, боковая проекция, задняя проекция, костная стркуктура

12354567899

Источник

Человеческий скелет насчитывает 205—207 костей, из них 64 относятся к скелету верхних конечностей. Рассмотрим, где находится плечевая кость, которая служит для сочленения частей рук, принимает участие в движении, а также берет на себя нагрузки, связанные с предплечьем и всем плечевым поясом.

К какому типу относится и с какими суставами соединяется

Если говорить о типизации, то остеология определяет эту кость как длинную, трубчатую, в составе свободной верхней конечности скелета, поскольку ее длина значительно превышает ширину. Трубчатые кости очень прочны по своей структуре, природа хорошо продумала их устройство, и по силе сопротивления давлению веса тела и возможных дополнительных весов – их можно сравнить с чугуном.

Форма и структура каждого органа в скелете определяется функцией, которую он выполняет: плечевая косточка участвует в соединениях с шаровидным плечевым и сложным локтевым суставами, что и определяет ее особенности среди других трубчатых костей.

При соединении в своем верхнем отделе с лопаткой, например, проявляется характерная особенность —, несоответствие размеров структур элементов. Шаровидная, выпуклая головка несоразмерна суставной лопаточной впадинке, называющейся в медицине гленоидом. Он почти плоский, диаметр его в четыре раза меньше, чем размер суставной головки.

Как лечить остеохондроз руки?

Узнайте, что такое синдром конского хвоста.

Амортизирующим элементом в этом соединении служат такие части головки, как гиалиновый хрящ и суставная хрящевая губа. Они несут в себе функции увеличения глубины лопаточной впадины, амортизации и стабилизации сустава. Стабильности сустава способствует также суставная капсула – плотный проницаемый мешочек, в стенках которого расположились связки.

Такая особенность в строении служит свободе амплитуды движений, с другой стороны – возможен выпад головки из сустава при резком движении, сопровождающимся рывком, а в случае вывиха бывает, что хрящевая губа отрывается от гленоида.

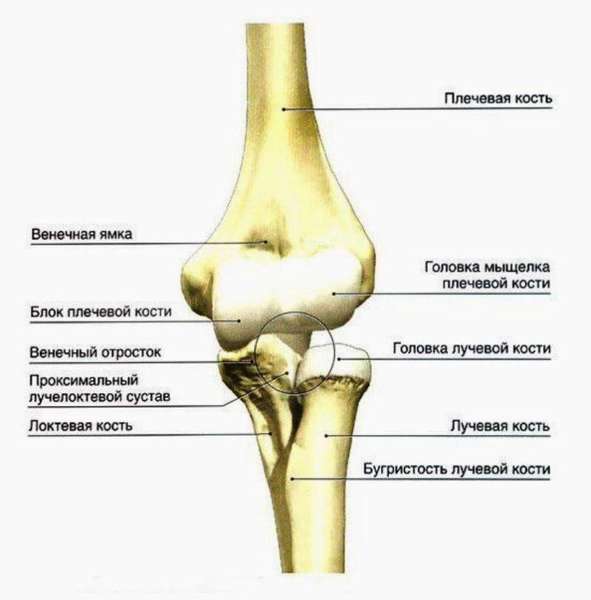

Рассмотрим строение плечевой кости:

- апофизы – от греческого apophysis, т.е. «отросток». Эти отростки служат для прикрепления мышц и фиксации связок,

- эпифизы – верхний и нижний концы диафиза, представлены губчатым веществом,

- диафиз – тело, представлено компактным веществом, в нем проходит канал с жёлтым мозгом у взрослых и с красным – у детей.

- метафиз – зона роста, происходящего до 22-23 лет,

- хрящ гиалиновый – покрытие концов кости,

- надкостница – наружное покрытие, состоит из соединительной ткани, здесь проходят капилляры и нервы, которые обеспечивают питание и связь. Фиброзный слой надкостницы обеспечивает хорошее сцепление для сухожилий, связок.

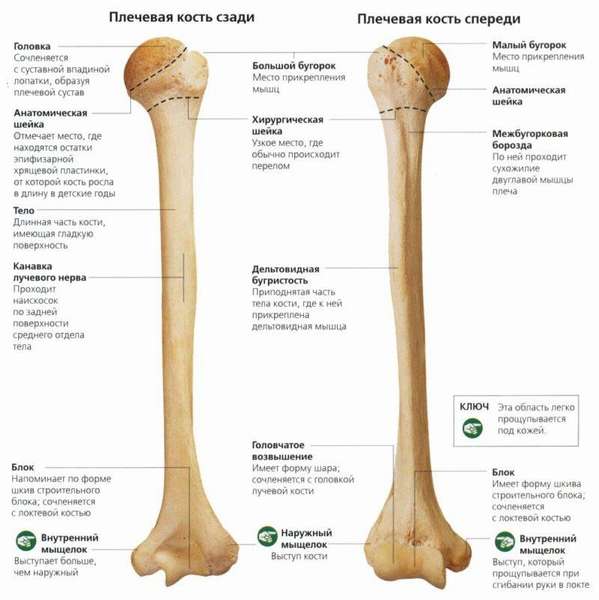

Наглядно устройство вы можете увидеть на фото, на примере правой плечевой кости.

Вся анатомия и уникальность подчинена наилучшему подвижному соединению с зоной плеча, костей предплечья:

- Плечевой сустав – сочленение верхнего окончания + лопатки.

- Суставы предплечья:

- плечевая + локтевая – через поверхность нижнего окончания, блок trochlea humeri, цилиндрической формы,

- плечевая + лучевая – через поверхность нижнего эпифиза, capitulum humeri, шаровидной формы.

Сложная биомеханика этих соединений делает возможными разнообразные движения руками.

Узнайте, чем отличается протрузия от грыжи.

Проксимальный эпифиз

Верхний, или проксимальный, конец более широк, чем само тело, у него округлая головка, caput humeri. Она повернута по направлению к лопатке, а ее гладкая сфера отделена анатомической шейкой плечевой кости, collum anatomicum. Головка плечевой кости покрыта гиалиновым хрящом, обеспечивающим амортизацию при движениях и необходимым для правильного функционирования и подвижности.

Под головкой находятся два апофиза:

- tuberculum majus – большой бугорок на литеральной поверхности,

- tuberculum minus – малый бугорок плечевой кости, расположенный перед боковым литеральным.

К этим апофизам крепится манжета плечевого пояса, которая отвечает за вращательные движения, по периферии находится сплетение нервов плеча, состоящее из нескольких пучков.

От каждого из апофизов отходят вниз гребни большого бугорка и малого. Эти гребни отделяют межбугорковую борозду, где пролегает сухожилие двуглавой мышцы плеча.

Ниже от апофизов расположилось и наиболее узкое место —, хирургическая шейка плеча, сужение, соответствующее зоне эпифиза. Она относится к особо уязвимым травматологическим местам, так как в этом месте происходит резкое изменение поперечного сечения: от округлого в верхнем конце к трехграннику —, в нижнем.

Тело плечевой кости

Между верхним и нижним концами расположился диафиз, выполняющий функцию рычага по приему основной нагрузки, он имеет неоднородное поперечное сечение: вверху форма цилиндрическая, а ближе к нижнему окончанию совершается переход к трехгранному виду.

Такой вид определяют передний, наружный и внутренний гребни, протянувшиеся в этой области.

На теле кости выделяются:

- литеральная поверхность – в районе верхней трети этой части тела выделяется дельтовидная бугристость плечевой кости, рельефный участок, по которому крепится одноименная мышца, поднимающая плечо наружу до горизонтальной плоскости,

- медиальная поверхность – здесь по спирали спускается борозда лучевого нерва, в ней пролегают сам локтевой нерв, подходящий в этом месте вплотную к кости, а также глубокие плечевые артерии,

- питательное отверстие – расположено на медиальной передней части и ведет в дистальный питательный канал, через который проходят мелкие артерии.

Справка! Большую часть диафиза составляет компактное вещество. На теле кости, которая граничит с костномозговой полостью, пластинчатая костная ткань образует перекладины губчатого вещества. Пространство трубчатого тела заполнено костным мозгом.

Дистальный эпифиз

Дистальное окончание кости еще называют «нижним», он имеет немного сдавленную форму в передней и задней плоскостях, ширина кости здесь удваивается по мере приближения к локтю. Функции его не ограничиваются участием в локтевом суставе —, по его периферии проходят нервные и сосудистые сплетения, фиксирует связки и мышцы.

Нижнее окончание содержит 2 сросшихся отростка —, капитулу и блок, имеет навершием головку, которая работает в составе лучевого и локтевого суставов:

- Внутренний мыщелок – с этой стороны поверхности эпифиза он образует блок плеча, с которым находится в сцепке и соединяется в суставе локтевая кость: верхний конец ее продолжается кверху локтевым отростком. На задней поверхности мыщелка проходит канавка, где находится нервный ствол. Эта бороздка и мыщелок могут прощупываться при осмотре, что несет в себе ряд диагностических функций.

- Наружный – головка эпифиза с этой стороны суставной поверхности сотрудничает уже с лучевой костью. Сустав позволяет предплечью разворачиваться и сгибаться несмотря на плотный шарнир с блоком.

Также на переднем участке располагается венечная ямка, в нее помещается отросток локтевой кости, когда человек сгибает руку. Лучевая ямка менее выражена, но делает ту же работу для отростка кости лучевой. Отметим, что стенка, пролегающая между локтевой ямкой и венечной, очень тонка и состоит всего из 2 слоев.

Как лечить неврит плечевого нерва?

Узнайте, как применять Ибупрофен для суставов.

Заключение

Плечевая кость человека и ее анатомия хорошо изучены и описаны, при этом сложны, так как руки – одна из самых подвижных частей человеческого тела. В основе привычных для нас ежедневных движений, о которых мы даже не задумываемся, задействована сложная и удивительная биомеханика.

Источник