Плечевой сустав у лошади

Давайте теперь и начнем нашу новую штудию, посвященную устройству передней ноги лошади.

И, как обычно, начнем с костей и суставов.

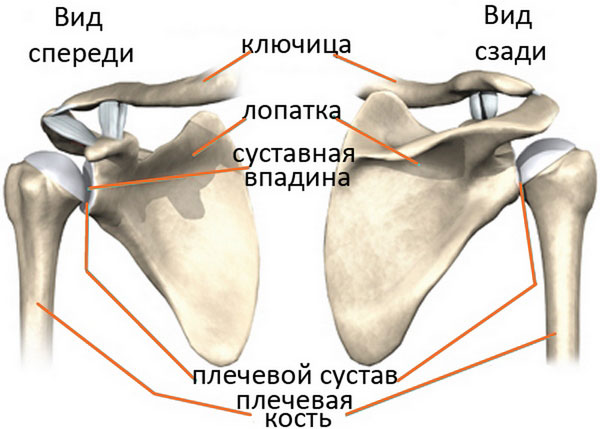

Номером первым у нас обозначена лопатка Scapula — плоская кость треугольной формы, один из концов которой соединяется с плечевой костью, стало быть это место — плечевой сустав. Обратите также внимание на гребень, который проходит по всей длине лопатки и бугорок, расположенный перед плечевым суставом, он так и называется: лопаточный бугор. Нижняя сторона лопатки практически плоская, она как бы лежит на ребрах и от ребер ее отделяет довольно солидных размеров лопаточный хрящ. На моей модели он не показан.

В отношении плечевого сустава (он обозначен буквой «а») следует заметить следующее: в отличие от плечевого сустава человека, где лопатка имеет еще дополнительный отросток Акромион и вдобавок ключицу, к нему присоединяющуюся, всего этого у лошади нет — ни ключицы, ни дополнительных «рогов» на лопатке. Все удержание плеча в суставе обеспечивается за счет крепких связок и сильно развитых мышц этой области.

Далее — плечевая кость Humerus (2). Она относительно короткая. Из значимых для нас мест можно отметить на ней кроме головки плечевой кости также большой вертел, устройство подобное большому вертелу бедренной кости и и два надмыщелка в месте локтевого сустава. Медиальный, расположенный с внутренней стороны и латеральный, соответственно находящийся с внешней стороны.

Лучевая и локтевая кости — Radius & Ulna (на снимке обозначены цифрами 3 и 4). Мы видим, что лучевая кость составляет основную массу костей предплечья, а локтевая тихо так, скромно, притулилась по задней стороне лучевой, будто приросла. Тем не менее это — две кости, между ними даже есть какой-то промежуток, через который проходят какие-то кровеносные сосуды, но это нам интересно куда меньше, чем выдающийся кзади от локтевого сустава отросток по имени Олекранон (Olecranon).

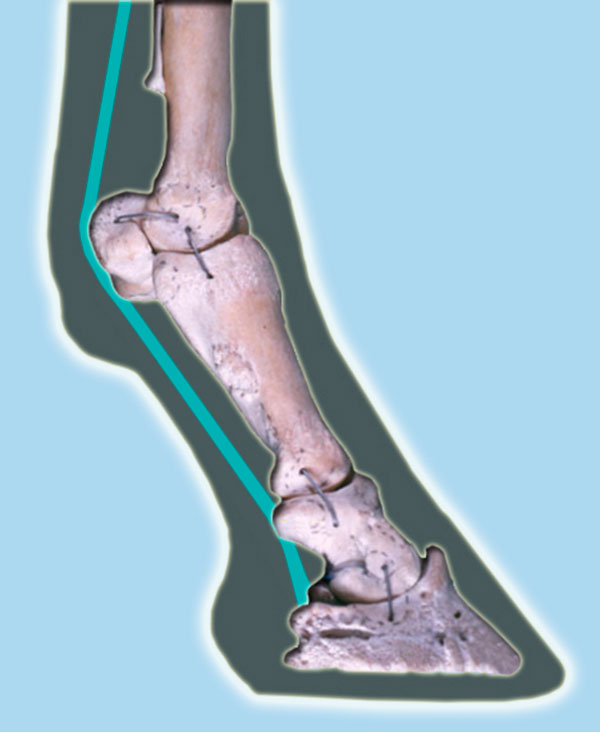

Спускаемся ниже по лучевой кости и достигаем костей запястья. Точно так же, как и у человека, запястье состоит из нескольких (если я не ошибаюсь, то у лошади их 6) небольших костей, «уложенных» в два аккуратных ряда. При этом в запястье есть фактически два подвижных сустава — между лучевой костью и первым рядом костей запястья и между первым и вторым рядами костей запястья. Это для нас довольно существенная информация, потому что вы, надеюсь, обращали внимание на то, какой крупной выглядит эта область при согнутом запястье.

Попробуем более детально взглянуть на этот механизм:

На левом снимке мы видим «закрытый» сустав, то есть когда нога выпрямлена. Далее, при сгибании первым делом происходит сгибание в лучезапястном суставе (то есть между лучевой костью и первым рядом костей запястья). Но сгибать его до бесконечности нельзя, как видите, торчит этаким «стоппером» гороховидная кость (os pisiforme). Когда лучевая кость начинает давить на этот «ограничитель», то начинает «открываться» сустав, то есть возникает дополнительная ось вращения меж двумя рядами костей запястья — это видим на втором снимке. Таким образом (думаю даже на моей модели это заметно) весь сустав визуально как бы увеличивается. Теперь вам остается только посмотреть на сустав запястья у скачущей лошади. И последнее: неправильно будет этот сустав называть коленом, хотя многие его так называют.

Дальше вниз — пястная кость с двумя добавочными костями, три кости фаланг — практически все устроено точно так же, как и на задней конечности.

Копыто. Отпечаток переднего копыта более округлый, передний край более пологий — 50 градусов, с боков сужение в 80-85 градусов.

Теперь давайте займемся наращиванием мяса.

Вначале я положил две мышцы на задне-медиальной поверхности предплечья: лучевой и локтевой сгибатель запястья. Для начала я покажу ход этих мышц схематично, чтобы были понятны места их прикрепления, а затем постараюсь воспроизвести их же в объеме.

Это — лучевой сгибатель запястья. Он начинается от медиальных надмыщелков локтевой и лучевой костей (обозначены цифрами 1 и 2) и прикрепляется на тыльной стороне верхней трети пястной кости (3).

Origin — Medial epicondyle — of humerus (1) & proximal medial radius (2)

Insertion — Proximal palmar metacarpals (3).

Вторая мышца — локтевой сгибатель запястья. Вот он на схеме:

Его начало — от медиального надмыщелка локтевой кости (2) и от медиальной стороны олекранона (1). Прикрепляется она к выступу, который мы назвали гороховидной костью (3)

Flexor carpi ulnaris (-Origin — Medial epicondyle of humerus (2) and medial aspect of olecranon (1). Insertion — Accessory carpal bone (3).

Теперь то же самое повторяю на модели:

Flexor carpi radialis — вид с медиальной стороны и сзади

Добавил Flexor carpi ulnaris

Теперь перейдем на латеральную сторону предплечья и протоджим двигаться так, как начали — сзади наперед.

октевой разгибатель запястья. Начинается от латерального надмыщелка плечевой кости (1) и заканчивается на гороховидной кости (2) и еще одной ветвью на латеральной поверхности пястной кости (3).

Еxtensor carpi ulnaris (Origin — Lateral epicondyle of humerus (1)

Insertion — Accessory carpal bone (2) and most lateral metacarpals (3).

Вот вылепили и эту мышцу. Вдобавок, цифрой один помечено… это я вам позже расскажу что это такое, а пока только вставляю такой маленький треугольничек от олекранона и прячу его между мышцами. Чтобы было.

Движемся дальше: Общий разгибатель пальцев — длинная мышца очень красивой формы, похожая на перо с очень длинным сухожилием, переходящим постепенно на переднюю сторону пясти продолжающееся дальше вних до самой последней фаланги.

Уxtensor digitorum communis — Common digital extensor (Origin — Lateral epicondyle of humerus, Insertion — Extensor process of the distal phalanx)

И третья мышца, которая начинается на латеральной стороне, а заканчивается уже на передней стороне предплечья: Лучевой разгибатель запястья (Extensor carpi radialis) — красивая рельефная мышца, начинающаяся от латерального надмыщелка плечевой кости, далее изгибается с латеральной стороны на переднюю и крепится в проксимальной части пястной кости.

Extensor carpi radialis ( Origin — Lateral epicondyle of humerus

Insertion — Proximal metacarpals)

Дальше, и это уже чистое издевательство, просто, чтобы жизнь медом не казалось и не думалось, что мы все так по-верхам скачем, я помяну добрым словом еще две мышцы, маленькие, незаметные и идущие под тем, что мы уже налепили, но в кое-каких местах «выскакивающие» на поверхность. Рассказываю я о них только ражи того, чтобы вы сами в свободное время смогли присмотреться: а вдруг удастся от них на живой лошади, или на снимке от этой мышцы что-нибудь рассмотреть.

Это мышцы простыми человеческими названиями: Рагибатель мизинца (Extensor digiti minimi)(1) и Длинный абдуктор большого пальца(Аbductor policis longus)(2) Во как! Уже давно и пальцев то тех нет, но память о Властелине природы надолго еще сохранится в названиях лошадиных мышц!

Дальше на своей модели я кое-где, где сумел, кое-что от этих мышц показал, а где не смог, то стрелочками обозначил, что там в определенных случаях можно что-то увидеть. Как видно по схеме, та часть, которая уходила от олекранона между мышц, что на предыдущих снимках фигурировала с цифрой 1 безо всяких объяснений — это начало этого самого длинного аддуктора…

Это практически все по мышцам предплечья: итого пять мышц. Две на задне-медиальной поверхности и три идущие спереди назад по латеральной поверхности. По крайней мере все мышцв латеральной поверхности обычно не составляет труда увидеть на сниках лошади.

Завтра я еще выложу схему поперечного сечения предплечья, тогда все станет окончательно понятно.

А пока еще покажу две мышцы, которые начинаются на плече и заканчиваются на предплечье.

Первая — двуглавая мышца плеча — бицепс (Bicepa brachii) (Origin — Supraglenoid tubercle. Insertion — Radial tuberosity) Начало — от лопаточного бугра и конец — на передней поверхности лучевой кости. Бицепс лошади мы никогда не видим, он скрыт другими слоями мышц.

И вторая — плечевая мышца (М.brachialis) (Origin — Proximal caudal humerus. Insertion — Radial tuber)

От этой мышцы нам удастся увидеть кончик, прикрепляющийся к лучевой кости (по крайней мере на схемах в книжке это удается. Надо будет теперь и на лошади поискать)

Теперь вот вам снимок поперечного сечения предплечья.

Давйте попробуем разобраться вместе: нога — левая. Впереди — перед, сзади, само-собой- зад. Стало быть справа — медиальная сторона, а слева — латеральная. Белым изображены косточки: 1- лучевая (Radius), 2 Локтевая (Ulna)

Далее идут мышцы, обозначенные практически в том порядке, в котором мы их делали:

3 Flexor carpi radialis

4 Flexor carpi ulnaris

5 Еxtensor carpi ulnaris

6 Аbductor policis longus — предположим, в этом месте он как-то больше вылез на поверхность, а дальше снова спрячется под другими мышцами

7 Extensor digitorum communis

8 Extensor carpi radialis

Мы продолжим и в основном закончим разбираться с мышцами передней конечности. Оговорка «в основном» означает, что очень трудно рассмотреть все мышцы пояса передней конечности в отрыве от мышц корпуса, — это раз. Мы благополучно опустим рассказ о куче мышц, которых мы не видим, и которые расположены с внутренней стороны лопатки,- это два. И у нас еще не рассмотрена структура пястного отдела — это три.

После того, как мы рассмотрели две плечевые мышцы — бицепс и плечевую, нам остается еще одна — трицепс плеча. Трицепс — означает — трехглавая. Так же, как и у человека, и лошадиный трицепс состоит из трех головок: латеральной, длинной и медиальной.

Мы видим только две из них: латеральную и длинную.

Все три головки прицепляются к отростку локтевой кости — олекранону, а начинаются от задней грани лопатки.

С трицепсом, кажется, ничего сложного нет.

Далее из материала голубого цвета я изобразил лопаточный хрящ. Как я уже упоминал раньше, на этом хряще подвешена верхняя конечность к корпусу, вернее на хрящ она опирается, а подвешена кучей всякоразных мышц.

И дальше мы можем перехадить к двум важным мышцам, расположенным выше и ниже лопаточной ости (spina scapulae) и по этой причине именуемые над- и подостной мышцами.

Вот тут на схеме они и обозначены цифрами 4 и 5. Начинаясь в своих углублениях на лопатке (2 и 3), они все же не перекрывают сверху саму лопаточную ость (1) поэтому на снимках лошади нам часто удается ее хорошо увидеть слегка выступающем гребнем, который формирует что-то вроде угла.

Вот тут нам удается вполне прилично разглядеть ход лопаточной kости:

На этом мы практически разобрали все, что касается мышц передней конечности и можем взглянуть на всю конструкцию вместе и даже выпить чашку кофе.

Но разговор наш о мышцах не будет полон, если я не покажу вам места прикрепления еще двух мышц, которые относятся к мышцам корпуса.

Первая — широчайшая мышца спины:

Обратите внимание на место крепления на плечевой кости и во-вторых, как широчайшая мышца спиныохватывает крючок хряща , обходя его с наружной стороны.

Вторая — большая грудная мышца. Тут демонстрирую только ее место прикрепления, никаких комментариев по ее ходу без всего остального скелета дать, к сожалению, не получится.

Вот теперь точно — все!

***

Источник

Своим основанием передняя конечность лошади имеет кости скелета:

- лопатку;

- плечевую кость;

- запястье;

- кости предплечья;

- пястную кость;

- путовую кость;

- венечную кость;

- копытную кость.

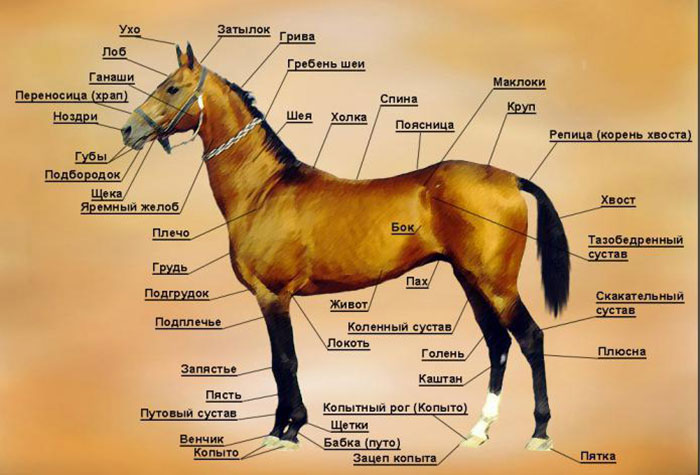

Стати лошади

Стати лошади

Лопатка и плечевая кость

Область вокруг лопатки и плечевой кости называется плечо. Сверху границей является холка, спереди классификация костей лошади подразделяется на линию шеи, снизу – нижний край плечевой кости, а сзади – линия между задним углом лопатки и вершиной локтя. Оценивается плечо у лошади мускулистостью, а также длиной и направлением костей лопатки и плеча коня.

Длина лопатки у лошадей является показателем развития длинных рычагов, что важно для верховых скакунов. Лошади — тяжеловозы имеют низкую холку. Ширина груди по отношению к глубине груди развита меньше, поэтому и длина лопатки относительно маленькая. От угла лопатки и кости плеча, зависит рессорность передней конечности лошади.

Лопатка и плечевая кость

Лопатка и плечевая кость

Лопатка бывает:

- крутая;

- косая;

- среднепоставленная.

Чем сильнее косо стоит лопатка, тем угол между ней и плечевой костью меньше. Это положение обеспечивает длину шага и эластичность движения. При лопатке косой передняя треть туловища (ограниченна линией, которая идёт от заднего угла лопатки) становится длиннее. Это связывается с хорошим развитием плечевой мускулатуры, в частности трехглавой мышцы.

Локоть

Необходимо, чтобы локоть лошади был развит и прижат к груди. Отставленность локтя указывает на плохое развитие плечевой мускулатуры и грудной клетки. Это ведёт к размётам и засеканию лошади.

Предплечье

В основе предплечья лошади стоят лучевая кость с локтевой. В области предплечья сильно развиты мускулы, которые разгибают запястье, такой как лучевой разгибатель запястья. Он наиболее развит у лошадей с длинной пястью и коротким предплечьем.

Запястье

Запястье

Запястье

В основе запястья у коней семь костей, стоящих в два ряда. Это сложное строение обеспечивает прочность и сильное сгибание конечности.

Сустав запястья должен быть развит, ясно очерчен и выделятся над пястью. Развитое запястье – длинное и широкое. Для сухого запястья, характерно слабое развитие соединительной ткани и отсутствие припухлостей кожи.

Спереди боковые поверхности этого запястья представляются симметричные, округлые, сверху шире, чем снизу. Сбоку у переднего края запястья должна быть выпуклость над краем предплечья и пясти.

Путовый сустав и бабки

Бабкой называется область вокруг путовой кости на передней конечности лошади. Путовый сустав у лошади должен быть сухой и хорошо развитый. Он имеет кожную припухлость у верхнего края.

Путовый сустав и бабка

Путовый сустав и бабка

Область путового сустава, также как и бабки должна быть сухая, с чётко очерченными, не тонкими сухожилиями. Тонкие бабки — показатель плохого развития сухожилий и связок, непрочности ног лошади.

Пясть

Основанием пясти являются пястная и грифельная кости, хорошо развитые сухожилия. У пясти мускулы не развиты. Поэтому толщина пясти дает представление развитии костяка лошади. Максимальная толщина пясти желательна лошадям всех типов, так как говорит о мощности костяка и крепком строении.

Сечение пястной кости бывает поперечно — овальной формы. Из – за наличия сухожилий сечение пясти более вытянуто в продольном направлении. Такая передняя конечность у лошади рыхлого строения — форма пясти круглая. У лошади плотной конституции с развитыми сухожилиями форма пясти похожа на бритву.

Видео: плечевой, локтевой и запястный суставы на примере лошади

Источник

Äèàãíîñòèêà ïëå÷åâîé õðîìîòû

Ïðè÷èíû, âûçûâàþùèå ðàçëè÷íûå âèäû õðîìîòû ó ëîøàäè, êðàéíå ðàçíîîáðàçíû, è ïîýòîìó î÷åíü âàæíî òî÷íî îïðåäåëèòü èõ.  íàñòîÿùåé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè áîëåçíåé, íàçûâàåìûõ â ïðàêòèêå ñîáèðàòåëüíûì ñëîâîì «ïëå÷åâàÿ õðîìîòà». Äèàãíîñòèðîâàòü èõ òðóäíî èç-çà ñëîæíîñòè àíàòîìè÷åñêîãî óñòðîéñòâà ïëå÷à è ñõîæåñòè íåêîòîðûõ êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ áîëåçíåé, âîçíèêàþùèõ â ýòîé îáëàñòè òåëà. Îäèí èç òàêèõ îáùèõ ïðèçíàêîâ ñïåöèôè÷åñêàÿ õðîìîòà, õàðàêòåðíàÿ òåì, ÷òî æèâîòíîå ñ òðóäîì âûíîñèò âïåðåä ïîðàæåííóþ êîíå÷íîñòü (óêîðî÷åíèå øàãà âïåðåä) è, åñëè çàñòàâèòü æèâîòíîå ïÿòèòüñÿ, âîëî÷èò åå, íå ñãèáàÿ â ñóñòàâàõ, ïî çåìëå. Íà ðûñè õðîìîòà âûðàæåíà ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì íà øàãó, è àëëþð î÷åíü êîðîòîê.

Òî÷íîå âûÿâëåíèå ñóùåñòâà áîëåçíè äîñòèãàåòñÿ òùàòåëüíûì èññëåäîâàíèåì. Îíî ñîñòîèò èç îïðîñà âëàäåëüöà ëîøàäè, ïîäðîáíîãî îáñëåäîâàíèÿ îáëàñòè ïëå÷à è íèæå ðàñïîëîæåííûõ ÷àñòåé êîíå÷íîñòè äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ îòêëîíåíèé îò íîðìû â íèõ.

Âñå áîëåçíè â îáëàñòè ïëå÷à ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû.

Áîëåçíè êîñòåé.

Îäíè èç íàèáîëåå òÿæåëûõ â ïëàíå âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé ïåðåëîìû ëîïàòêè è ïëå÷åâîé êîñòè. Ïåðåëîìû ëîïàòêè â çàâèñèìîñòè îò èõ ëîêàëèçàöèè êëèíè÷åñêè ïðîÿâëÿþòñÿ äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíî, èñõîä èõ òàêæå íåîäèíàêîâ. Âåñüìà îïàñíûìè ïîâðåæäåíèÿìè ñ÷èòàþò ïåðåëîìû øåéêè, ñåðåäèíû è ñóñòàâíîé âïàäèíû ëîïàòêè. Ïðè òàêèõ ïåðåëîìàõ âíåçàïíî ïîÿâëÿþùàÿñÿ õðîìîòà íàñòîëüêî ñèëüíà, ÷òî æèâîòíîå ïåðåäâèãàåòñÿ ëèøü íà òðåõ íîãàõ, à ïðè ñòîÿíèè êàñàåòñÿ çåìëè òîëüêî êîïûòîì áîëüíîé êîíå÷íîñòè. Ïðè ýòîì âñå ñóñòàâû ñîãíóòû è êîíå÷íîñòü íàõîäèòñÿ â âèñÿ÷åì ïîëîæåíèè. Ìÿãêèå òêàíè ó ìåñòà ïåðåëîìà îïóõàþò, èìåþò ïîâûøåííóþ òåìïåðàòóðó è áîëåâóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü. Ýòè ïðèçíàêè ÷åðåç íåñêîëüêî ñóòîê ñòàíîâÿòñÿ íåçàìåòíåå èëè äàæå ñîâñåì èñ÷åçàþò.

Ïðè ñìåùåíèè îáëîìêîâ êîñòè è âûõîäå îäíîãî èç íèõ ïîä êîæó ïðèïóõëîñòü íà îùóïü òâåðäàÿ. Ïðè ïåðåëîìàõ øåéêè ëîïàòêè, à èíîãäà è åå ñåðåäèíû ñëûøèòñÿ ïîõðóñòûâàíèå, à òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîäâèæíîñòü êîñòåé â íå ñâîéñòâåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Ãîðàçäî ìåíåå îïàñíû ïåðåëîìû äðóãèõ ÷àñòåé ëîïàòêè, íàïðèìåð åå óãëîâ èëè îòðîñòêîâ.  ýòèõ ñëó÷àÿõ õðîìîòà îáû÷íî íåçíà÷èòåëüíà.

Ïðè ïåðåëîìàõ ïëå÷åâîé êîñòè íàðÿäó ñ îïèñàííûìè ïðèçíàêàìè õàðàêòåðíî óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè. Èíîãäà íà ïëå÷åâîé êîñòè îáíàðóæèâàþò ïåðåëîìû ìûùåëêîâ. Æèâîòíîå ïðè ýòîì ñèëüíî õðîìàåò, íî õðóñò ÷àñòî îòñóòñòâóåò âñëåäñòâèå îòòÿãèâàíèÿ îáëîìêà êîñòè ìûøöàìè. Ïðè ïåðåëîìå íàðóæíîãî ìûùåëêà êîíå÷íîñòü îáû÷íî îòâåäåíà, ïðè ïåðåëîìå æå âíóòðåííåãî ìûùåëêà îíà ïðèáëèæåíà ê òóëîâèùó.

Ïðè âñåé õàðàêòåðíîñòè ïðèçíàêîâ ïåðåëîìîâ ñóùåñòâóåò ðÿä áîëåçíåé ñ ïîõîæåé êëèíè÷åñêîé êàðòèíîé. Ê íèì îòíîñèòñÿ ñåðîçíî-ôèáðèíîçíûé áóðñèò (âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé ñóìêè) äâóãëàâîãî ìóñêóëà ïëå÷à, ïî ïðèçíàêàì íàïîìèíàþùèé ïåðåëîì ñóñòàâíîé âïàäèíû ëîïàòêè. Ïðè îáîèõ ýòèõ áîëåçíåííûõ ïðîöåññàõ íåðåäêî íàáëþäàåòñÿ ïîõðóñòûâàíèå â îäíîì è òîì æå ìåñòå, îäíàêî õàðàêòåð õðîìîòû ðàçëè÷åí.  òî âðåìÿ êàê ïåðåëîìû ñîïðîâîæäàþòñÿ âíåçàïíûì ïîÿâëåíèåì î÷åíü ñèëüíîé õðîìîòû, ïðè áóðåéòå îíà ðàçâèâàåòñÿ ïîñòåïåííî. Ïðè áóðåéòå ñèëüíóþ áîëåçíåííîñòü îáíàðóæèâàþò ëèøü ñ îòòÿãèâàíèåì êîíå÷íîñòè íàçàä, êîãäà íà âîñïàëåííóþ ñëèçèñòóþ ñóìêó äàâèò íàòÿíóòûé äâóãëàâûé ìóñêóë ïëå÷å.

Ïîõðóñòûâàíèå ìîæåò òàêæå íàáëþäàòüñÿ ïðè êîæíîé ýìôèçåìå (ñêîïëåíèå âîçäóõà â êîæå).

Ïåðåëîì ëîïàòêè â øåéêå è îòëîì ãîëîâêè ïëå÷åâîé êîñòè ñëåäóåò îòëè÷àòü îò âûâèõà ïëå÷åâîãî ñóñòàâà.  ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïîõðóñòûâàíèÿ íåò, íî ïðè òùàòåëüíîì ïðîùóïûâàíèè óäàåòñÿ îáíàðóæèòü ãîëîâêó ïëå÷åâîé êîñòè (âûâèõ âïåðåä è íàðóæó) èëè æå êðàé ñóñòàâíîé âïàäèíû (âûâèõ âíóòðü è íàçàä). Ïðè âûâèõå íàáëþäàåòñÿ è îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ â îáëàñòè ñóñòàâà.

Î÷åíü ñõîæóþ ñ ïåðåëîìàìè êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó èìåþò òðåùèíû êîñòè, Îáû÷íî, êðîìå âíåçàïíî ïîÿâëÿþùåéñÿ ñèëüíîé õðîìîòû, áîëåçíåííîñòè è íåçíà÷èòåëüíîé ïðèïóõëîñòè, äðóãèõ õàðàêòåðíûõ äëÿ òðåùèí ïðèçíàêîâ íåò, ðàçëè÷àòü ýòè áîëåçíè ìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ ôëþîðîãðàôèè.

Áîëåçíè ñóñòàâîâ.

Èç íèõ íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò ðàíû, óøèáû, âûâèõè è îñòðûå, õðîíè÷åñêèå ðåâìàòè÷åñêèå âîñïàëåíèÿ (îðòðèòû).

Õàðàêòåðíûé ïðèçíàê ðàíû ñóñòàâà èñòå÷åíèå ñèíîâèàëüíîé æèäêîñòè, óñèëèâàþùååñÿ ïðè åãî ñãèáàíèè. Íî ââèäó òîãî, ÷òî âáëèçè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà íàõîäèòñÿ ñóõîæèëüíîå âëàãàëèùå äâóãëàâîé ìûøöû, ïðè ðàíåíèè êîòîðîãî òàêæå òå÷åò ýòà æèäêîñòü, ýòè äâå áîëåçíè ëåãêî ñïóòàòü.

ñîìíèòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðîâîäÿò çîíäèðîâàíèå. Ïðè ïîðàæåíèè ñóñòàâà çîíä ïðîíèêàåò ìåæäó ñóñòàâíûìè ïîâåðõíîñòÿìè äâóõ êîñòåé, òîãäà êàê ïðè ðàíåíèè ñóõîæèëüíîãî âëàãàëèùà îáíàðóæèâàåòñÿ ëèáî ïîâåðõíîñòü îäíîé êîñòè, ëèáî ãëàäêàÿ òêàíü ñóõîæèëèÿ. Êðîìå òîãî, ïðè ðàíåíèè ñóñòàâà âîêðóã íåãî âîñïàëÿþòñÿ âñå ìÿãêèå òêàíè, à ïðè ïîðàæåíèè ñóõîæèëüíîãî âëàãàëèùà ëèøü îíî ñàìî, è áîëåçíåííàÿ ãîðÿ÷àÿ ïðèïóõëîñòü ðàñïîëàãàåòñÿ ñïåðåäè è íåñêîëüêî êíèçó îò ñóñòàâà. Áîëåçíåííîñòü ïîâðåæäåííîãî ñóõîæèëüíîãî âëàãàëèùà îáíàðóæèâàåòñÿ ëèøü ïðè îòòÿãèâàíèè êîíå÷íîñòè íàçàä, ïðè ðàíåíèè æå ñóñòàâà îíà îäèíàêîâî ñèëüíà ïðè ïàññèâíûõ äâèæåíèÿõ êîíå÷íîñòè âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ. Óøèáû, ðàñòÿæåíèÿ è îñòðîå âîñïàëåíèå ïëå÷åâîãî ñóñòàâà âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ òðóäíî ðàçëè÷àòü ââèäó ñõîäñòâà ìíîãèõ ïðèçíàêîâ è åùå ïîòîìó, ÷òî ïåðâûå äâå áîëåçíè ïðè÷èíû âîñïàëåíèÿ ñóñòàâà. Ïðè ýòèõ áîëåçíÿõ õðîìîòà îáû÷íî ñìåøàííîãî òèïà. Îíà óñèëèâàåòñÿ ïðè äâèæåíèè. Áîëåçíåííîñòü æå îòìå÷àåòñÿ ïðè ïàññèâíûõ äâèæåíèÿõ, òðåáóþùèõ íàïðÿæåíèÿ ïîðàæåííûõ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ìóñêóëîâ, îäèíàêîâî äåéñòâóþùèõ. Êðîìå òîãî, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ àðòðèòà íàáëþäàåòñÿ ìåñòíàÿ âîñïàëèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ âî» êðóã ñóñòàâà (ïðèïóõàíèå êàïñóëû» ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû).

Ïðè õðîíè÷åñêîì àðòðèòå, ðàçâèâàþùåìñÿ êàê ïîñëåäñòâèå îñòðîãî, ïðèïóõëîñòü êàïñóëû ïðåâðàùàåòñÿ â òâåðäûå áåçáîëåçíåííûå óòîëùåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ðàçðàùåíèÿ ñóñòàâíûõ êîíöîâ êîñòåé.  ýòèõ ñëó÷àÿõ íåñêîëüêî èçìåíÿåòñÿ õàðàêòåð õðîìîòû; ïîñëå äîëãîãî íàõîæäåíèÿ æèâîòíîãî â ïîêîå îíà ÷àñòî óìåíüøàåòñÿ. Ïðè ýòîì ìûøöû ïëå÷à ÷àñòî àòðîôèðóþòñÿ (óìåíüøàþòñÿ â îáúåìå, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðóøåíèåì èõ ôóíêöèè). Ïàññèâíûå æå äâèæåíèÿ ñóñòàâà ìîãóò áûòü áåçáîëåçíåííûìè.

Îñîáûì âèäîì ÿâëÿåòñÿ ðåâìàòè÷åñêîå âîñïàëåíèå ïëå÷åâîãî ñóñòàâà. Îòëè÷èòåëüíûé åãî ïðèçíàê óìåíüøåíèå õðîìîòû ïðè äâèæåíèè, ïðè ýòîì ÷àñòî ïðîñëóøèâàåòñÿ õàðàêòåðíûé ñóõîé òðåñê. Ýòà áîëåçíü ÷àñòî íîñèò ëåòó÷èé õàðàêòåð, òî åñòü ìîæåò íàáëþäàòüñÿ òî íà îäíîé, òî íà äðóãîé êîíå÷íîñòè èëè èñ÷åçàòü ñîâñåì è âíîâü ïîÿâëÿòüñÿ.

Ðåâìàòè÷åñêèé àðòðèò íóæíî îòëè÷àòü îò ïîäîáíîãî âîñïàëåíèÿ ìûøö ìèîçèòà. Ïðè ðåâìàòè÷åñêîì ìèîçèòå ïîòðåñêèâàíèå ïðè äâèæåíèè îòñóòñòâóåò.

Óñòàíîâèâ òðåñê â ñóñòàâàõ ïðè äâèæåíèè ëîøàäè, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî òàêîé æå òðåñê èíîãäà íàáëþäàåòñÿ, åñëè æèâîòíîå èñïûòûâàåò ñèëüíûå áîëè, íàïðèìåð, ïðè êîëèêàõ, óùåìëåííîé ïàõîâîé ãðûæå ó æåðåáöîâ.  ýòîì ñëó÷àå ðàññëàáëÿþòñÿ ñâÿçêè ñóñòàâîâ, ïðè äâèæåíèè ñóñòàâíûå ãîëîâêè êîñòåé óäàðÿþòñÿ äðóã î äðóãà è òðåñê íå ñëóæèò ïðèçíàêîì ðåâìàòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ ñóñòàâîâ.

Âûâèõ ïëå÷åâîãî ñóñòàâà õàðàêòåðèçóåòñÿ âíåçàïíûì ïîÿâëåíèåì î÷åíü ñèëüíîé õðîìîòû. Ïðè ïàëüïàöèè ñóñòàâ îáû÷íî óòîëùåí è áîëåçíåí, ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå î÷åíü çàòðóäíåíû, òîãäà êàê ïðèâåäåíèå è îòâåäåíèå êîíå÷íîñòè ñâîáîäíû. Íàáëþäàåòñÿ íåêîòîðîå óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè.

Ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè æèâîòíîãî â ïîêîå ïðè ýòîì ðàçëè÷íî: ïðè âûâèõå íàðóæó îíà ïðèâåäåíà, âíóòðü îòâåäåíà, ïðè âûâèõå âïåðåä îòñòàâëåíà íàçàä, ïðè âûâèõå íàçàä íàïðàâëåíà âïåðåä.

Áîëåçíè ñóõîæèëüíîãî âëàãàëèùà è áóðñû (ñëèçèñòîé ñóìêè, óìåíüøàþùåé òðåíèå).

îáëàñòè ïëå÷à íàõîäèòñÿ ñóõîæèëüíîå âëàãàëèùå äâóãëàâîãî ìóñêóëà ïëå÷à è áóðñà çàîñòíîãî ìóñêóëà, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ñîîòâåòñòâåííî ìåæäó äâóãëàâûì ìóñêóëîì ïëå÷à è áëîêîâèäíûìè îòðîñòêàìè ïëå÷åâîé êîñòè, ñëèçèñòàÿ ñóìêà ðàñïîëîæåíà â òîì ìåñòå, ãäå ñóõîæèëèå çàîñòíîãî ìóñêóëà ïðîõîäèò ÷åðåç íàðóæíûé ìûøå÷íûé áóãîð. Èç èõ áîëåçíåé ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ðàíû è âîñïàëåíèÿ. Îòëè÷èòåëüíûé ïðèçíàê ðàí ñóõîæèëüíîãî âëàãàëèùà è áóðñû èñòå÷åíèå âìåñòå ñ ðàíåâûì îòäåëÿåìûì ñèíîâèàëüíîé æèäêîñòè.

Î÷åíü ÷àñòî ïîñëåäñòâèåì ðàí ÿâëÿþòñÿ áóðñèòû (îñòðûé è õðîíè÷åñêèé, àñåïòè÷åñêèé è ãíîéíûé â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà âîñïàëåíèÿ, äëèòåëüíîñòè òå÷åíèÿ áîëåçíè). Áîëåçíè ýòè ñîïðîâîæäàþòñÿ õðîìîòîé, ïðè÷åì î÷åíü áîëåçíåííî îòòÿãèâàíèå íàçàä êîíå÷íîñòè. Ïðè äâèæåíèè æèâîòíîå âîëî÷èò íîãó, íå ïîäíèìàÿ åå.  îñòðûõ ñëó÷àÿõ íà ìåñòå áóðñû îáðàçóåòñÿ îãðàíè÷åííàÿ, áîëåçíåííàÿ ãîðÿ÷àÿ ïðèïóõëîñòü. Ïðè õðîíè÷åñêîì òå÷åíèè îíà ñòàíîâèòñÿ ïëîòíîé, à èíîãäà äàæå îêîñòåíåâàåò.

Âîñïàëåíèå áóðñû äâóãëàâîãî ìóñêóëà ÷àñòî ïóòàþò ñ ìèîçèòîì ñàìîé äâóãëàâîé ìûøöû èëè æå ïðåäîñòíîãî è çàîñòíîãî ìóñêóëîâ, ïîðàæåíèÿìè ëîïàòî÷íî-ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, òðåùèíàìè ëîïàòêè è ïëå÷åâîé êîñòè. Îò âîñïàëåíèÿ äâóãëàâîãî ìóñêóëà ïëå÷à áóðñèò îòëè÷àþò ëèøü òùàòåëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè äðóãèõ àíàòîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð ïëå÷à,

Âîñïàëåíèå æå áóðñû çàîñòíîãî ìóñêóëà ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíîé õðîìîòîé, ïðè÷åì êîíå÷íîñòü âîëî÷èòñÿ è îòñòàâëÿåòñÿ íàðóæó.  îáëàñòè íàðóæíîãî ìûøå÷íîãî áóãðà ïëå÷åâîé êîñòè îáðàçóåòñÿ îãðàíè÷åííàÿ áîëåçíåííàÿ ïðèïóõëîñòü.  õðîíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ îíà áûâàåò ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè. ×òîáû îòëè÷èòü âîñïàëåíèå áóðñû çàîñòíîãî ìóñêóëà îò ïåðåëîìà íàðóæíîãî ìûøå÷íîãî áóãðà, íóæíî ïðîùóïàòü ïîäâèæíûé îáëîìîê êîñòè èëè æå îáíàðóæèòü õðóñò.

Áîëåçíè ìûøö.

ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ ìûøö õðîìîòà óñèëèâàåòñÿ ïðè äâèæåíèè ïî ìÿãêîìó ãðóíòó, êðóãó (åñëè áîëüíàÿ êîíå÷íîñòü íàõîäèòñÿ ê ïåðèôåðèè). Õðîìîòà ÷àùå âñåãî ïîÿâëÿåòñÿ âíåçàïíî. Ïðè îäíèõ ïàòîëîãèÿõ îíà âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ñèëüíåå (ðàñòÿæåíèå, ìèîçèò), ïðè äðóãèõñëàáåå (ðåâìàòè÷åñêîå âîñïàëåíèå).  ïîñëåäíåì ñëó÷àå îíà íîñèò ëåòó÷èé õàðàêòåð.

Âîñïàëåíèå ìûøö.

Õàðàêòåðíûé ïðèçíàê âîñïàëåíèÿ ìûøö, êðîìå óæå ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ, ýòî áîëü ïðè ïàññèâíûõ äâèæåíèÿõ â îïðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè, à èìåííî: áîëåçíåííîñòü ïðè ñãèáàíèè è îòâåäåíèè ïëå÷à íàçàä âûçûâàåòñÿ ïîðàæåíèåì ìûøö, ðàçãèáàþùèõ ñóñòàâ (äâóãëàâûé è ïëå÷åãîëîâíîé), à ïðè ðàçãèáàíèè áîëåçíåííîñòüþ èõ àíòàãîíèñòà (ëîêòåâîãî ìóñêóëà). Áîëü ïðè îòâåäåíèè êîíå÷íîñòè âïåðåä óêàçûâàåò íà çàáîëåâàíèå ãëàâíûì îáðàçîì íàðóæíûõ ëîïàòî÷íûõ ìûøö, ïðè îòâåäåíèè â ñòîðîíó âíóòðåííèõ ëîïàòî÷íûõ ìûøö è ìûøö, ñîåäèíÿþùèõ ëîïàòêó ñ ïëå÷îì, íàïðèìåð ãðóäèííî-ïëå÷åâîé è ãðóäèííî-ñóõîæèëüíîé. Ýòè ïðèçíàêè î÷åíü âàæíû äëÿ îòëè÷èÿ ìèîçèòîâ îò âîñïàëåíèÿ è ðàñòÿæåíèÿ ñóñòàâîâ, êîãäà èìååòñÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïðè äâèæåíèÿõ âî âñå ñòîðîíû. Òðóäíîñòè â äèàãíîñòèêå âîçíèêàþò ëèøü ïðè ïîðàæåíèè ìíîãèõ ãðóïï ìûøö îäíîâðåìåííî, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ìåñòíûå ïðîÿâëåíèÿ âîñïàëåíèÿ ïðè îñòðîì òå÷åíèè (áîëåçíåííîñòü, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû, îïóõàíèå ìûøö).  õðîíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ ýòè ïðèçíàêè îòñóòñòâóþò, à èìåþòñÿ ëèøü õàðàêòåðíàÿ õðîìîòà è ðåàêöèÿ íà ïàññèâíûå äâèæåíèÿ.

Ïðè òðàâìàòè÷åñêîì âîñïàëåíèè ìûøö íà êîæå èìåþòñÿ ñëåäû òðàâì èëè æå ïîä êîæó èçëèâàåòñÿ êðîâü (îáðàçóþòñÿ ãåìàòîìû).Ðàñòÿæåíèÿ, ðàçðûâû è ñìåùåíèÿ ìûøö î÷åíü ÷àñòî ñëåäñòâèå òðàâìû, îíè â ïîñëåäóþùåì âåäóò ê âîñïàëåíèþ ïîâðåæäåííîãî ìóñêóëà, íî íåðåäêî ìûøöû è èõ âîëîêíà ðâóòñÿ ïðè ìãíîâåííîì ñîêðàùåíèè. Ïðè ïîâåðõíîñòíîì ðàñïîëîæåíèè ðàçîðâàííûõ ìûøö íà ìåñòå ðàçðûâà ìîæíî ïðîùóïàòü óãëóáëåíèå, îáðàçîâàâøååñÿ âñëåäñòâèå ðàñõîæäåíèÿ ðàçîðâàííûõ êîíöîâ, òàê êàê ìûøöû âñåãäà íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè òîíóñà. Âñå îêðóæàþùèå òêàíè áîëåçíåííû, îïóõàþò, òåìïåðàòóðà èõ íåñêîëüêî ïîâûøàåòñÿ. Ýòè ïðèçíàêè íàáëþäàþòñÿ â îñòðûõ ñëó÷àÿõ ðàçðûâà è ñîïðîâîæäàþòñÿ âíåçàïíî âîçíèêàþùåé õðîìîòîé.  äàëüíåéøåì îíè èëè ñîâñåì èñ÷åçàþò, èëè óìåíüøàþòñÿ. Êðîìå òîãî, âñëåäñòâèå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êàêîé-ëèáî ðàçîðâàííîé ìûøöû ñîîòâåòñòâóþùèå àíòàãîíèñòû ñèëüíåå ïðîÿâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, òî åñòü ñîêðàùàþòñÿ äî âûñøåãî ïðåäåëà. Ââèäó ýòîãî êîíå÷íîñòü ïðèíèìàåò íåïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå êàê âî âðåìÿ äâèæåíèÿ, òàê è â ïîêîå.

Òàê, ïðè ðàçðûâå áîëüøîé è ìàëîé ãðóäíûõ ìûøö, ñëóæàùèõ äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ êîíå÷íîñòè ê òóëîâèùó, êîíå÷íîñòü â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè îòñòàâëåíà âáîê, Ïðè÷åì ëîêîòü âûâîðî÷åí íàðóæó. Ïðè äâèæåíèè êîíå÷íîñòü âûíîñèòñÿ íàðóæó.

Ïðè ðàçðûâå ïðåäîñòíîãî è çàîñòíîãî ìóñêóëîâ ëîøàäü òàùèò êîíå÷íîñòü çàöåïîì êîïûòà ïî çåìëå. Ïðè ðàçðûâàõ ñóõîæèëèÿ ïîäëîïàòî÷íîãî ìóñêóëà êîíå÷íîñòü â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè îòñòàâëåíà îò òóëîâèùà. Ïðè îáðåìåíåíèè æå åå ïëå÷åâîé ñóñòàâ âûñòàâëÿåòñÿ íàðóæó.

ñëó÷àå ðàçðûâà ëîêòåâîãî ìóñêóëà áîëüíàÿ êîíå÷íîñòü íå â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü òóëîâèùå, òàê êàê ïðè îáðåìåíåíèè åå âñå ñóñòàâû, íà÷èíàÿ îò ëîêòåâîãî è íèæå, ñãèáàþòñÿ, Ïðè ÷àñòè÷íûõ ðàçðûâàõ ëîêòåâîãî ìóñêóëà íàáëþäàåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå ðàçãèáàíèå ïðåäïëå÷üÿ.

Ïðè ðàçðûâå äâóãëàâîãî ìóñêóëà ïëå÷à ïîä äåéñòâèåì ñèëû òÿæåñòè è ëîêòåâûõ ìûøö ïðîèñõîäèò ïî÷òè ïîëíîå ñãèáàíèå ïëå÷åâîãî ñóñòàâà. Ïðè ÷àñòè÷íîì æå ðàçðûâå ýòîé ìûøöû ïåðåíåñåíèå êîíå÷íîñòè âïåðåä î÷åíü îãðàíè÷åíî.

Ðàçðûâû ìûøö íåîáõîäèìî îòëè÷àòü îò èõ âîñïàëåíèÿ è ðàñòÿæåíèÿ; ïàðàëè÷à ïðåäëîïàòî÷íîãî íåðâà, ÷àñòî ïóòàåìîãî ñ ðàçðûâîì ñóõîæèëèÿ çàîñòíîãî ìóñêóëà, è ïàðàëè÷à ëó÷åâîãî íåðâà, ñõîæåãî ñ ðàçðûâîì ëîêòåâîãî ìóñêóëà.

ïåðâîì ñëó÷àå ãëàâíûì êðèòåðèåì ñëóæèò íàëè÷èå óãëóáëåíèÿ íà ìåñòå ðàñõîæäåíèÿ ðàçîðâàííûõ ìûøå÷íûõ ïó÷êîâ. Ïðè ïàðàëè÷å ïðåäëîïàòî÷íîãî íåðâà, ðàçâåòâëÿþùåãîñÿ â ïðåäîñòíîì, çàîñòíîì è äåëüòîâèäíîì ìóñêóëàõ, îáðåìåíåíèå áîëüíîé êîíå÷íîñòè âëå÷åò îòêëîíåíèå îáëàñòè ëîïàòêè íàðóæó. Îòëè÷èå ìåæäó ýòîé ïàòîëîãèåé è ðàçðûâîì çàîñòíîãî ìóñêóëà çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè óãëóáëåíèÿ â òîëùå ìûøöû, ïðèçíàêîâ âîñïàëåíèÿ ìûøö è áûñòðî íàñòóïàþùåé àòðîôèè. Òî÷íî òàêèå æå ïðèçíàêè ïîçâîëÿþò îòëè÷èòü ðàçðûâ ëîêòåâîãî ìóñêóëà îò ïàðàëè÷à ëó÷åâîãî íåðâà.

×òî æå êàñàåòñÿ ñìåùåíèÿ äâóãëàâîãî ìóñêóëà ïëå÷à, òî ïðèçíàêè åãî äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ñõîäíû ñ êàðòèíîé ðàçðûâà ýòîé æå ìûøöû. Äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ôàêò ñìåùåíèÿ ìûøöû è èñêëþ÷èòü ðàçðûâ ìûøöû.

Ðåæå âñòðå÷àåòñÿ ñìåùåíèå ñóõîæèëèÿ ýàîñòíîãî ìóñêóëà. Êîíå÷íîñòü ïðè ýòîì âûñòàâëÿåòñÿ íàðóæó è íàçàä. Çäåñü òàêæå ñàìîå ãëàâíîå óñòàíîâèòü íåíîðìàëüíîå ïîëîæåíèå ñóõîæèëèÿ ìûøöû.

Ê ãðóïïå áîëåçíåé ìûøö îòíîñèòñÿ è èõ ðåâìàòè÷åñêîå âîñïàëåíèå. Åãî î÷åíü òðóäíî îòëè÷èòü îò òàêîãî æå âîñïàëåíèÿ ñóñòàâîâ. Îòëè÷èòåëüíûé ïðèçíàê ïðè ýòîì ïåðåõîä áîëåçíè ñ îäíîé êîíå÷íîñòè íà äðóãóþ, à òàêæå áîëåçíåííîå ðàçëèòîå îïóõàíèå ïîðàæåííîé ìûøöû. Ýòîò âèä âîñïàëåíèÿ ìûøö íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ ðàñòÿæåíèåì ïëå÷à, ñæàòîñòüþ êîïûòà è ðåâìàòè÷åñêèì âîñïàëåíèåì êîïûò.  ñëó÷àå ðàñòÿæåíèÿ õðîìîòà ïðè äâèæåíèè óâåëè÷èâàåòñÿ, òîãäà êàê ïðè ðåâìàòè÷åñêîì âîñïàëåíèè ìûøö îíà óìåíüøàåòñÿ. Äëÿ ðåâìàòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ ìûøö õàðàêòåðíû óêîðî÷åíèå è çàìåäëåíèå øàãà, ïðè÷åì êîíå÷íîñòè íàïðÿæåíû è ìàëîïîäâèæíû â ñóñòàâàõ. Ïðè ðåâìàòè÷åñêîì æå âîñïàëåíèè êîïûò ïîõîäêà îòëè÷àåòñÿ êîðîòêèìè áûñòðûìè øàãàìè, ïðè÷åì ìîìåíò îïèðàíèÿ î çåìëþ óêîðî÷åí.

Ñõîäíûå ïðèçíàêè (õðîìîòà, êîðîòêèé è çàìåäëåííûé øàã, íàïðÿæåííîñòü äâèæåíèé) èíîãäà îáíàðóæèâàþòñÿ ïðè ÷ðåçìåðíîì óòîìëåíèè ìûøö. Îäíàêî îíè áûñòðî ïðîõîäÿò ïîñëå îòäûõà, ÷åãî íå áûâàåò ïðè ðåâìàòè÷åñêîì âîñïàëåíèè ìûøö.

Áîëåçíè íåðâîâ.

Èç íèõ íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò çàáîëåâàíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïîâûøåíèåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè íåðâîâ (íåâðàëãèÿ ïëå÷à) è óìåíüøåíèåì åå (ïàðàëè÷). Íàèáîëåå ÷àñòû ïàðàëè÷è ïëå÷åâîãî ñïëåòåíèÿ, ïðåäëîïàòî÷íîãî è ëó÷åâîãî íåðâîâ.

Íåâðàëãèÿ ïëå÷à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîñïàëåíèå ïîäêðûëüöîâîãî íåðâà, à èíîãäà è äðóãèõ íåðâîâ ïëå÷à. Êðîìå ñèëüíîé õðîìîòû, â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ êîíå÷íîñòè, à èìåííî: íà íèæíåì êîíöå âåðõíåé òðåòè ëîïàòêè, íåñêîëüêî âïåðåäè ëîïàòî÷íîé îñòè; íèæíåì êîíö