Отведение в коленном суставе

Запрос «Колено» перенаправляет сюда; см. также другие значения.

Коле́нный сустав, коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

Анатомия[править | править код]

В передней части сустава расположен надколенник (коленная чашечка). Надколенник и четырёхглавая мышца бедра соединены сухожилием, продолжением которого является связка надколенника. В связочный аппарат входят:

- боковые (малоберцовая и большеберцовая коллатеральные)

- задние (подколенная, дугообразная, связка надколенника, медиальная и латеральная поддерживающие)

- внутрисуставные (крестообразные, поперечная связка колена (между менисками)

Крестообразные связки

находятся в полости коленного сустава. К разрывам их приводят запредельные движения в коленном суставе.

- Передняя крестообразная связка (лат. lig. cruciatum anterius) начинается от задневерхней части внутренней поверхности наружного мыщелка (костного выступа) бедренной кости, пересекает полость коленного сустава и прикрепляется к передней части передней межмыщелковой ямки большеберцовой кости также в полости сустава. Эта связка стабилизирует коленный сустав и не даёт голени чрезмерно смещаться вперёд, а также удерживает наружный мыщелок большеберцовой кости.

- Задняя крестообразная связка коленного сустава (лат. lig. cruciatum posterius) начинается от передневерхней части боковой поверхности внутреннего мыщелка бедра, пересекает коленный сустав и прикрепляется к задней межмыщелковой ямке большеберцовой кости. Она стабилизирует коленный сустав, и удерживает голень от смещения назад.

Суставные поверхности костей покрыты хрящом. Между сочленяющимися поверхностями бедренной и большеберцовой костей имеются внутренний и наружный мениски, представляющие собой серповидные (формы полулуний) хрящи. Коленный сустав имеет несколько синовиальных сумок:

- наднадколенниковая

- глубокая поднадколенниковая

- подсухожильная портняжной мышцы

- подкожная преднадколенниковая

- подколенное углубление

Их число и размеры индивидуально варьируют. Находятся преимущественно между, под, около сухожилий. Синовиальная мембрана образует несколько складок, содержащие жировую ткань.

Является сложным (несколько суставных поверхностей), комплексным (содержит мениски). По форме является мыщелковым.

У человека коленное сочленение допускает движения сгибания и разгибания (фронтальная ось) — общий объём движений 151 градусов, а при согнутом положении (вследствие расслабления коллатеральных связок) — и вращение вокруг оси. Общий объём вращений составляет 15 градусов, пассивное вращение — 35 градусов. Связки играют роль ограничения движений сустава.

Травмы[править | править код]

Колено является наиболее частым местом спортивных травм (таких, например, как разрыв мениска или связки).

Травмы крестообразных связок[править | править код]

Разрыв передней крестообразной связки может произойти при действии силы, направленной вперед, на заднюю поверхность коленного сустава при согнутой и повернутой внутрь голени. Часто встречается не изолированный разрыв крестообразной связки, а так называемая «несчастная триада» или триада Турнера. Это разрыв передней крестообразной связки, разрыв внутренней (коллатеральной большеберцовой) боковой связки и разрыв внутреннего (медиального) мениска.

Разрывы крестообразных связок могут сопровождаться отрывными переломами костных пластинок в местах прикрепления связок или переломом межмыщелкового возвышения, что значительно затрудняет последующее лечение. Очень часто разрывы крестообразных связок происходят у спортсменов во время игры в футбол, при занятиях горнолыжным спортом, у борцов. Задняя крестообразная связка разрывается при резком разгибании голени в коленном суставе или при прямом ударе по передней поверхности голени, когда она согнута в коленном суставе.

Разрывы связок часто бывают сочетанными. Наиболее тяжёлым повреждением считается разрывы обеих крестообразных, обеих боковых и капсулы сустава. Это приводит к разболтанности коленного сустава и к утрате возможности ходьбы этой ногой. При разрыве крестообразных связок возникает резкая боль. Происходит кровотечение в сустав (гемартроз). Сустав увеличивается в размерах. Выявляется симптом «баллотирования» надколенника. Однако для некоторых пациентов сам момент травмы может пройти незамеченным. Позже появляется ощущение неустойчивости, разболтанности в коленном суставе.

Основным симптомом разрыва крестообразных связок считается симптом «выдвижного ящика». При помощи специальных приёмов врач смещает голень пациента вперед или назад. При разрыве передней крестообразной связки голень избыточно смещается вперёд — симптом «переднего выдвижного ящика», а при разрыве задней крестообразной связки голень легко смещается назад — симптом «заднего выдвижного ящика».

При застарелых разрывах связок симптом «выдвижного ящика» может стать нечётким вследствие развития вокруг места разрыва жировой клетчатки, которая отчасти стабилизирует коленный сустав. Диагноз уточняют при рентгенологическом исследовании. Иногда приходится прибегать к введению контраста в полость коленного сустава или к компьютерной или магнито-резонансной томографии. При необходимости проводят артроскопию: вводят зонд в полость сустава и осматривают сустав изнутри. В качестве первой помощи необходимо обезболить место повреждения, обездвижить коленный сустав с помощью шины и доставить пострадавшего в травмпункт.

Лечение разрыва крестообразных связок коленного сустава[править | править код]

Производится пункция коленного сустава для удаления крови из полости сустава. Удалив кровь, в сустав вводят раствор новокаина. После этого, предварительно убедившись, что движения в коленном суставе сохранены и разрыва менисков сустава нет, на ногу накладывают гипсовую повязку. Нога при этом несколько согнута в коленном суставе.

Длительность иммобилизации до одного месяца. Затем гипс снимают и назначают лечебную физкультуру, массаж и физиотерапевтическое лечение. Обычно сразу после травмы хирургическое восстановление целостности крестообразных связок не производят, так как возможны осложнения в виде контрактур коленного сустава. Однако, если произошёл отрывной перелом костного фрагмента и имеется его смещение, проводится срочное оперативное вмешательство. Костный фрагмент фиксируют к кости.

Показанием к отсроченной реконструкции связок служит разболтанность сустава, нарушение функции ходьбы. Проводится она через 5-6 недель после травмы. Связки не сшивают, это бесперспективно. Выполняется пластическая реконструкция. Для этого берут трансплантат из связки надколенника. Иногда прибегают к эндопротезированию связок с помощью искусственных материалов.

Однако срок службы искусственных связок ограничен. Операция может быть выполнена открытым способом, через широкий разрез и вскрытие полости сустава, полуоткрытым — через минимальный разрез или эндоскопическим способом. Эндоскопический способ пластики крестообразных связок является наименее травматичным. Движения в суставе начинают уже через несколько дней после операции, но большие нагрузки на сустав не рекомендуются в течение года.

Методика исследования[править | править код]

Применяются физикальные методы исследования: осмотр, пальпация, а также сбор анамнеза. Из инструментальных методов для визуализации изменений анатомических структур сустава большое распространение получило МР-исследование. Для оценки целостности и структуры костей, формирующих сустав, предпочтение отдаётся рентгенографии и компьютерной томографии.

В настоящее время для диагностики применяют также артроскопию.

Рентгенологическое исследование коленных суставов[править | править код]

Самым доступным, одним из информативных и распространённых исследований является рентгенологическое исследование.

Стандартные проекции, применяемые при рентгенографии коленного сустава – прямая (передне-задняя) и боковая. По мере необходимости их дополняют правой или левой косой, а также аксиальной проекциями. Основным правилом при рентгенологическом исследовании коленного сустава является полипозиционность[2][3].

Эффективность рентгенодиагностики повреждений коленного сустава напрямик зависит от качества рентгенограмм, критериями которого являются:

в прямой проекции: симметричность аксиальных сторон обоих мыщелков бедренной кости;

расположение межмыщелковых возвышений по центру межмыщелковой ямки; частичная маскировка головки малоберцовой кости метаэпифизом большеберцовой кости (примерно на 1/3 своего поперечного размера); наложение контуров надколенника на центральную область метаэпифиза бедренной кости.

в боковой проекции: возможность просмотра надколенно-бедренного сустава и бугристости большеберцовой кости.

На рентгенограммах между суставными поверхностями костей видна так называемая рентгеновская суставная щель. Рентгеновской она называется потому, что, будучи заполненной хрящом и прослойкой синовиальной жидкости, которые не дают изображения на рентгенограммах, она имеет вид более прозрачной полосы между суставными поверхностями.

Снимок, выполненный в положении максимального разгибания колена, является стандартным для передне-задней проекции. Он позволяет исследовать переднюю часть суставной щели. Прямой снимок коленного сустава может производиться как в положении лёжа, так и стоя. Когда суставная патология имеет механическую природу и предполагается повреждение связочного аппарата – предпочтительно производить рентгенографию стоя, как при нагрузке, так и в расслабленном состоянии, для исследования суставной щели и оси сустава.

Рентгенологическое исследование коленного сустава в прямой проекции обязательно дополняется боковым снимком. При боковой рентгенографии центральный луч проходит по суставной щели с уклоном на 10° в каудо-краниальном направлении. При этом края мыщелков бедренной кости накладываются друг на друга и их суставные поверхности смещаются в своей задней нижней части. Это позволяет хорошо различать их контуры и оценить состояние бедренно-надколенникового сочленения.

Боковой снимок коленного сустава производится либо в положении пациента лёжа на боку, в условиях полной расслабленности сустава, либо стоя, без нагрузки на исследуемый сустав. Лёгкое сгибание колена, равное 30° или 15°, позволяет определить состояние бедренно-надколенникового сочленения. Сгибание предназначено для визуализации надколенника в момент его внедрения в межмыщелковое пространство (трохлею).

Для выявления нестабильности надколенника снимок коленного сустава производится в момент сокращения четырёхглавой мышцы бедра. С помощью такого приёма возможна косвенная оценка состояния связочного аппарата и высоты стояния надколенника.

При подозрении на повреждение крестовидных связок дополнительно производится боковая рентгенограмма в условиях физиологической нагрузки. Для этого больного просят перенести вес тела на повреждённую конечность. При повреждениях крестообразных связок происходит смещение концов костей, составляющих коленный сустав, относительно друг друга в зависимости от повреждённой структуры. Так, смещение суставного конца бедренной кости относительно большеберцовой кости вперёд, более чем на 5 мм, говорит о разрыве задней крестообразной связки, тогда как при смещении назад следует предполагать разрыв передней крестообразной связки.

Так же существует укладка по Шпаченко Александру Борисовичу (аксиальная проекция). Применяется для получения снимков с возможностью просмотра надколенно-бедренного сустава и бугристости большеберцовой кости.

Этот тип укладки отличаться множеством способов размещения исследуемого сустава. Возможна корректировка как по углу сгиба коленного сустава так и по горизонтальном/вертикальном перемещении исследуемого сустава, что помогает добиться максимально качественного результата снимка. Больного садят на стул рядом с аппаратом немного выдвигая вперёд ногу которую нужно исследовать, вторую же ногу отводят в сторону противоположную первой. Так же можно поставить ногу на подставку для регулировки по вертикали. Кассету больной держит обеими руками максимально параллельно трубке аппарата, и как можно ближе к коленному суставу. Режим ставят такой же как и при боковой проекции.

Изображения[править | править код]

МРТ коленного сустава.

МРТ коленного сустава.

Рентгенограмма коленного сустава в боковой проекции.

Крестообразные связки.

Передний и латеральный вид колена.

Литература[править | править код]

- Колено, коленное сочленение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Foundational Model of Anatomy

- ↑ Кишковский А.Н., Тютин Л.А., Есиновская Г.Н. Укладки для рентгенографии коленного сустава. В кн.“Атлас укладок при рентгенологических исследованиях”. Медицина, Ленинград 1987 стр. 379 – 486.

- ↑ Лагунова И.Г. Рентгенанатомия скелета. Медицина, Москва, 1981, стр. 320 – 335.

Ссылки[править | править код]

- 3D-анимация: костно-связочный аппарат колена на YouTube

- 3D-анимация: артерии коленного сустава на YouTube

- Сайт о заболеваниях коленных суставов

Источник

Верхняя конечность

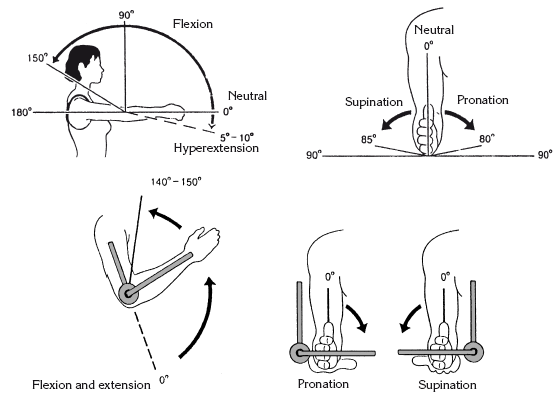

Исходным положением надо считать то положение, в котором сустав устанавливается при свободном вертикальном положении туловища и конечности.

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Исходное положение – положение руки, свободно свисающей вдоль туловища. Возможные движения: отведение, сгибание вперед, разгибание назад, ротация кнаружи и внутрь.

Отведение в плечевом суставе частично производится вместе с лопаткой. В здоровом плечевом суставе отведение возможно до 90° (без участия лопатки – Чаклин), и до угла 180° – с лопаткой. Угломер приставляется к суставу сзади во фронтальной плоскости, шарнир должен совпасть с головкой плечевой кости, одна из бранш устанавливается вдоль туловища параллельно позвоночному столбу, другая – по оси плеча. Чтобы не было отклонения туловища в противоположную сторону, рекомендуется одновременно с больной отводить и здоровую руку.

Сгибание (поднимание руки вперед) в плечевом суставе происходит в сагиттальной плоскости, в этой же плоскости устанавливается угломер к наружной поверхности плеча, одна бранша идет отвесно, параллельно туловищу, чтобы больной не отбрасывал туловище назад. Сгибание в неизмененном суставе возможно на 20—30° (Герасимова, Гусева) и с участием лопатки на 180°. Чаклин указывает, что сгибание возможно на 90°. По Марксу – 70°.

Разгибание происходит также в сагитальной плоскости. Винт угломера устанавливается на середине головки плечевой кости. Разгибание возможно до угла 45° (по Марксу 37°), оно зависит от эластичности, и тренированности связочного аппарата сустава и мышц. Поэтому нужно измерять разгибание в больном и здоровом суставах.

Ротацию плеча измеряют у больного в лежачем положении. Рука согнута в локтевом суставе под прямым углом. Угломер прикладывается, к предплечью так, что винт его находится на уровне локтевого отростка, бранши угломера идут посередине предплечья, находящегося .в среднефизиологическом положении (среднее между супинацией и пронацией). При ротации плеча кнутри или кнаружи одна бранша угломера следует за движением предплечья, вторая остаётся в сагитальной плоскости. В здоровом плечевом суставе ротация кнаружи возможна на 80°, кнутри – около 90° (сравнить с ротацией другого плеча). По Марксу внутренняя ротация 60°, наружная ротация 36°.

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

Возможны: супинация, пронация, сгибание и разгибание.

При измерении сгибания и разгибания в локтевом суставе предплечье находится в среднем положении между супинацией и пронацией. Угломер прикладывается к наружной поверхности руки, винт на уровне наружного мыщелка плеча. Одна бранша идет по середине плеча, другая к третьему пальцу кисти. В здоровом локтевом суставе сгибание возможно до угла около 40°, разгибание до 180° (по Марксу разгибание/сгибание 10°/0°/150°). Для сравнения измеряют объем движений в другом суставе. Если, например, сгибание в правом локтевом суставе ограничено до 90°, а разгибание до 160°, отмечают: сгибательная контрактура правого локтевого сустава, амплитуда движений 160-90°.

Супинация и пронация происходит благодаря вращению головки лучевой кости вокруг продольной оси кости и перемещению нижнего конца луча вокруг нижнего конца локтевой кости. С нижним концом луча связана кисть, последняя также меняет свое положение (супинация – кисть ладонью вверх, пронация – ладонью вниз). Исходное положение: плечо опущено, локоть под прямым углом и прижат к туловищу. Предплечье находится в горизонтальной плоскости, предплечье и кисть в положении среднем между супинацией и пронацией. Угломер во фронтальной плоскости перед кистью. Винт угломера на уровне вытянутого третьего пальца. Обе бранши сдвинуты, находятся в вертикальном положении. Одна бранша остается в исходном положении, другая следует за кистью. В здоровом локтевом суставе супинация возможна до 90° (по Марксу в лучелоктевом суставе пронация/супинация 80°-90°/0°/80°-90°).

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

Возможны: сгибание, разгибание, отведение и приведение. Исходное положение – кисть ладонью повернута вниз, имеет одну ось с предплечьем. Угломер располагается сбоку. Со стороны пятого пальца, винт на уровне суставной щели лучезапястного сустава. Одна бранша идет вдоль локтевой стороны предплечья, вторая – вдоль пятой пястной кости.

Угол разгибания индивидуально различен и равен 110°.

Сгибание в здоровом лучезапястном суставе возможно до 130° (по Марксу от нулевого положения сгибание/разгибание 80°/0°/70°).

При определении отведения и приведения в лучезапястном суставе исходное положение: предплечье и кисть по одной оси в положении супинации. Угломер прикладывается к ладонной поверхности руки, винт на линии лучезапястного сустава. Одна бранша идет вдоль предплечья, другая вдоль третьей пястной кости. Стрелка угломера на 180°.

Отведение (движение в сторону большого пальца) в здоровом суставе возможно до 160°, приведение (движение в сторону мизинца) возможно до угла 135° (по Марксу, по нейтральному положению – радиальное/ ульнарное отведение 20°/0°/30°).

ПЯСТНОФАЛАНГОВЫЕ И МЕЖФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ

Возможно: сгибание и разгибание.

Исходное положение: пястная кость и основная фаланга пальца расположены по одной оси. Угломер приставляется к наружной (движение в 5 и 4-ом пальцах) или внутренней (движение 1, 2, 3 пальцев) стороне кисти. Сгибание в пястно-фаланговом суставе II, III, IV, V пальца возможно до 80°, разгибание до 0°.

Пястно-фаланговый сустав большого пальца имеет иной объем движений: сгибание до 45°, разгибание до 15°.

В межфаланговых суставах возможно сгибание и разгибание. Угломер приставляется к пальцу сбоку, бранши идут вдоль фаланг пальцев. Сгибание возможно до 90°, разгибание до угла 0°.

При ограничении сгибания, когда концы пальцев не доходят до ладони, следует измерять расстояние (в см) до конца пальцев или ногтевой фаланги от середины ладони при максимально возможном сгибании.

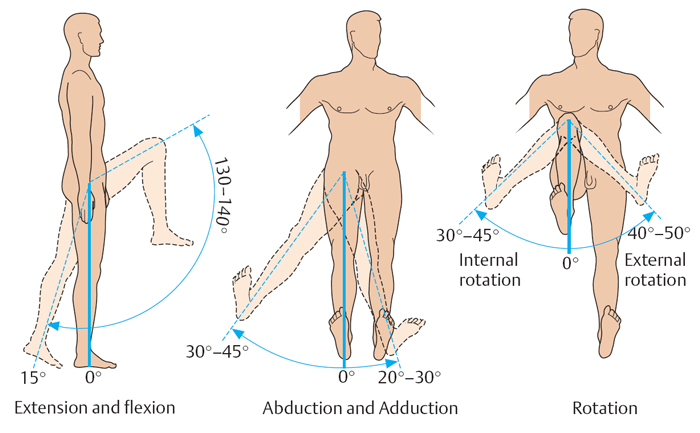

Нижняя конечность

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

Исходными положениями могут быть: положение лежа на спине, либо на боку с вытянутыми ногами.

Возможно: отведение, приведение, сгибание, разгибание, ротация внутрь и кнаружи.

При измерении отведения и приведения исходное положение на спине, винт угломера на уровне середины паховой складки, одна бранша идет по середине бедра, другая — по передней поверхности туловища параллельно средней линии.

Отмечается угол, образующийся между бедром при отведении и длинником туловища. В здоровом суставе этот угол составляет 130°. Приведение возможно до угла 160—150°. При резком ограничении движения помощник должен фиксировать таз больного. По нейтральному (0) положению (по Марксу) отведение/приведение 50°/0°/40°.

Сгибание в тазобедренном суставе можно измерять в положении на спине или на здоровом боку. Угломер приставляется к наружной поверхности сустава, винт на уровне большого вертела. Одна бранша идет на наружной поверхности бедра, другая на боковой поверхности туловища. Угол сгибания у здоровых людей различен (мускулатура, подкожная жировая клетчатка), поэтому для сравнения измеряется угол сгибания и в другой ноге. Возможно сгибание до 60°. Если больной может разогнуть ногу до 160° обозначаем: сгибательная контрактура бедра 160°, а если сгибание возможно до 120°, отмечают: сгибательная контрактура бедра 120°, амплитуда движений от 120° до 160°.

Разгибание в тазобедренном суставе определяется при положении больного на животе или здоровом боку. Угломер с наружной поверхности бедра и туловища. Разгибание различно у каждого человека и зависит от эластичности связок сустава. Угол между бедром и туловищем может быть 165°, чтобы измерение было правильным, надо следить, чтобы таз не наклонялся ни вперед, ни назад, для чего здоровая нога должна быть прямой или помощник фиксирует таз. По Марксу разгибание/сгибание 10°/0°/130°.

Ротация определяется в положении больного на спине, с вытянутыми ногами. Надколенники обращены кверху. Подошвы стоп находятся под углом 90° к голени. Угломер приставляется к середине стопы, бранши сомкнуты, идут ко второму пальцу, винт угломера на середине пятки. (Возможно определение ротационных движений при согнутой конечности в тазобедренном и коленном суставах под углом 90°, бранши угломера расположены по оси голени.) При ротации внутрь или кнаружи вся нога поворачивается внутрь или кнаружи, при этом одна бранша следует за движением стопы, другая остается на месте. Ротация кнаружи на 60°, внутрь 45° (зависит от эластичности и тренированности связочного аппарата). По Марксу ротация наружная/внутренняя 50°/0°/50°.

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Возможны: сгибание и разгибание.

При измерении сгибания больной может лежать на спине, на боку или на животе, в зависимости от того, работоспособность каких групп мышц мы проверяем. Угломер прикладывается с наружной поверхности ноги, винт на уровне суставной щели коленного сустава. Сгибание в здоровом коленном суставе возможно до 45°, разгибание до 180° (зависит от развития мышц и подкожного жирового слоя).По Марксу разгибание/сгибание 5°/0°/140°. Если сгибание возможно до 60°, а разгибание до 155°, то следует отметить: сгибательная контрактура коленного сустава 155°, амплитуда его движений от 155° до 60°, в здоровом коленном суставе амплитуда движений от 180° до 45°.

Отведение и приведение в коленном суставе становится возможным при некоторых заболеваниях или после травмы в результате повреждения связочного аппарата.

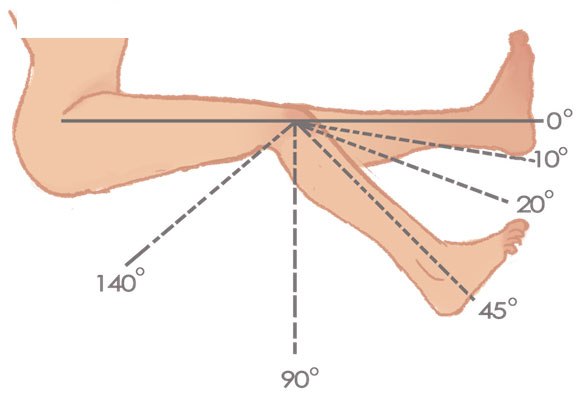

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Возможно: сгибание, разгибание, супинация и пронация.

Сгибание и разгибание производятся в надтаранном суставе. Угломер приставляется к внутренней стороне голеностопного сустава, винт на уровне внутренней лодыжки, одна бранша идет по середине голени, другая к плюснефаланговому суставу большого пальца. При среднем положении между сгибанием и разгибанием (человек стоит, опираясь на всю подошву) плоскость подошвы находится под 90° по отношению к голени. При этом положении между первой плюсневой костью и голенью образуется тупой угол. Измеряем этот угол и отмечаем, что среднее положение между сгибанием и разгибанием, например 115°.

При сгибании (движении в сторону подошвы) угол этот увеличивается и может достигнуть 170°.

При разгибании (движение в тыльную сторону) угол уменьшается и может быть до 70°.

По Марксу тыльное сгибание/подошвенное сгибание 20°-30°/0°/40°-50°.

Пример. Стопа находится под углом 140°, разгибание возможно до 125°. Отмечаем: сгибательная контрактура голеностопного сустава, амплитуда движений от 140 до 125°. Чтобы выяснить насколько ограничены движения в больном суставе, необходимо их же измерять и в здоровом.

Супинация и пронация совершаются в подтаранном суставе стопы.

При супинации стопы пяточная кость и вся подошва становятся в наклонное положение к плоскости опоры. Внутренний край стопы поднимается и наступание производится только на наружный ее край. Для измерения супинации исследуемый становится на край стола или стула. Если больной стоять не может, то при лежащем положении больного под подошву подставляется дощечка в положении, перпендикулярном длиннику голени. Угломер находится во фронтальной плоскости перед стопой, винт угломера – на уровне I пальца, обе бранши идут параллельно плоскости опоры. Стрелка угломера на 0. При измерении супинации одна бранша угломера остается в исходном положении, вторая – проецируется на плоскость подошвы. Здоровый человек может супинировать подошву на угол около 50°.

Пронация – поднимание наружного края стопы. Больной наступает только на внутренний край стопы. Угломер устанавливается во фронтальной плоскости, винт угломера на уровне I пальца. При измерении одна бранша остается в исходном положении, вторая – проецируется на плоскость подошвы, находящейся в наклонном положении. У здоровых людей пронация в голеностопном суставе возможна на угол около 25°.

Источник