Научные исследования коленного сустава

Библиографическое описание:

Слесаренко, Д. Ю. Характеристика строения коленного сустава / Д. Ю. Слесаренко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 40 (278). — С. 176-179. — URL: https://moluch.ru/archive/278/62614/ (дата обращения: 27.06.2020).

Хорошая подвижность коленного сустава необходима для стояния, ходьбы и бега. Для понимания возможных проблем с коленом нужно знать строение коленного сустава и каким образом его составляющие работают совместно, обеспечивая нормальную функцию.

Ключевые слова: сустав, связка, коленный сустав, надколенник, мениск, мыщелок.

Сустав — это подвижное соединение костей скелета, разделенных щелью, покрытых синовиальной оболочкой и суставной сумкой и обеспечивающее скольжение суставных поверхностей относительно друг друга. Это движение совершается с помощью соответствующих мышц.

Коленный сустав — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. Является сложным, так как имеет несколько суставных поверхностей и считается комплексным — содержит мениски. Относится к двухосному мыщелковому суставу.

Мыщелковый сустав — это переходный тип сустава от блоковидного к эллиптическому.

Рис. 1. Схема мыщелкового сустава

Комплексный сустав — сустав, который содержит внутрисуставной хрящ (мениск либо диск), разделяющий сустав на две камеры, например коленный сустав.

В различных суставах, в зависимости от строения сочленяющихся поверхностей, движения могут совершаться вокруг различных осей. В биомеханике суставов выделяют следующие оси вращения: фронтальную, сагиттальную и продольную. В коленном суставе движения возможны вокруг поперечной и продольной оси, а одновременно по двум осям только при согнутом колене.

Важные структуры коленного сустава можно разделить на семь категорий: кости, суставы, связки, сухожилия, мышцы, нервы и кровеносные сосуды.

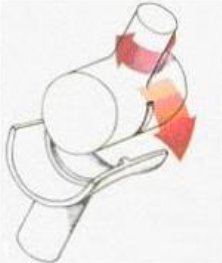

Рис. 2. Обобщенный план строения коленного сустава

Коленный сустав — место соединения бедренной и большеберцовой костей. Этот сустав синовиальный. В синовиальных суставах есть: суставные капсула и синовиальная жидкость внутри сустава, обеспечивающая его смазку. Коленный сустав образуется сверху дистальной части бедренной кости и верхней части большеберцовой кости. На конце бедренной кости находятся два округлых мыщелка, расположенных на относительно плоских мыщелках большеберцовой кости. Снаружи, дальше от центральной линии (вертикальной оси), находится плоский латеральный мыщелок большеберцовой кости. С внутренней стороны располагается плоский медиальный мыщелок большеберцовой кости. Надколенник располагается в специальном отделении между мыщелками бедра под названием надколенниковая поверхность бедренной кости. Меньшая из костей голени — малоберцовая кость — образует с большеберцовой костью небольшой сустав за пределами коленного сустава. В месте контакта кости на их поверхности есть суставной хрящ. Он относительно толстый и упругой консистенции. Суставный хрящ делает возможным скольжение суставных поверхностей без сопутствующих повреждений. Функции суставного хряща — обеспечение чрезвычайно гладкой поверхности для облегчения движения. В суставах хрящ находится на подвижных друг относительно друга поверхностях. В коленном суставе хрящом покрыты дистальная часть бедренной кости, вверх большеберцовой кости и задняя часть надколенника.

Связки — плотное соединительнотканное образование, соединяющие кости между собой. Коленный сустав имеет внутрисуставные и внесуставные связки. К внутрисуставным относятся: передняя и задняя крестообразная, поперечная связка колена. К внесуставным относятся: большеберцовая коллатеральная, малоберцовая коллатеральная, связка надколенника, косая подколенная связка, дугообразная подколенная. Связки играют роль ограничения движений сустава. Две важные связки располагаются с наружных сторон коленного сустава. Внутренняя боковая медиальная коллатеральная связка и наружная боковая латеральная коллатеральная связка. Другие две важные связки расположены внутри сустава между бедренной и большеберцовой кости. Передняя крестообразная связка спереди и задняя крестообразная связка сзади. Наружные и внутренние боковые связки предотвращают чрезмерное движения колена из стороны в сторону. Передняя крестообразная связка и задняя крестообразная связка стабилизируют колено в переднем и заднем направлении. Передняя крестообразная связка не дает колену соскальзывать слишком далеко вперёд, задняя крестообразная связка предотвращает соскальзывание назад. При совместной работе передней крестообразной связки и задний крестообразной связки контролируется движение вперёд и назад. Связки колена — элемент, обеспечивающий стабильность сустава. Между бедренной и большеберцовой костями есть два важных связующих образования — мениски.

Мениски дополняют суставой хрящ в колене и выполняют важные функции. Первая — распределяет нагрузку в суставе по большой площади, вторая — помогает связкам обеспечивать стабильность колена.

Если представить коленный сустав в виде шара, лежащего на плоской поверхности, то шар — мыщелок бедра,а плоская поверхность — мыщелок большеберцовой кости. Мениск позволяет шару оставаться на плоской поверхности. Без мениска в любой момент времени одна из точек поверхности бедренной кости контактировала бы с другой точкой на поверхности большеберцовой кости. Наличие мениска позволяет распределить давление по всей поверхности. Подобное распределения давления необходимо для предотвращения чрезмерных нагрузок на суставной хрящ. Без мениска чрезмерная нагрузка на суставной хрящ может привести к его дегенерации. Благодаря клиновидной форме менисков, утолщенных с внешнего края, обеспечивается стабильность выпуклых мыщелков бедренной кости на относительно плоской поверхности большеберцовой кости.

Совместно связки и мениски обеспечивают стабильность коленного сустава. Без крепких связок и менисков коленный сустав был бы слишком подвижным. В отличие от других суставов, в коленном нет костных стабилизаторов. Сухожилия похожи на связки, но они соединяют мышцы с костями. Сухожилия четырехглавой мышцы соединяют большую четырехглавую мышцу с верхней частью надколенника. Это сухожилие проходит через надколенник и продолжается до его соединения с большеберцовой костью. Соединение надколенника и большеберцовой кости называется связкой надколенника. Мышцы задней поверхности бедра прикрепляются сухожилиями в разных местах вокруг коленного сустава и помогают связкам стабилизировать сустав.

Механизм, разгибающий коленный сустав состоит из надколенника, связки надколенника, сухожилия четырехглавой мышцы и четырёхглавой мышцы. При сокращении все четыре головки четырехглавой мышцы выпрямляют коленный сустав — например, при вставании из положения приседания. Надколенник соответствует по форме надколенной ямке бедра и скользит в ней, увеличивая силу, которую производит четырехглавая мышца при выпрямлении коленного сустава. При сокращении крупных мышц задней поверхности бедра происходит сгибание коленного сустава.

Наиболее важные нервы, проходящие сзади от коленного сустава — большеберцовый и общий малоберцовый. Эти нервы отвечают за контроль ощущений и сокращение мышц в голени и стопе. Большеберцовый и общий малоберцовый нервы образуются при разветвлении седалищного нерва непосредственно над коленным суставом. Большеберцовый нерв идет вдоль задней поверхности голени, общий малоберцовый нерв спускается по наружной передней поверхности голени на стопу.

Оба нерва могут повреждаться при травмах колена.

Основные кровеносные сосуды проходят рядом с большеберцовым нервом в задней части коленного сустава. Подколенная артерия и вена — наибольшие сосуды, питающие голень и стопу. При повреждении подколенной артерии, не позволяющее её восстановление, велика вероятность отмирания голени и стопы. По подколенной артерии кровь идёт к голени и стопе, а по подколенной вене кровь возвращается от стопы и голени к сердцу.

Заключение:

У коленного сустава весьма нестабильное строение, при этом он вынужден выдерживать нагрузку практически всей массы тела,особенно значительны при ходьбе или беге. Поэтому, проблемы с коленными суставами широко распространены среди людей всех возрастов. Знания основных частей, из которых состоит коленный сустав, позволяет лучше понять что произойдет в случае проблем с коленом.

Литература:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A1 %D1 %83 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %B2 // Википедия (дата обращения: 24.09.2019).

- https://howlingpixel.com/i-ru/ %D0 %A1 %D1 %83 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %B2 // (дата обращения: 24.09.2019).

- Резанова Е. А., Антонова И. П., Резанов А. А. Биология человека. — М.: Издат-Школа, 1998. — 208 с.

Основные термины (генерируются автоматически): коленный сустав, большеберцовая кость, бедренная кость, четырехглавая мышца, сустав, связка, суставной хрящ, плоская поверхность, передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Чмутов А.М.

1

1 НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД»

Целью исследования является обоснование алгоритмов диагностики и лечения больных с передней нестабильностью коленного сустава. В исследовании принимали участие 133 пациента мужского и 73 – женского пола, средним возрастом 37 ± 12,1 года. Всем пациентам проводилось клиническое обследование, включающее оценку по 100-бальной шкале хирургии крестообразных связок коленного сустава J. Lysholm и J. Gillguist. Пациенты обследованы и пролечены в соответствии с разработанными алгоритмами, в основу которых положены клинические тесты и оригинальные дополнительные функциональные исследования. Разработанный нами дифференцированный подход к выбору имплантатов для протезирования передней крестообразной связки, с учётом их положительных и отрицательных свойств, позволяет восстановить стабильность коленного сустава и минимизировать возможные рецидивы и осложнения. Полученные результаты позволяют оптимизировать диагностику и улучшить исходы лечения при рассматриваемой патологии.

алгоритм

функциональная магнитно-резонансная томография

коленный сустав

крестообразная связка.

1. Ахпашев А.А., Королёв А.В., Загородний Н.В., Щеголева Н.Н., Гнелица Н.Н. Несостоятельность аутотрансплантата передней крестообразной связки // VII конгресс РАО. –2002. – С. 12–13.

2. Котельников Г.П., Чернов А.П., Измалков С.Н. Нестабильность коленного сустава // Самара: Самарский дом печати, 2001. – С. 230.

3. Миронов С.П., Орлецкий А.К. Повреждения связок коленного сустава. – М.: Лесар, 1999. – С. 207.

4. Пицын И.А., Евстратов В.Г., Беляев Д.В. Использование артроскопии для динамической верификации достоверности УЗ диагностики внутрисуставной патологии при травмах и заболеваниях коленного сустава // VII конгресс РАО. – 2002. – С. 75–76.

5. Трачук А. П. Основы диагностической артроскопии коленного сустава / А. П. Трачук, В. М. Шаповалов, Р. М. Тихилов. – СПб.: Правда, 2000. – С. 60–62.

6. Трофимова Т.Н., Карпенко А.К. МРТ-диагностика травмы коленного сустава. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2006. – С. 67.

7. Шумада И.В. Диагностика и лечение дегенеративно-дистрофических поражений суставов / И.В. Шумада, О.Я. Суслова, В.И. Стецула. – Киев-1: Здоровья, 1990. – С. 200.

8. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия: Учебник. – М.: Медицина, 1990. С. 576.

Крупные суставы являются важным элементом, обеспечивающим стато-локомоторную функцию организма, поэтому нарушение их стабильности неизбежно приводит к нарушению функционирования всего опорно-двигательного аппарата. Коленный сустав, в связи с анатомическими и биомеханическими особенностями, является одним из ключевых и в то же время наиболее уязвимым суставом в человеческом организме. Чаще всего встречаются повреждения передней крестообразной связки, которые по результатам исследований ряда авторов [3], далеко не во всех случаях приводят к развитию нестабильности коленного сустава, особенно при парциальных повреждениях. Причины сохранения стабильности связаны с различной степенью функциональной нагрузки на сустав и зависят от состояния динамических стабилизаторов, прежде всего от силы и тонуса окружающих мышц. В связи с широким внедрением в практику артроскопии и ее высокой диагностической информативностью в отношении повреждений ПКС прослеживается тенденция к недооценке дополнительных неинвазивных методов обследования [4]. Нередко это приводит к гипердиагностике разрывов ПКС, а при обнаруженных частичных повреждениях – к резекции фрагментов связки с ее последующим тотальным замещением [2]. Зачастую, показания к протезированию ПКС устанавливаются без учёта возможной компенсации нестабильности и степени адаптации пациента. Отсутствие дифференцированного подхода к лечению данной категории пациентов определяет высокий процент неудовлетворительных результатов [1]. В процессе лечения и обследования больных с передней нестабильностью коленного сустава мы столкнулись с рядом проблем, требующих аргументированного решения. В частности с отсутствием чётких алгоритмов, учитывающих все доступные методы диагностики с индивидуальным функциональным акцентом. Актуальным остается вопрос рационального выбора материалов при протезировании передней крестообразной связки. На наш взгляд, обоснование алгоритмов диагностики и оперативного лечения с индивидуальным подбором имплантата при повреждениях ПКС с учетом степени нестабильности коленного сустава позволит повысить качество обследования данной категории пациентов и улучшить результаты лечения.

Цель исследования: обоснование алгоритмов диагностики и оперативного лечения при повреждениях ПКС с учетом степени нестабильности коленного сустава.

Материал и методы исследования

Работа основана на изучении результатов обследования и лечения 206 пациентов с передней нестабильностью коленного сустава. Из них – 133 пациента представлено мужчинами и 73 – женщинами. Средний возраст пациентов составил 37 ± 12,1 года. Всем пациентам проводилось клиническое обследование, включающее оценку по 100-бальной шкале хирургии крестообразных связок коленного сустава J. Lysholm и J. Gillguist. Оценивались клинические симптомы Лахмана, «выдвижного ящика», Мироновой [3, 8]. Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование коленного сустава в стандартных проекциях на аппарате Italrey «PIXEL HF» (Италия) с фокусным расстоянием 1 м. 29 пациентам дополнительно проведено 41 функциональное рентгенологическое исследование коленного сустава. Исследуемая конечность при функциональной рентгенографии удерживалась в положении переднего подвывиха голени при помощи специальных накладок. Смещение оценивалось на полученных рентгенограммах линейкой в мм. 43 пациентам проведено ультразвуковое исследование заинтересованного коленного сустава на аппарате ToshibaAplio с поверхностным линейным зонтом 7–12 МГц (Япония). В связи с недостаточной информативностью этой методики [3, 4], 33 пациентам произведена магнитно-резонансная томография коленного сустава на аппарате ShimadzuSMT-50X (Япония) по стандартной методике. Для выявления степени нестабильности коленного сустава и её объективной оценки нами выполнена функциональная магнитно-резонансная томография. Выполнено 30 функциональных исследований у 18 пациентов на аппарате «HELPIC RENEX» 0,25 Т открытого типа. При проведении функциональной магнитно-резонансной томографии использовались следующие импульсные последовательности – SET1 ВИ, SЕT2 ВИ, а также программа жироподавления (STIR ВИ). Обследование коленных суставов проводилось в угловой плоскости сканирования, с наклоном 5–10 градусов от сагиттальной плоскости в сторону парасагиттальной, с применением теста Лахмана. Вычисления проводились с помощью электронной программы и измерялись в мм [6]. 204 пациентам произведена диагностическая санационная артроскопия сустава. Операция выполнялась на оборудовании «Rudolf», Германия, с использованием оптики 30º, диаметром артроскопа 4,5 мм из стандартных – нижне-латерального и нижне-медиального доступов. Санация сустава включала в себя манипуляции на повреждённых менисках (частичные резекции, швы менисков), иссечение культей полностью или частично разорванных крестообразных связок с обязательной интраоперационной оценкой передней нестабильности коленного сустава с применением теста Лахмана. Для измерения использовался диагностический щуп с градуировкой в мм, с помощью которого измерялась величина нестабильности [5]. При выявлении показаний к оперативному восстановлению передней крестообразной связки, в соответствии с представленными ниже алгоритмами, нами выполнялось протезирование связки с применением артроскопической техники. Всего выполнено 62 артроскопические операции по восстановлению передней крестообразной связки коленного сустава. 33 операции произведено по технологии «ВТВ». Для этого применялся инструмент «Chm» (Польша) и фиксаторы – интерферентные винты из сплава титана с круглой резьбой, либо биодеградируемые винты из полимолочной кислоты. 29 пациентам передняя крестообразная связка восстанавливалась с применением синтетического протеза фирмы «Остеомед», который фиксировался титановыми интерферентными винтами. После операции всем пациентам повторно проводили клиническую оценку нестабильности по шкале J. Lysholm и J. Gillguist и выполняли функциональную магнитно-резонансную томографию по разработанной методике.

Результаты исследования и их обсуждение

На этапе первичного обращения больного с жалобами на переднюю нестабильность коленного сустава, мы применяем разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм (рис. 1).

При выявлении у пациента жалоб на неустойчивость в коленном суставе нами проводится рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях для выявления изменений костного скелета. Далее заинтересованный сустав исследуется на магнитно-резонансном томографе. По данным исследования пациенты с полным разрывом крестообразной связки планируются на оперативное лечение. Остальные пациенты делятся на 2 группы. Первая группа с выявленными явлениями парциального повреждения передней крестообразной связки и вторая группа с отсутствием патологии связки при исследовании. Обследование первой группы продолжается на установке МРТ открытого контура, который позволяет в процессе сканирования коленного сустава проводить тест Лахмана, т.е. удерживать голень в состоянии напряжения кпереди – функциональное МРТ. Где оценивается смещение голени по отношении к бедру кпереди в мм. Одновременно с этим мы получаем информацию о морфологической структуре передней крестообразной связки и других компонентов коленного сустава в состоянии напряжения. Это позволяет выделить пациентов с компенсированными явлениями нестабильности (смещение менее 10 мм), им будет предложен курс восстановительного лечения – ЛФК, электростимуляция и т.д. Пациентам с некомпенсированной формой нестабильности предлагается оперативное лечение [3]. Второй группе пациентов, с отсутствием повреждений ПКС при МРТ исследовании, проводится функциональная рентгенография обоих коленных суставов. Если при исследовании выявляется асимметрия, то им проводится функциональная МРТ, если нет, то пациенты направляются на курс ЛФК.

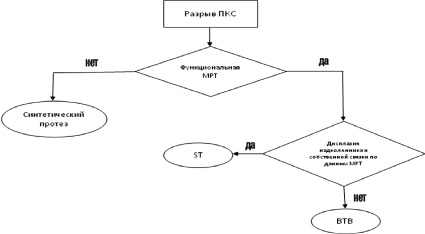

При выборе тактики оперативного лечения больных с передней нестабильностью коленного сустава нами использован разработанный алгоритм оперативного лечения больных с передней нестабильностью коленного сустава (рис. 2).

Рис. 1. Лечебно-диагностический алгоритм при передней нестабильности коленного сустава с использованием функционального магнитно-резонансного исследования

При выборе материала для связки, прежде всего, учитываются свойства различных материалов. Поскольку синтетическая связка более прочная, но менее эластичная, т.е. при выраженной нестабильности может появляться разрушение костных каналов материалом связки с рецидивом явлений нестабильности. Но в то же время, технология не требует забора собственных тканей, что уменьшает травматизацию конечности, снижает время оперативного вмешательства в условиях ишемии, а так же сокращает сроки реабилитации [2]. Поэтому данную методику мы использовали у пациентов без выраженных явлений нестабильности (до 10 мм). Синтетическая связка хорошо стабилизирует сустав, не оказывая при этом чрезмерные нагрузки на костные каналы. В остальных случаях при нестабильности более 10 мм, когда стабилизация сустава связана с повышенными нагрузками на трансплантат, мы производим пластику связки из собственных тканей по технологии BTBили ST, в зависимости от качества участка тканей, используемых для забора. Связки из собственных тканей обладают наиболее физиологичными прочностными и эластическими свойствами, но требуют затраты времени для забора трансплантата и перестройки его в процессе реабилитации до 12 и более месяцев [2, 3].

Рис. 2. Алгоритм оперативного лечения больных с передней нестабильностью коленного сустава

С применением разработанных алгоритмов нами обследовано и пролечено 206 пациентов. Шестидесяти двум из них проведено оперативное вмешательство с установкой синтетического протеза связки в 29 случаях, в тридцати трёх – установлен трансплантат из собственных тканей. У 147 пациентов был выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки, а у 42 – полный. У 17 пациентов структурных изменений связки не выявлено. Все прошли курс восстановительного лечения.

При обращении и через 6 месяцев состояние пациентов, прошедших консервативное лечение, оценивалось по шкале хирургии крестообразных связок коленного сустава J. Lysholm и J. Gillguist. Результаты отражены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты консервативного лечения пациентов с передней нестабильностью коленного сустава

Первичный осмотр (n = 24) | Через 6 месяцев консервативного лечения (n = 20) | |

Отлично | 7,7 % | 50 % |

Хорошо | 10,3 % | 33,3 % |

Удовлетворительно | 20,5 % | 8,3 % |

Неудовлетворительно | 61,5 % | 8,4 % |

Результаты лечения пациентов, которым произведено оперативное восстановление передней крестообразной связки в соответствии с разработанным алгоритмом, также оценивались по шкале J. Lysholm и J. Gillguist в динамике в зависимости от выбранного имплантата. Результаты отражены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Результаты оперативного восстановления передней крестообразной связки синтетическим протезом

До операции, (n = 29) | 6 месяцев, (n = 29) | 12 месяцев, (n = 22) | |

Отлично | 6,9 % | 75,9 % | 91 % |

Хорошо | 10,3 % | 20,7 % | 4,5 % |

Удовлетворительно | 20,7 % | 0 % | 0 % |

Неудовлетворительно | 62,1 % | 3,4 % | 4,5 % |

Таблица 3

Результаты оперативного восстановления передней крестообразной связки протезом из собственных тканей

До операции, (n = 26) | 6 месяцев, (n = 26) | 12 месяцев, (n = 26) | |

Отлично | 11,5 % | 73,1 % | 96,2 % |

Хорошо | 19,2 % | 19,2 % | 3,8 % |

Удовлетворительно | 23,1 % | 7,7 % | 0 % |

Неудовлетворительно | 53,8 % | 0 % | 0 % |

Выводы

Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма при передней нестабильности коленного сустава, включающего использование клинических тестов и дополнительных функциональных исследований, позволяет сократить количество диагностических ошибок и улучшить результаты консервативного и оперативного лечения при передней нестабильности коленного сустава.

Дифференцированный подход к выбору имплантатов для протезирования передней крестообразной связки, с учётом их положительных и отрицательных свойств, позволяет восстановить стабильность коленного сустава и минимизировать возможные рецидивы и осложнения.

Рецензенты:

Сергеев К.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, ВПХ ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, г. Тюмень;

Атманский И.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, г. Челябинск.

Работа поступила в редакцию 17.10.2013.

Библиографическая ссылка

Чмутов А.М. ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9-5. – С. 934-938;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32796 (дата обращения: 27.06.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник