Кровоснабжение плечевого сустава анатомия

Особая анатомия плечевого сустава обеспечивает высокую подвижность руки во всех плоскостях, включая круговые движения на 360 градусов. Но расплатой за это стала уязвимость и нестабильность сочленения. Знание анатомии и особенностей строения поможет понять причину заболеваний, которые поражают плечевое сочленение.

Как устроено плечевое сочленение человека

Но прежде, чем приступить к подробному обзору всех входящих в состав образования элементов, следует дифференцировать два понятия: плечо и плечевой сустав, которые многие путают.

Плечо – это верхняя часть руки от подмышечной впадины до локтя, а сустав плеча — это структура, с помощью которой рука соединяется с туловищем.

Особенности строения

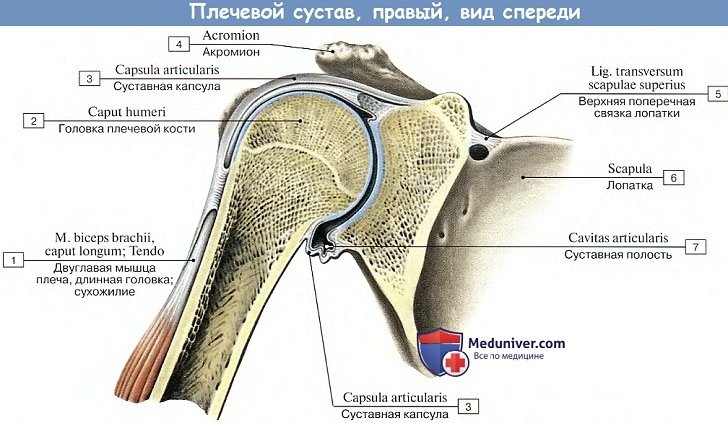

Если рассматривать его как сложный конгломерат, плечевой сустав образован костями, хрящом, суставной капсулой, синовиальными сумками (бурсами), мышцами и связками. По своему строению он является простым, состоящим из 2-х костей, комплексным сочленением шаровидной формы. Образующие его компоненты имеют разное строение и функции, но находятся в строгом взаимодействии, призванном защитить сочленение от травм и обеспечить его подвижность.

Компоненты плечевого сустава:

- лопатка

- плечевая кость

- суставная губа

- суставная капсула

- синовиальные сумки

- мышцы, в том числе ротаторная манжета плеча

- связки

Плечевой сустав образован лопаткой и плечевой костью, заключенными в суставную капсулу.

Округлая головка плечевой кости соприкасается с достаточно плоским суставным ложем лопатки. При этом лопатка остается практически неподвижной и движение рукой происходит за счет смещения головки относительно суставного ложа. Причем диаметр головки в 3 раза больше диаметра ложа.

Такое несоответствие формы и размера обеспечивает широкую амплитуду движений, а стабильность сочленения достигается за счет мышечного корсета и связочного аппарата. Прочность сочленению также придают находящаяся в лопаточной впадине суставная губа – хрящ, изогнутые края которого выходят за пределы ложа и охватывают головку плечевой кости, и окружающая ее эластичная вращающая манжета плеча.

Связочный аппарат

Плечевой сустав окружен плотной суставной сумкой (капсулой). Фиброзная мембрана капсулы имеет различную толщину и крепится к лопатке и плечевой кости, образуя просторный мешок. Она слабо натянута, что дает возможность свободно двигать и вращать рукой.

Изнутри сумка выстлана синовиальной оболочкой, секретом которой является синовиальная жидкость, питающая суставные хрящи и обеспечивающая отсутствие трения при их скольжении. Снаружи суставная сумка укреплена связками и мышцами.

Связочный аппарат выполняет фиксирующую функцию, предотвращая смещение головки плечевой кости. Связки образованы прочными, плохо растяжимыми тканями и крепятся к костям. Плохая эластичность является причиной их повреждений и разрыва. Еще одним фактором развития патологий выступает недостаточный уровень кровоснабжения, являющийся причиной развития дегенеративных процессов связочного аппарата.

Строение связочного аппарата

Связки плечевого сочленения:

- клювовидно-плечевая

- верхняя

- средняя

- нижняя

Анатомия человека – это сложнейший, взаимосвязанный и полностью продуманный механизм. Поскольку плечевой сустав окружен сложным связочным аппаратом, для скольжения последнего в окружающих тканях предусмотрены слизистые синовиальные сумки (бурсы), сообщающиеся с полостью сустава. Они содержат синовиальную жидкость, обеспечивают плавную работу сочленения и защищают капсулу от растяжения. Их количество, форма и размер индивидуальны для каждого человека.

Мышечный каркас

Мышцы плечевого сустава представлены как крупными структурами, так и мелкими, за счет которых образована ротаторная манжета плеча. Совместно они образуют прочный и эластичный каркас вокруг сочленения.

Мышцы, окружающие плечевое сочленение:

- Дельтовидная. Она расположена сверху и снаружи сустава, и прикрепляется к трем костям: плечевой, лопатке и ключице. Хотя мышца и не связана напрямую с суставной капсулой, она надежно защищает его структуры с 3-х сторон.

- Двуглавая (бицепс). Она прикрепляется к лопатке и плечевой кости и прикрывает сустав с фронтальной стороны.

- Трехглавая (трицепс) и клювовидная. Защищают сустав с внутренней стороны.

Ротаторная манжета плечевого сустава обеспечивает большой диапазон движений и стабилизирует головку плечевой кости, удерживая ее в суставном ложе.

Ее образуют 4 мышцы:

- подлопаточная

- подостная

- надостная

- малая круглая

Вращательная манжета плеча расположена между головкой плеча и акромином – отростком лопаточной кости. Если пространство между ними в связи с различными причинами сужается, происходит ущемление манжеты, приводящее к соударению головки и акромиона, и сопровождающееся сильным болевым синдромом.

Этому состоянию врачи дали назвали «импиджмент синдром». При импиджмент синдроме происходит травмирование ротаторной манжеты, приводящее к ее повреждениям и разрывам.

Кровоснабжение

Кровоснабжение структуры осуществляется с помощью разветвленной сети артерий, через которые в ткани сочленения поступают питательные вещества и кислород. Вены отвечают за отведение продуктов обмена. Помимо основного кровотока, есть два вспомогательных сосудистых круга: лопаточный и акромиально-дельтовидный. Риск разрыва проходящих рядом с сочленением крупных артерий значительно увеличивает опасность от травм.

Система кровоснабжения плечевого сустава

Элементы кровоснабжения

артерии:

- надлопаточная

- передняя

- задняя

- грудоакромиальная

- подлопаточная

вены:

- плечевая

- подмышечная

Иннервация

Любые повреждения или патологические процессы в организме человека сопровождаются болевым синдромом. Боли могут сигнализировать о наличие проблем или выполнять охранные функции.

В случае с суставами, болезненность принудительно «дезактивирует» больное сочленение, препятствуя его подвижности, чтобы дать возможность восстановиться травмированным или воспаленным структурам.

Нервы проходящие через плечо

Нервы плеча:

- подмышечный

- надлопаточный

- грудной

- лучевой

- подлопаточный

- подкрыльцовый

Развитие

Когда ребенок рождается, плечевой сустав до конца не сформирован, его кости разобщены. После появления ребенка на свет продолжается формирование и развитие структур плеча, которое занимает около трех лет. За первый год жизни разрастается хрящевая пластина, формируется суставная впадина, сжимается и уплотняется капсула, укрепляются и разрастаются окружающие ее связки. В результате сустав укрепляется и фиксируется, снижается риск травмирования.

На протяжении последующих двух лет сегменты сочленения увеличиваются в размере и принимают окончательную форму. Меньше всего метаморфозам подвержена плечевая кость, поскольку еще до родов головка имеет округлую форму и практически полностью сформирована.

Нестабильность плечевого сустава

Кости плечевого сустава образуют подвижное соединение, стабильность которого обеспечивают мышцы и связки.

Такое строение позволяет обеспечить большой объем движений, но одновременно с этим делает сочленение склонным к вывихам, растяжениям и разрывам связок.

Вывих плечевого сустава

Также нередко люди сталкиваются с таким диагнозом, как нестабильность сочленения, который ставят в случае, когда при движениях руки головка плечевой кости выходит за пределы суставного ложа. В этих случаях речь идет не о травме, последствием которой становится вывих, а о функциональной неспособности головки оставаться в нужном положении.

Выделяют несколько видов вывихов в зависимости от смещения головки:

- передний

- задний

- нижний

Строение плечевого сустава человека таково, что сзади его прикрывает лопаточная кость, с боку и сверху дельтовидная мышца. Фронтальная и внутренняя части остаются недостаточно защищенными, что обуславливает преобладание переднего вывиха.

Функции плечевого сустава

Высокая подвижность сочленения позволяет осуществлять все доступные в 3-х плоскостях движения. Руки человека могут достать до любой точки тела, переносить тяжести и выполнять требующую высокой точности тонкую работу.

Движения, которые может совершать имея здоровый сустав

Варианты движений:

- отведение

- приведение

- вращение

- круговое

- сгибание

- разгибание

Выполнить все перечисленные движения в полном объеме можно только при одновременной и слаженной работе всех элементов плечевого пояса, особенно ключицы и акромиально-ключичного сочленения. При участии одного плечевого сустава руки можно поднять только до уровня плеч.

Знание анатомии, особенностей строения и функционирования плечевого сустава поможет понять механизм возникновения травм, воспалительных процессов и дегенеративных патологий. Здоровье всех сочленений в человеческом организме напрямую зависит от образа жизни.

Лишний вес и отсутствие физической активности наносят им ущерб и являются факторами риска развития дегенеративных процессов. Бережное и внимательное отношение к своему организму позволит всем его составляющим элементам работать долго и безупречно.

Источник

Оглавление темы «Скелет свободной верхней конечности»:

1. Плечевая кость.

2. Плечевой сустав.

3. Локтевая кость и лучевая кость.

4. Локтевой сустав.

5. Соединения костей предплечья между собой.

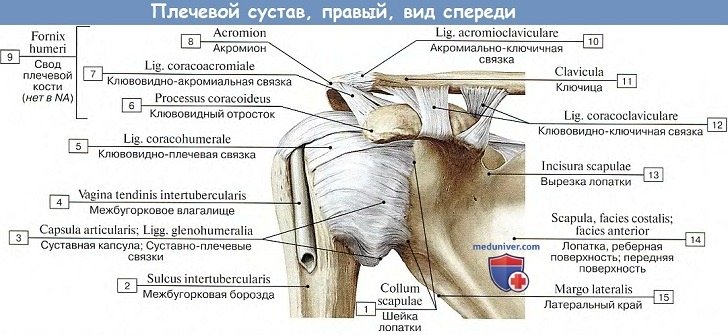

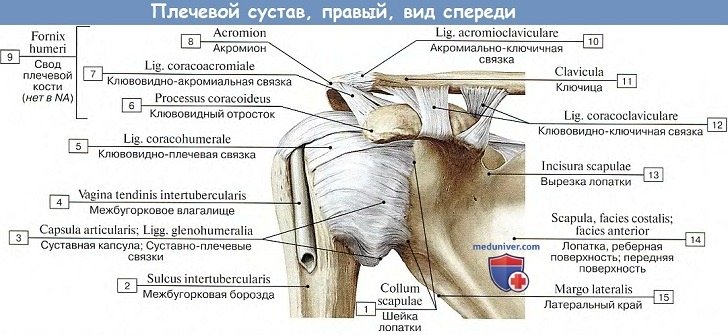

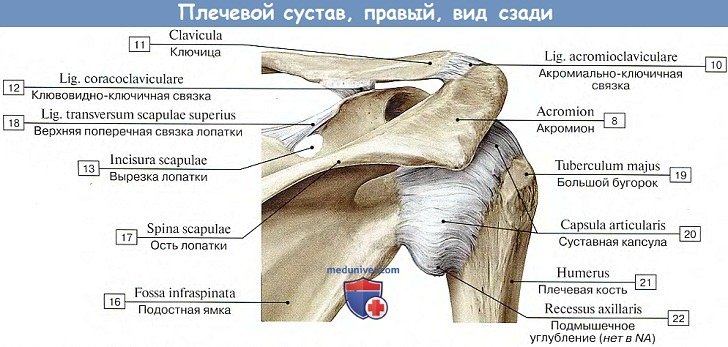

Плечевой сустав, articulatio humeri, связывает плечевую кость, а через ее посредство всю свободную верхнюю конечность с поясом верхней конечности, в частности с лопаткой. Головка плечевой кости, участвующая в образовании сустава, имеет форму шара. Сочленяющаяся с ней суставная впадина лопатки представляет плоскую ямку.

По окружности впадины находится хрящевая суставная губа, labrum glenoidale, которая увеличивает объем впадины без уменьшения подвижности, а также смягчает толчки и сотрясения при движении головки. Суставная капсула плечевого сустава прикрепляется на лопатке к костному краю суставной впадины и, охватив плечевую головку, оканчивается на анатомической шейке.

В качестве вспомогательной связки плечевого сустава существует несколько более плотный пучок волокон, идущий от основания клювовидного отростка и вплетающийся в капсулу сустава, lig. coracohumerale. В общем же плечевой сустав не имеет настоящих связок и укрепляется мышцами пояса верхней конечности.

Это обстоятельство, с одной стороны, является положительным, так как способствует обширным движениям плечевого сустава, необходимым для функции руки как органа труда. С другой стороны, слабая фиксация в плечевом суставе является отрицательным моментом, будучи причиной частых вывихов его.

Синовиальная оболочка, выстилающая изнутри капсулу сустава, дает два внесуставных выпячивания. Первое из них, vagina synovialis intertubercularis, окружает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы, лежащее в sulcus intertubercularis; другое выпячивание, bursa m. subscapuldris subtendinea, расположено под верхним отделом m. subscapularis.

Представляя типичное многоосное шаровидное сочленение, плечевой сустав отличается большой подвижностью. Движения совершаются вокруг трех главных осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной. Существуют также круговые движения (циркумдукция). При движении вокруг фронтальной оси рука производит сгибание и разгибание. Вокруг сагиттальной оси совершаются отведение и приведение.

Вокруг вертикальной оси происходит вращение конечности кнаружи (супинация) и внутрь (пронация). Сгибание руки и отведение ее возможны, как было указано выше, только до уровня плеч, так как дальнейшее движение тормозится натяжением суставной капсулы и упором верхнего конца плечевой кости в свод, образуемый акромионом лопатки и lig. coracoacromiale.

Если движение руки продолжается выше горизонтали, то тогда это движение совершается уже не в плечевом суставе, а вся конечность движется вместе с поясом верхней конечности, причем лопатка делает поворот со смещением нижнего угла кпереди и в латеральную сторону.

Человеческая рука обладает наибольшей свободой движения. Освобождение руки было решающим шагом в процессе эволюции человека. Поэтому плечевое сочленение стало наиболее свободным суставом человеческого тела. В результате мы можем достать рукой до любой точки нашего тела и манипулировать кистями рук во всех направлениях, что важно при трудовых процессах.

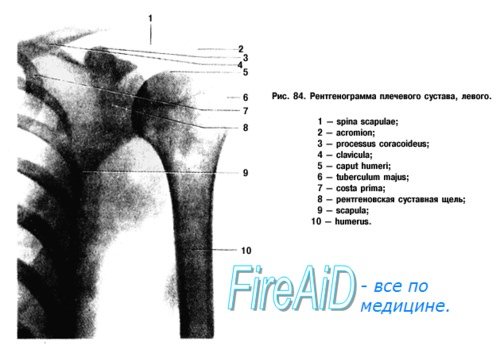

На задней рентгенограмме плечевого сустава видна cavitas glenoidalis, имеющая форму двояковыпуклой линзы с двумя контурами: медиальным, соответствующим передней полуокружности cavitas glenoidalis, и латеральным, соответствующим задней полуокружности ее. В силу особенностей рентгеновской картины медиальный контур оказывается более толстым и резким, вследствие чего создается впечатление полукольца, что является признаком нормы («симптом четкого полукольца»).

В старости и при некоторых заболеваниях становится подчеркнутым и латеральный контур, и тогда нормальный «симптом полукольца» cavitas glenoidalis заменяется патологическим «симптомом кольца».

Головка плечевой кости на задней рентгенограмме в своей нижнемедиальной части наслаивается на cavitas glenoidalis. Контур ее в норме ровный, четкий, но тонкий. Между cavitas glenoidalis scapulae и caput humeri видна рентгеновская щель плечевого сустава. «Рентгеновская суставная щель» плечевого сустава имеет вид изогнутого просветления, располагающегося между четкими контурами медиального (переднего) края cavitas glenoidalis и caput humeri.

Чтобы определить вывих или подвывих плечевого сустава, очень важно знать нормальные соотношения между суставными поверхностями articulatio humeri. На рентгенограмме, сделанной в правильной задней проекции с вытянутой вдоль туловища конечностью, эти соотношения характеризуются тем, что нижнемедиальная часть головки наслаивается на cavitas glenoidalis и проецируется всегда выше нижней границы ее.

Плечевой сустав получает питание из rete articulare, образованной ветвями a. circumflexa humeri anterior, a. circumflexa humeri posterior, a. thoracoacromialis (из a. axillaris).

Венозный отток происходит в одноименные вены, впадающие в v. axillaris. Отток лимфы — по глубоким лимфатическим сосудам — в nodi lymphatici axillares. Капсула сустава иннервируется из n. axillaris.

Дополнительно: Схема движений костей плечевого сустава.

Дополнительно: Схема движений в плечевом суставе.

Дополнительно: Слизистые сумки в области правого плеча.

Дополнительно: Субакромиальное пространство правого плеча.

Учебное видео анатомии плечевого сустава

Анатомия плечевого сустава на препаратах трупа разбирается Здесь.

— Кости предплечья.

Источник

ÐнаÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

ÐоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð°Ð½Ð°ÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

ÐоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð°Ð½Ð°ÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

ÐлеÑевой ÑÑÑÑав â ÑипиÑнÑй ÑаÑовиднÑй ÑÑÑÑав, обÑазованнÑй головкой плеÑевой коÑÑи и ÑÑÑÑавной впадиной лопаÑки. СÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð° лопаÑки пÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой ÑплоÑеннÑÑ ÑÐ¼ÐºÑ Ð² ÑоÑме гÑÑÑи или пеÑевеÑнÑÑой запÑÑой Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑÑ, пÑиблизиÑелÑно в 4 Ñаза менÑÑей повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи головки плеÑевой коÑÑи. Ðоловка плеÑевой коÑÑи повеÑнÑÑа пÑимеÑно на 30° назад Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑной оÑи локÑевого ÑÑÑÑава, а лопаÑка повеÑнÑÑа на Ñакой же Ñгол впеÑед Ð¾Ñ ÑÑонÑалÑной плоÑкоÑÑи Ñела; Ñаким обÑазом, головка плеÑевой коÑÑи и ÑÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð° лопаÑки обÑаÑÐµÐ½Ñ Ñовно дÑÑг на дÑÑга. Ðо вÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹ в плеÑевом ÑÑÑÑаве лопаÑка вÑаÑаеÑÑÑ, обÑаÑÐ°Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑÑÑÑавнÑÑ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð²Ð²ÐµÑÑ , вниз, наÑÑÐ¶Ñ Ð¸Ð»Ð¸ внÑÑÑÑ, благодаÑÑ ÑÐµÐ¼Ñ ÑенÑÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ¸ плеÑевой коÑÑи пÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑ Ð¾ÑÑаваÑÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑи нее. Ðогда же Ñакое ÑенÑÑиÑованное положение головки плеÑевой коÑÑи в ÑÑÑÑавной впадине наÑÑÑаеÑÑÑ, Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑÑÑ Ð²ÑÐ²Ð¸Ñ Ð° в плеÑевом ÑÑÑÑаве.

ÐÐ¸Ð¾Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÐºÐ° плеÑевого ÑÑÑÑава на ÑенÑгене

СÑÑÑÐ°Ð²Ñ ÐºÐ»ÑÑиÑÑ

ÐедиалÑнÑй ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÐºÐ»ÑÑиÑÑ ÑÑаÑÑвÑÐµÑ Ð² обÑазовании гÑÑдино-клÑÑиÑного ÑÑÑÑава, а лаÑеÑалÑнÑй ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ â в обÑазовании акÑомиалÑно-клÑÑиÑного ÑÑÑÑава. ÐлÑÑиÑа вÑаÑаеÑÑÑ Ð²Ð¾ÐºÑÑг Ñвоей оÑи и ÑлÑÐ¶Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¾Ñой Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава, поÑколÑÐºÑ Ð¾Ð½Ð° единÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑвÑзÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²ÐµÑÑ Ð½ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑÑ Ñ Ð¾ÑевÑм ÑкелеÑом. ÐдновÑеменно клÑÑиÑа вÑполнÑÐµÑ ÑÐ¾Ð»Ñ ÑаÑпоÑки, ÑдеÑживаÑÑей плеÑевой ÑÑÑÑав в ÑÑоÑоне Ð¾Ñ Ð³ÑÑдной клеÑки Ð´Ð»Ñ ÐµÐ³Ð¾ наиболÑÑей подвижноÑÑи.

СÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¿ÑÑла, ÑÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ñба и ÑвÑзки плеÑевого ÑÑÑÑава

СвÑзки плеÑевого ÑÑÑÑава

ÐапÑÑла плеÑевого ÑÑÑÑава â ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ ÑÑÐ°Ð²Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÐºÐ°Ð¿ÑÑлами вÑÐµÑ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ ÐºÑÑпнÑÑ ÑÑÑÑавов, но и она вноÑÐ¸Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ñй вклад в поддеÑжание его ÑÑабилÑноÑÑи. ÐмеÑÑе Ñ ÑÑÑÑавной гÑбой она пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº лопаÑке, а ÑпеÑеди ÑкÑеплена неÑколÑкими ÑвÑзками: клÑвовидно-плеÑевой и ÑÑÐµÐ¼Ñ ÑÑÑÑавно-плеÑевÑми: веÑÑ Ð½ÐµÐ¹, ÑÑедней и нижней. СÑÑеÑÑвÑÑÑ Ð°Ð½Ð°ÑомиÑеÑкие ваÑианÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ взаимоÑаÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÑавной гÑÐ±Ñ Ð¸ ÑвÑзок: вÑÑÑеÑаеÑÑÑ, напÑимеÑ, оÑвеÑÑÑие Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÐµÑедневеÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑаÑÑÑÑ ÑÑÑÑавной гÑÐ±Ñ Ð¸ кÑаем ÑÑÑÑавной Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñки, ÑообÑаÑÑее ÑÑÑÑавнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñной ÑÑмкой подлопаÑоÑной мÑÑÑÑ. ÐекоÑоÑÑе из ÑÑÐ¸Ñ Ð°Ð½Ð°ÑомиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð²Ð°ÑианÑов оÑобенно пÑедÑаÑполагаÑÑ Ðº ÑÑавмам плеÑевого ÑÑÑÑава.

СÑÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð³Ñба не ÑолÑко ÑлÑÐ¶Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑом пÑикÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÑавной капÑÑÐ»Ñ Ð¸ Ð²Ñ Ð¾Ð´ÑÑÐ¸Ñ Ð² ее ÑоÑÑав ÑвÑзок, но и ÑвелиÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ ÑÑÑÑавнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ, ÑглÑблÑÑ ÑÑÑÑавнÑÑ ÑÐ¼ÐºÑ Ð¿ÑиблизиÑелÑно в 1,5 Ñаза. ÐовÑÑÐ°Ñ ÐºÑÐ°Ñ ÑÑÑÑавной впадинÑ, она дейÑÑвÑÐµÑ ÐºÐ°Ðº дополниÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¾Ñка Ð´Ð»Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ¸ плеÑевой коÑÑи, пÑедоÑвÑаÑаÑÑÐ°Ñ ÐµÐµ вÑÑкалÑзÑвание. ÐоÑле ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÑавной гÑÐ±Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевой ÑÑÑÑав во многом ÑÑÑаÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ ÑпоÑобноÑÑÑ Ð¿ÑоÑивоÑÑоÑÑÑ Ñилам, ÑдвигаÑÑим ÑÑÑÑавнÑе повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи дÑÑг оÑноÑиÑелÑно дÑÑга, и ÑÑановиÑÑÑ ÑÑÑеÑÑвенно менее ÑÑабилÑнÑм.

ÐнаÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ Ð¼ÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

ÐÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

ÐÑÑÑÑ, дейÑÑвÑÑÑие на плеÑевой ÑÑÑÑав, можно ÑазделиÑÑ Ð½Ð°ÑÑи анаÑомо-ÑÑнкÑионалÑнÑе гÑÑппÑ: мÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа, мÑÑÑÑ Ð³ÑÑди и ÑÐ¿Ð¸Ð½Ñ Ð¸ мÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа.

- ÐÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа. ЧеÑÑÑе мÑÑÑÑ Ð¸Ð· ÑÑой гÑÑппÑ: надоÑÑнаÑ, подоÑÑнаÑ, Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¸ подлопаÑоÑÐ½Ð°Ñ â обÑазÑÑÑ Ñак назÑваемÑÑ Ð¼ÑÑеÑнÑÑ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÐ»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава, или вÑаÑаÑелÑнÑÑ Ð¼Ð°Ð½Ð¶ÐµÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа. ÐадоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа наÑинаеÑÑÑ Ð¾Ñ ÑÑенок надоÑÑной Ñмки, напÑавлÑеÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑжÑ, заполнÑÑ ÐµÐµ, пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ акÑомионом и пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº болÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð±ÑгоÑÐºÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой коÑÑи, одновÑеменно ÑÑаÑÑаÑÑÑ Ð²Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ½Ð°Ð¼Ð¸ Ñвоего ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ñ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑÑ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÐ»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава. Ðна задейÑÑвована в оÑведении ÑÑки до макÑималÑного Ñгла, и ее паÑÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¿Ñи нейÑопаÑии надлопаÑоÑного неÑва ÑÐ½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¾ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи вдвое. ÐодоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑинаÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи лопаÑки ниже ее оÑÑи и пÑикÑеплÑÑÑÑÑ Ðº задней повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи болÑÑого бÑгоÑка плеÑевой коÑÑи под меÑÑом пÑикÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð´Ð¾ÑÑной мÑÑÑÑ. ÐÑ ÑовмеÑÑное дейÑÑвие ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð² Ñазгибании и наÑÑжном вÑаÑении плеÑа. ÐмеÑÑе ÑÑи две мÑÑÑÑ Ð¾Ð±ÐµÑпеÑиваÑÑ Ð¿ÑимеÑно 80% Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñей ÑÐ¸Ð»Ñ Ð½Ð°ÑÑжного вÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñиведенного плеÑа. ÐодоÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа более акÑивна, когда ÑÑка опÑÑена, а Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ â когда ÑÑка поднÑÑа на 90°. ÐодлопаÑоÑÐ½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа â единÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑеднÑÑ ÑаÑÑÑ Ð²ÑаÑаÑелÑной манжеÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава; она наÑинаеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑедней повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи лопаÑки, пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÑгоÑÐºÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой коÑÑи и оÑÑÑеÑÑвлÑÐµÑ ÐµÐµ внÑÑÑеннее вÑаÑение, а еÑли ÑÑка оÑведена в ÑÑоÑонÑ, пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÑÐºÑ Ðº ÑÑловиÑÑ, одновÑеменно оÑклонÑÑ ÐµÐµ впеÑед. СÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ подлопаÑоÑной мÑÑÑÑ Ð²Ð¿Ð»ÐµÑаеÑÑÑ Ð² ÑÑÑÑавнÑÑ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÐ»Ñ Ð¸ ÑкÑеплÑÐµÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой ÑÑÑÑав ÑпеÑеди.

ÐелÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа â ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ ÐºÑÑÐ¿Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð· мÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа. ÐнаÑомиÑ: наÑинаÑÑÑ ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÑками Ð¾Ñ ÐºÐ»ÑÑиÑÑ, акÑомиона и оÑÑи лопаÑки, она Ð¾Ñ Ð²Ð°ÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой ÑÑÑÑав и ÑпÑÑкаеÑÑÑ Ð²Ð´Ð¾Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевой коÑÑи, где на полпÑÑи к локÑÐµÐ²Ð¾Ð¼Ñ ÑÑÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¿ÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº делÑÑовидной бÑгÑиÑÑоÑÑи. ÐеÑеднÑÑ ÑаÑÑÑ Ð´ÐµÐ»ÑÑовидной мÑÑÑÑ ÑÐ³Ð¸Ð±Ð°ÐµÑ ÑÑÐºÑ Ð² плеÑевом ÑÑÑÑаве и вмеÑÑе Ñо ÑÑедней ÑаÑÑÑÑ Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÑкÑ, а заднÑÑ ÑаÑÑÑ Ð¼ÑÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ð³Ð¸Ð±Ð°ÐµÑ ÑÑкÑ. ÐелÑÑÐ¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа ÑпоÑобна оÑводиÑÑ ÑÑÐºÑ Ð´Ð¾ макÑималÑного Ñгла даже безÑÑаÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð´Ð¾ÑÑной мÑÑÑÑ, а ее паÑÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¿Ñи нейÑопаÑии подмÑÑеÑного неÑва в два Ñаза ÑÐ½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¾ÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑки.

ÐолÑÑÐ°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа наÑинаеÑÑÑ Ð¾Ñ Ð½Ð¸Ð¶Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ñгла лопаÑки и пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº гÑÐµÐ±Ð½Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¾ бÑгоÑка плеÑевой коÑÑи позади меÑÑа пÑикÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑиÑоÑайÑей мÑÑÑÑ ÑпинÑ. СвеÑÑ Ñ Ðº ней пÑилегаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼ÑÑеÑнÑй неÑв и заднÑÑ Ð°ÑÑеÑиÑ, огибаÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевÑÑ ÐºÐ¾ÑÑÑ, коÑоÑÑе идÑÑ ÑÐºÐ²Ð¾Ð·Ñ ÑеÑÑÑÐµÑ ÑÑоÑоннее оÑвеÑÑÑие, огÑаниÑенное болÑÑой кÑÑглой мÑÑÑей ÑнизÑ, малой кÑÑглой мÑÑÑей ÑвеÑÑ Ñ, длинной головкой ÑÑÐµÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð¾Ð¹ мÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа изнÑÑÑи и плеÑевой коÑÑÑÑ ÑнаÑÑжи. ÐмеÑÑе Ñ ÑиÑоÑайÑей мÑÑÑей ÑÐ¿Ð¸Ð½Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа ÑÐ°Ð·Ð³Ð¸Ð±Ð°ÐµÑ Ð¿Ð»ÐµÑо, вÑаÑÐ°ÐµÑ ÐµÐ³Ð¾ внÑÑÑÑ Ð¸ пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº ÑÑловиÑÑ.

- ÐÑÑÑÑ Ð³ÑÑди и ÑпинÑ. ÐолÑÑÐ°Ñ Ð³ÑÑÐ´Ð½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа наÑинаеÑÑÑ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ ÑиÑокими ÑаÑÑÑми: клÑÑиÑной и гÑÑдино-ÑебеÑной, ÑазделеннÑми боÑоздой, â и ÑÑжаеÑÑÑ Ð¿Ð¾ напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº плеÑÑ, пÑикÑеплÑÑÑÑ Ðº гÑÐµÐ±Ð½Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑого бÑгоÑка плеÑевой коÑÑи нижними пÑÑками вÑÑе, Ñем веÑÑ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸. ÐлагодаÑÑ Ñвоей Ñиле она и ÑиÑоÑайÑÐ°Ñ Ð¼ÑÑÑа ÑÐ¿Ð¸Ð½Ñ ÑкÑеплÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой ÑÑÑÑав, но они же могÑÑ ÑпоÑобÑÑвоваÑÑ Ð¸ вÑÐ²Ð¸Ñ Ñ Ð² нем. Ðоказано, ÑÑо пÑи гоÑизонÑалÑном оÑведении ÑÑки нижние пÑÑки гÑÑдино-ÑебеÑной ÑаÑÑи болÑÑой гÑÑдной мÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑгиваÑÑÑÑ Ð´Ð¾ пÑедела, а поÑколÑÐºÑ Ð¿ÐµÑедние подвÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ плеÑа возникаÑÑ, в ÑаÑÑноÑÑи, Ð¾Ñ Ñезкого гоÑизонÑалÑного оÑÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑки, не иÑклÑÑено, ÑÑо непоÑÑедÑÑвенной пÑиÑиной подвÑÐ²Ð¸Ñ Ð° ÑÑановиÑÑÑ Ð¿Ð°ÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ ÑÑга волокон болÑÑой гÑÑдной мÑÑÑÑ Ð¸ ÑиÑоÑайÑей мÑÑÑÑ ÑпинÑ.

- ÐÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа. Ðбе головки двÑглавой мÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа беÑÑÑ Ñвое наÑало Ð¾Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñки. ÐоÑоÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ° наÑинаеÑÑÑ Ð¾Ñ ÐºÐ»Ñвовидного оÑÑоÑÑка лопаÑки обÑим ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸ÐµÐ¼ Ñ ÐºÐ»Ñвовидно-плеÑевой мÑÑÑей. ÐÐ»Ð¸Ð½Ð½Ð°Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ° наÑинаеÑÑÑ ÑÑÑÑ Ð²ÑÑе кÑÐ°Ñ ÑÑÑÑавной Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñки â Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ÑÑÑÑавного бÑгоÑка и задневеÑÑ Ð½ÐµÐ¹ ÑаÑÑи ÑÑÑÑавной гÑбÑ; ее ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ðµ пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез полоÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава над пеÑедней повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÐ¸ плеÑевой коÑÑи и, покинÑв ÑÑÑÑав, ÑпÑÑкаеÑÑÑ Ð¿Ð¾ межбÑгоÑковой боÑозде, окÑÑженное межбÑгоÑковÑм ÑиновиалÑнÑм влагалиÑем и пÑикÑÑÑое попеÑеÑной ÑвÑзкой плеÑевой коÑÑи. Ðбе головки обÑединÑÑÑÑÑ Ð² длинное мÑÑеÑное бÑÑÑко, коÑоÑое пÑикÑеплÑеÑÑÑ Ðº бÑгÑиÑÑоÑÑи лÑÑевой коÑÑи. Таким обÑазом двÑÐ³Ð»Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа плеÑа полÑÑÐ°ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвоваÑÑ ÐºÐ°Ðº на плеÑевой, Ñак и на локÑевой ÑÑÑÑав. ÐбÑеизвеÑÑно, ÑÑо она ÑÐ³Ð¸Ð±Ð°ÐµÑ ÑÑÐºÑ Ð² локÑевом ÑÑÑÑаве и вÑаÑÐ°ÐµÑ Ð¿ÑедплеÑÑе наÑÑжÑ. ÐÑедполагали Ñакже, ÑÑо она, ÑокÑаÑаÑÑÑ, ÑÑÐ½ÐµÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой коÑÑи вниз, однако недавние ÑлекÑÑомиогÑаÑиÑеÑкие иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÑÑавлÑÑÑ Ð² ÑÑом ÑÑомниÑÑÑÑ, поÑколÑÐºÑ ÑлекÑÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð°ÐºÑивноÑÑÑ Ð´Ð²Ñглавой мÑÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа поÑÑи не повÑÑаеÑÑÑ, еÑли Ð½ÐµÑ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² локÑевом ÑÑÑÑаве. ÐпÑоÑем, ÑÑо еÑе не знаÑиÑ, ÑÑо двÑÐ³Ð»Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа плеÑа не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑкÑеплÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевой ÑÑÑÑав Ñвоим пÑоÑнÑм ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸ÐµÐ¼ как в покое, Ñак и пÑи напÑÑжении во вÑÐµÐ¼Ñ ÑÐ³Ð¸Ð±Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑедплеÑÑÑ.

ÐÑовоÑнабжение и иннеÑваÑиÑ

ÐÑовоÑнабжение мÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа пÑакÑиÑеÑки Ñеликом пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼ÑÑеÑной аÑÑеÑии и ее веÑвей. Ðна пеÑеÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼ÑÑеÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ, напÑавлÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÑжного кÑÐ°Ñ Ð¿ÐµÑвого ÑебÑа до нижнего кÑÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑой гÑÑдной мÑÑÑÑ, где пÑодолжаеÑÑÑ Ð² плеÑевÑÑ Ð°ÑÑеÑиÑ. ÐодмÑÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð°ÑÑеÑÐ¸Ñ Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ болÑÑой гÑÑдной мÑÑÑей, а в ÑеÑедине ее пеÑеÑÐµÐºÐ°ÐµÑ ÑпеÑеди Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð³ÑÑÐ´Ð½Ð°Ñ Ð¼ÑÑÑа, пÑежде Ñем пÑикÑепиÑÑÑÑ Ðº клÑÐ²Ð¾Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¾ÑÑоÑÑÐºÑ Ð»Ð¾Ð¿Ð°Ñки. ÐÑÑеÑÐ¸Ñ ÑопÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¶Ð´Ð°ÐµÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð²ÐµÐ½Ð°.

ÐннеÑваÑÐ¸Ñ Ð¼ÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого поÑÑа оÑÑÑеÑÑвлÑÑÑ Ð½ÐµÑÐ²Ñ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑплеÑениÑ. Ðно обÑазÑеÑÑÑ Ñоединением пеÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÑвей ÑеÑÑÑÐµÑ Ð½Ð¸Ð¶Ð½Ð¸Ñ ÑейнÑÑ ÑпинномозговÑÑ Ð½ÐµÑвов и болÑÑей ÑаÑÑи пеÑедней веÑви пеÑвого гÑÑдного неÑва. ÐлеÑевое ÑплеÑение наÑинаеÑÑÑ Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñеи, пÑодолжаеÑÑÑ Ð²Ð¿ÐµÑед и вниз и пÑÐ¾Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð² подмÑÑеÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ, пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð´ клÑÑиÑей на меÑÑе ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑвой и вÑоÑой ее диÑÑалÑнÑÑ ÑÑеÑей. ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ»ÑÑиÑÑ Ð² ÑÑом меÑÑе могÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждаÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевое ÑплеÑение. ÐаÑем оно пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ клÑвовиднÑм оÑÑоÑÑком лопаÑки и оÑÐ´Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÑвÑ, пÑодолжаÑÑиеÑÑ Ð´Ð°Ð»ÑÑе вниз по ÑÑке.

ЧиÑайÑе Ñакже

- ÐлеÑевой ÑÑÑÑав Ñ Ð´ÐµÑей (анаÑомиÑ)

- ÐлеÑо, плеÑевой поÑÑ Ð¸ плеÑевой ÑÑÑÑав

- ÐбÑледование (аÑÑÑоÑкопиÑ) плеÑевого ÑÑÑÑава

- ÐÑаÑаÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð°Ð½Ð¶ÐµÑа плеÑа

- ÐовÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ (ÑазÑÑв) вÑаÑаÑелÑной манжеÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑа

- РазÑÑв биÑепÑа

- ÐеÑÑабилÑноÑÑÑ Ð¿Ð»ÐµÑевого ÑÑÑÑава

- ÐÑÐ²Ð¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑа: ÑимпÑомÑ, леÑение

ÐиÑеÑаÑÑÑнÑе иÑÑоÑники

- Eberly VC et al: Variation in the glenoid origin of the anteroinferior glenohumeral capsulolabrum. Clin Orthop 2002;400:26.

- Enad JG: Bifurcate origin of the long head of the biceps tendon. Arthroscopy 2004;20(10):1081.

- Price MR et al: Determining the relationship of the axillary nerve to the shoulder joint capsule from an arthroscopic perspective. J Bone Joint Surg Am 2004;86-A(10):2135.

Источник