Коленный сустав у младенца

Коленная чашечка или надколенник – это самая большая сесамовидная кость в организме человека, которая заключена в сухожилие четырехглавой мышцы и расположена над полостью коленного сустава. Ее можно с легкостью прощупать через кожу, а также смещать в разные стороны при полном разгибании колена. Основная функция этой кости заключается в защите от чрезмерных боковых смещений частей бедренной и большеберцовой костей, которые образуют коленное сочленение.

Нормальное развитие надколенника

Существует определенный миф о том, что при рождении у детей отсутствуют коленные чашечки. Это неправда, они, конечно, есть у новорожденных. Эта анатомическая структура начинает формироваться у плода, когда мать находится на 4 месяце беременности. Но, как и многие другие элементы опорно-двигательного аппарата, еще состоит из хрящевой ткани, а не из костной. Затем хрящ окружают несколько зон роста – так называемые ядра окостенения. Они появляются примерно между 2 и 6 годами жизни ребенка. Эти зоны постепенно сливаются между собой.

Единая кость надколенника формируется к семилетнему возрасту.

Патология

Неправильное развитие чашечки довольно редко встречаемая патология и чаще встречается совместно с другими нарушениями костно-мышечного аппарата детей. Считается, что все аномалии коленного сустава, в том числе и надколенника, появляются у новорожденных в результате генетических нарушений или влияния внешних причин на процесс внутриутробного развития. Основные факторы, которые негативно влияют на женщину во время беременности и вызывают неправильное развитие чашечки:

- ионизирующая радиация;

- некоторые фармацевтические препараты;

- инфекции;

- гормональные нарушения.

Очень часто в случае воздействия фактора на мать в первые три месяца беременности коленная чашечка полностью отсутствует у новорожденного, если в остальные сроки – она обычно остается недоразвитой.

При подозрении на патологию этой кости обычно проводят осмотр ребенка и рентгенологическое обследование.

Отсутствие коленной чашечки

Такая аномалия довольно редка среди детей и встречается в большинстве случаев вместе с недоразвитием большеберцовой и бедренной кости. Если дети рождаются без чашечки, то у них также могут быть вывихи голени и бедра, косолапость и другие нарушения.

Патология только надколенника не влияет на работу конечности, а проявляется лишь видимым дефектом. Но возможна слабость ноги, и ранняя ее утомляемость при ходьбе или беге.

При отсутствии только чашечки без других нарушений лечение не требуется. Если есть и другие пороки используют оперативное лечение, так как это сильно влияет на качество жизни.

Дольчатый надколенник

Его выявляют у 2% людей, которым когда-либо в течение жизни был сделан рентген колена. Он становится случайной находкой и чаще всего встречается среди лиц мужского пола. Дольчатый надколенник состоит из 2–3 частей, но его размер является нормальным. Лечить таких детей не нужно. Но необходимо иметь в виду, что такая аномалия способствует в будущем появлению травм и артрозу.

Детям с дольчатым надколенником рекомендуется быть осторожными во время спортивных занятий.

Врожденный вывих надколенника

В подавляющем большинстве эта патология является наследственной. Чаще встречается среди мальчиков. Врожденный вывих чашечки характеризуется неустойчивостью при ходьбе. При осмотре можно выявить смещение этой кости кнаружи и ограничение движений сустава. Чем человек старше, тем больше вероятность развития у него X-образного отклонения голени. Следует помнить, что врожденный вывих чашечки является фактором риска развития артроза колена.

Когда делают рентген, врачи выявляют смещение и недоразвитие надколенника, которое проявляется уменьшенным размером и неправильной формой, а также другими костными аномалиями.

Это заболевание лечится только путем операции.

Реконструкция связки при привычном вывихе надколенника

Источник

Надколенник —, один из важных элементов опорно-двигательного аппарата человека, который защищает коленный сустав от травмирования. Существует миф, что надколенники отсутствуют у новорожденных. В данной статье мы расскажем, когда формируются коленные чашечки у ребенка, и какие могут быть отклонения при их развитии.

Как происходит нормальное формирование надколенников

Распространенное мнение о том, что дети рождаются без коленных чашечек, является неправильным. У детей есть надколенники, однако они не являются такими развитыми, как у взрослых людей.

Когда появляются коленные чашечки у младенцев? Этот структурный элемент образуется еще в период развития плода внутриутробно, начиная с 4 месяца беременности. Он представляет собой хрящевое образование, а не костное.

В процессе развития в возрасте 2-6 лет этот хрящ окружается несколькими зонами роста —, ядрами окостенения. Во время роста они постепенно сливаются и образуют единый костный элемент.

Справка. Полноценные надколенники образуются к 7-летнему возрасту.

В итоге можно сказать, что надколенники не появляются в каком-то определенном возрасте, а формируются в процессе роста и развития ребенка.

Патологии

Выяснив вопрос о том, есть ли коленные чашечки у новорожденных, перейдем к рассмотрению возможных отклонений в развитии этого костного элемента.

Справка. Неправильное формирование надколенников —, патология, которая, как правило, сочетается с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Вызвать такую аномалию могут различные генетические нарушения либо негативное влияние факторов на женщину во время беременности:

- радиационное облучение,

- медикаменты,

- инфекции,

- сбои гормонального фона.

Если на женщину в первые 3 месяца беременности было оказано негативное воздействие, у младенца возможно полное отсутствие надколенников, костная структура у ребенка может быть недоразвита.

При наличии у врача сомнений насчет развитости кости назначается осмотр у ортопеда и проведение рентгенографии.

Отсутствие коленных чашечек

Подобное отклонение встречается крайне редко и зачастую сочетается с недоразвитостью костей. Может повлечь за собой вывих голени, бедра, косолапость и пр.

Справка. Если, кроме отсутствия надколенников, прочие недуги не обнаружены, то двигательная функция ног не нарушается.

Проявляется лишь заметный дефект и быстрое утомление при физических нагрузках.

Отсутствие кости не требует никакой терапии. Если же имеются и другие нарушения, то применяется хирургическое вмешательство.

Дольчатый надколенник

Отклонение встречается редко и выявляется при прохождении рентгенографии. Чаще определяется у мальчиков.

Справка. Дольчатый надколенник —, кость нормального размера, которая не является единой, а состоит из 2-3 частей.

Такой элемент не вызывает болезненности, дискомфорта и не требует терапии. Однако детям следует заниматься щадящими видами спорта и по возможности избегать травмирований.

А взрослые люди в большей степени подвержены возникновению артроза, поэтому им необходимо приступать к профилактическим мероприятиям как можно раньше.

Врожденный вывих надколенника

Нарушение является наследственным и определяется преимущественно у мальчиков. Характерная черта заболевания —, неустойчивость во время ходьбы, кроме того, врач на осмотре может выявить следующие признаки:

- коленная чашечка двигается, смещается наружу,

- ограниченность движения в суставном сочленении,

- присутствует вероятность приобретения Х-образной формы ног.

Во время рентгенографического обследования выявляются смещение и неправильное развитие костного элемента. Проявляется в виде неправильной формы и уменьшенного размера кости.

Важно! Заболевание существенно повышает вероятность возникновения артроза.

Лечение патологии осуществляется с помощью хирургического вмешательства.

Заключение

В организме каждый структурный элемент имеет свои этапы формирования и развития, а также выполняет возложенные на него функции. Нарушение этих процессов может негативного сказаться на функционировании организма и качестве жизни человека. Поэтому ответственное отношение к своему здоровью и своевременное лечение помогут избежать подобных проблем.

Источник

Существует множество мифов, связанных с различием между строением тела ребенка и взрослого. Одним из них считается мнение, что у детей нет коленных чашечек до определенного возраста. Но эта информация ошибочна, и даже у еще не рожденного малыша уже есть надколенники, но по структуре где-то до 6 лет они отличаются от взрослых, поэтому во время рентгенологического исследования на снимке они не видны.

Формирование коленных чашечек у детей происходит к шести годам жизни.

Формирование коленных чашечек у детей происходит к шести годам жизни.

Коленные суставы новорожденных

У только что рожденного ребенка чашечки есть, но в младенческом возрасте они состоят из тонкой хрящевой ткани, а не из костной. Поэтому в первые месяцы жизни малыша их довольно трудно рассмотреть на рентгеновском снимке, что и порождает ложные сведения о строении опорно-двигательного аппарата у новорожденных. Чтобы избежать повреждения чашечек, не рекомендуется делать массаж коленок грудному ребенку, ведь они хрупкие и могут повредиться.

Вернуться к оглавлению

Когда появляются и что собой представляют коленные чашечки у детей?

Коленная чашечка — самая крупная сесамовидная кость человеческого организма, окруженная сухожилиями четырехглавой мышцы, располагающаяся над полостью суставного соединения колена. Надколенник удастся легко нащупать под кожей, он без усилий смещается в разные стороны при расслаблении ноги. Главной функцией чашечки колена считается защита от сильных боковых смещений бедренной и большеберцовой кости, которые и составляют коленное сочленение.

На развитие коленных чашечек у детей негативно может сказаться нездоровая беременность, болезни, травмы малыша.

На развитие коленных чашечек у детей негативно может сказаться нездоровая беременность, болезни, травмы малыша.

Чашечки формируются еще во время развития ребенка внутриутробно приблизительно в I триместре на 4-м месяце беременности. В этот период образуется хрящ, который и заменяет пока костную ткань. На этом этапе развития у малышей коленные суставы мягкие и хрупкие. Во время беременности могут возникнуть проблемы с образованием сустава. Но такое нарушение встречается редко. Выделяют ряд негативных факторов, как внешних, так и внутренних, способных пагубно сказаться на здоровье младенцев.

Распространенные причины нарушений:

- злоупотребление или неправильное применение лекарственных препаратов;

- инфекционные заболевания матери в период вынашивания ребенка;

- влияние радиационного излучения и неблагоприятной окружающей среды;

- нарушения обменных процессов.

Воздействие какого-либо из перечисленных факторов в первые 3 месяца беременности может привести к тому, что чашечки могут и не сформироваться вовсе. Если проблемы со здоровьем матери обнаруживаются в такое ответственное время, это порождает различные дефекты коленных суставов у ребенка в будущем.

Вернуться к оглавлению

Особенности окостенения суставов колена

Примерно до 2-х лет коленные чашечки у малыша преимущественно состоят из хрящевой ткани. После достижения этого возраста происходит образование так называемых зон роста. В определенном количестве они окружают хрящ. Их называют ядрами окостенения, которые постепенно срастаются в единое целое. Формирование занимает приблизительно 4 года. То есть в возрасте до 6-ти лет заканчивается процесс окостенения коленных чашечек у детей, и формируется полноценная костная ткань.

Источник

У женщин ВВК встречается чаще по сравнению с мужчинами. Соотношение девочек и мальчиков составляет 10:3. Двухстороннее симметричное поражение коленных суставов встречается в 1/3 случаев; в остальных 2/3 случаев процесс затрагивает один сустав.

ВВК сочетается с общими и локальными проявлениями дисплазии ОДС. При вывихе колена обнаруживают аплазию либо гипоплазию крестообразных связок, переудлинение задней крестообразной связки с ее истончением, недоразвитие либо отсутствие надколенника, отсутствие супрапателлярного заворота, фиброз четырехглавой мышцы. При ВВК диагностируют сопутствующую дисплазию тазобедренного сустава в 45%, эквиноварусную стопу — в 31%, вывих в локтевом суставе в 10%. При ВВК встречается недоразвитие малоберцовой кости, латеральный подвывих в голеностопном суставе и подвывих в под таранном суставе. Вывих в коленном суставе обнаруживают при заболеваниях с диаметрально противоположными суставными проявлениями. ВВК имеет место при артрогрипозе, для которого характерна контрактура суставов, а также при синдромах Дауна, Ларсена, Эллисаван Кревельда, при которых имеется избыточная подвижность сочленений.

Для образования вывиха во внутриутробном периоде имеет значение сочетание множественных признаков дисплазии с особенностями строения коленного сустава. Вывиху голени способствуют маловодие и ягодичное предлежание, при котором имеется разгибание в коленных суставах и сгибание в тазобедренных суставах. Разгибание колена в условиях большого скоса кзади плато большеберцовой кости облегчает ее смещение вперед по мыщелкам бедра. В норме движение голени ограничивают крестообразные связки, закладка которых происходит на 8-10-й неделе внутриутробного развития. При врожденном недоразвитии связок отсутствует препятствие к соскальзыванию большеберцовой кости. Смещение голени вперед относительно бедра приводит к увеличению разгибательного момента четырехглавой мышцы и уменьшению сгибательного момента задней группы мышц бедра. Возникает внутриутробный мышечный дисбаланс. Преобладание тяги разгибателей способствует смещению вперед большеберцовой кости вместе с точками прикрепления мышц-сгибателей голени. Происходит изменение вектора мышц-сгибателей, которые начинают действовать как разгибатели голени, что еще больше увеличивает разгибательный момент в коленном суставе. Сближение точек фиксации четырехглавой мышцы приводит к нарушению ее сокращения и дегенерации.

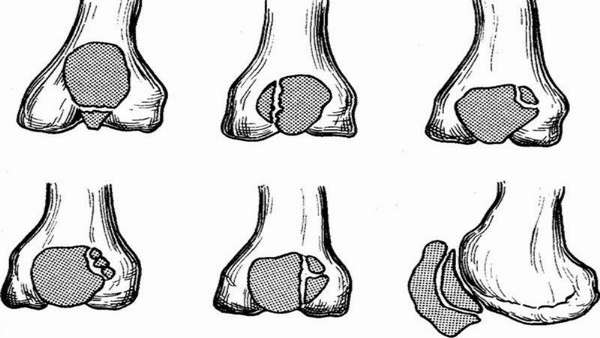

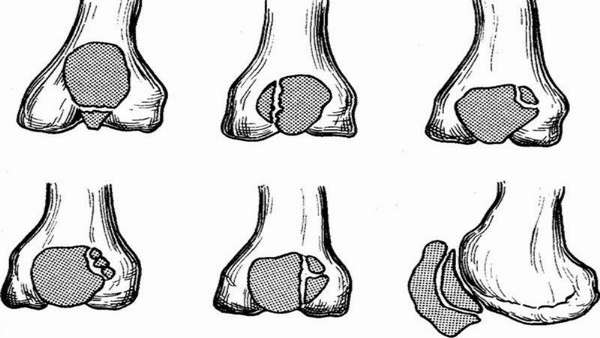

Развивается контрактура мышцы, которая приводит к тугоподвижности коленного сустава. По некоторым данным, ограничению движений колена в наибольшей степени способствует контрактура прямой порции четырехглавой мышцы. В основу классификации ВВК положена градация степени вывиха по Левёф, Пайс, согласно которой все дистопии в суставе подразделяются на рекурвацию, подвывих и вывих.

Классификация ВВК по Левёф и Пайс.

- Рекурвация коленного сустава. Незначительное смещение большеберцовой кости относительно бедренной. Угол переразгибания коленного сустава составляет 15-20°, угол сгибания — 90°.

- Подвывих. Средняя степень смещения большеберцовой кости относительно бедренной. Сохранение частичного контакта между бедренной и большеберцовой костями. Угол переразгибания голени достигает 45°, угол сгибания — 0°.

- Вывих. Смещение большеберцовой кости вперед и вверх относительно бедренной кости. Полное разобщение суставных концов. Переразгибание голени выражено настолько, что у лежащего ребенка при сгибании в тазобедренном суставе стопа находится рядом с головой.

При осмотре новорожденного обращает на себя внимание переразгибание ноги в коленном суставе. При вывихе есть полное смещение голени впереди бедра, при подвывихе — частичное смещение. На передней поверхности сустава видны поперечные кожные складки, на задней поверхности имеется тугое натяжение кожи. В подколенной ямке при пальпации прощупываются задняя и средняя суставные поверхности мыщелков бедра. В коленном суставе имеется контрактура. Активные движения ограничены в пределах 10-15°. При пассивном сгибании голени происходит сокращение мышц-сгибателей, которые смещены вперед, что вызывает упругое сопротивление движению. При сгибании голени усиливается ее смещение в переднем направлении. Имеются симптомы передней и боковой нестабильности сустава.

У ребенка ко времени достижения возраста самостоятельного передвижения рекурвация коленного сустава вызывает нарушение опороспособности ноги и резко препятствует ходьбе. Нелеченный ребенок осваивает передвижение с помощью четырех конечностей, опираясь на ноги и на руки. При опоре на ногу, переразогнутую в коленном суставе, возникает сгибание и отведение в тазобедренном суставе, что способствует образованию вальгуса коленного сустава. Освоение самостоятельной ходьбы на двух ногах происходит как при подвывихе, так и при вывихе колена. Сроки начала и становления локомоции задерживаются, а ходьба значительно отличается от нормальной. При переходе ребенка из горизонтального в вертикальное положение бедренная кость в коленном суставе оказывается в неустойчивом положении без поддержки большеберцовой кости. Связки и мышцы коленного сустава не способны удержать бедро на одной вертикальной оси с голенью. Под действием веса тела бедро, которое смещено кзади от голени, опускается вниз по крутому скату эпифиза больше-берцовой кости, в результате чего голень оказывается впереди бедра. Дистальный отдел бедра оказывает давление на голень сзади, что способствует наклону колени вперед. Мышцы-сгибатели голени оказываются смещенными кпереди относительно диафиза бедра и не выполняют своей стабилизирующей функции. Бедро в суставе удерживается благодаря капсульно-связочным структурам. Под давлением бедра происходит растяжение крестообразных связок и задней части капсулы коленного сустава. Наступает сгибание коленного сустава, что приводит к изменению положения ОЦМ.

Для удержания центра тяжести в пределах площади опоры происходит ряд вторичных изменений в кинематической цепи ОДС: увеличение сгибания тазобедренного сустава, разгибания голеностопного сустава и дуги поясничного лордоза. Образуется позная сгибательная синергия, которая по сравнению с разгибательной установкой является более физиологичной, так как позволяет легче перейти от покоя к ходьбе и требует относительно меньших энергозатрат для поддержания равновесия тела. При сгибательной установке нижних конечностей нарушена К-стратегия удержания равновесия, для которой необходима большая амплитуда подвижности в коленном суставе.

Сгибательная установка конечностей у ребенка с ВВК оказывает влияние на ходьбу. Ограничение движений в коленном суставе приводит к уменьшению длины шага. В период переноса ноги по воздуху отмечается уменьшение клиренса стопы. В фазу переднего толчка стопа контактирует с опорой всей подошвенной поверхностью. В фазу опоры на всю стопу в коленном суставе голень смещается вперед и вверх, что амортизирует ходьбу. Продолжительность одноопорной фазы увеличена. Мышечная недостаточность и медленная ходьба приводят к уменьшению выраженности пиков реакции опоры на ее графике.

Смещение бедра вниз относительно голени приводит к внутренней ротации бедра, что вызывает вальгус в коленном суставе и вальгус заднего отдела стопы. На фоне увеличения разгибания в голеностопном суставе вальгус заднего отдела стопы приводит к установке переднего отдела стопы в положение супинации, что ограничивает пронацию стопы и внутреннюю ротацию голени в фазу переднего толчка и фазу стояния на одной ноге. Вальгус коленного сустава вызывает компенсаторное отведение бедра с целью предотвращения соударения с контрлатеральным коленным суставом во время ходьбы. Происходит ослабление отводящих мышц и преобладание приводящих мышц, что усугубляет вальгус колена. Постепенно в коленном суставе образуется сгибательно-приводящая контрактура с уменьшением амплитуды движений, в большей степени активных и в меньшей степени пассивных. Самостоятельная ходьба возможна при контрактуре до 20°.

Для диагностики ВВК производят рентгенографию и УЗИ.

ВВК дифференцируют с врожденной рекурвацией коленного сустава, при которой имеется переразгибание в коленном суставе. Суставные концы бедренной и больше-берцовой костей находятся в конгруэнтном состоянии и соответствуют друг другу на протяжении амплитуды движения вплоть до положения гиперэкстензии, когда наступает дисконгруэнтность суставных концов.

ВВК дифференцируют с подвывихом голени, вызванным врожденным отсутствием одной либо обеих крестообразных связок. Считается, что отсутствие передней крестообразной связки не является абсолютным фактором дислокации, действие которого во всех случаях приводит к вывиху. Аплазия крестообразной связки является причиной дестабилизации сустава и привычного переднего подвывиха голени при сгибании колена. Имеются положительные симптомы передней нестабильности, которые в половине случаев сопровождаются симптомами боковой нестабильности. На рентгенограмме при врожденном отсутствии крестообразных связок отмечают гипоплазию мыщелков бедренной, большеберцовой костей и межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, а также недоразвитие надколенника и его дистонию. На УЗИ выявляют отсутствие крестообразных связок. Дети с отсутствием крестообразных связок способны к активным движениям без выраженного нарушения походки, которое повсеместно имеется при ВВК.

Лечение

Лечение ВВК осуществляют с помощью консервативных и оперативных методов.

Консервативные мероприятия начинают на первой неделе жизни. Делают закрытое вправление вывиха. Возможности репозиции зависят от выраженности деформации. Переразгибание с углом до 40° поддается вправлению относительно легко. Для репозиции производят тракцию голени по оси, во время которой вначале делают разгибание голени, а затем ее сгибание. Для установки суставных концов в правильное положение оказывают давление на дистальную часть бедра и на проксимальную часть голени в противоположных направлениях. Накладывают гипсовую повязку в положении сгибания колена сроком на 4 недели или 8 недель. Каждые 2 недели делают смену гипсовых повязок, увеличивая при этом угол сгибания. При достижении угла 90° гипс снимают. Надевают стремена Павлика, которые носят вначале на протяжении суток, а затем по ночам в течение 2-3 месяцев. У детей с углом разгибания больше 40° при неэффективности однократной репозиции накладывают кожную тракцию за голень в положении ребенка на животе. Добиваются вправления, после чего накладывают Гипсовую повязку с углом сгибания колена 45-60°. Путем смены гипсовых вязок угол сгибания доводят до 100°.

При невозможности удержать положение костей в гипсовой повязке прибегают к фиксации костей спицами. Под наркозом делают закрытую ручную репозицию с вытяжением голени по оси и давлением на бедро и голень в противоположных направлениях. Достигнутое положение суставных концов фиксируют тремя спицами, одну из которых вводят через бедренную кость в большеберцовую, и две перекрещивающиеся — через большеберцовую кость в бедренную. Накладывают гипсовую повязку сроком на 6-8 недель.

Сочетание ВВК с другими проявлениями дисплазии влияет на тактику лечения больного. При сочетании ВВК с вывихом или подвывихом в тазобедренном суставе вначале делают ручную репозицию вывиха колена. Конечность иммобилизируют задней шиной на всю ногу в положении сгибания колена под углом 45°. Затем накладывают кожную тракцию на бедро, которое находится в шине, сроком на 2 недели и добиваются вправления вывиха тазобедренного сустава. Надевают либо кокситную гипсовую повязку, в которой периодически делают редрессацию в коленном суставе, либо стремена Павлика. При сочетании ВВК с относительно легкой дисплазией тазобедренного сустава делают ручную репозицию вывиха колена с иммобилизацией колена гипсовой повязкой под углом 45°. После того как достигнуто сгибание колена, надевают стремена Павлика для коррекции дисплазии тазобедренного сустава.

Показанием к оперативному лечению является отсутствие эффекта от консервативных мероприятий. Показателем безуспешности лечения у ребенка двух лет является угол сгибания в коленном суставе менее 45° после 8 недель тракции. Основным оперативным вмешательством является открытое вправление вывиха коленного сустава, которое осуществляют передне-медиальным доступом. Удаляют фиброзную ткань, производят релиз капсулы сустава по передней и боковым поверхностям, релиз илиотибиального пучка и вправление вывиха. При затруднении вправления голени делают капсулотомию или капсулэктомию. При укорочении четырехглавой мышцы делают ее V-Y пластику. Накладывают кокситную гипсовую повязку сроком на 6 недель. При перерастяжении или при полном отсутствии крестообразных связок делают их пластику, после чего накладывают гипсовую лонгету под углом сгибания 10-15 о£оком на 6 недель. После снятия лонгеты носят ортез с ограничением сгибания колена от 20° до 90°. При значительном наклоне плато больше-берцовой кости кзади делают ее переднюю клиновидную остеотомию. При безуспешном вправлении вывиха из-за несоответствия длины мышц длине костей делают сегментарную остеотомию бедренной кости с фиксацией интрамедуллярным стержнем. При сочетании вывиха в тазобедренном суставе с ВВК, который невозможно вправить консервативными методами, делают одновременно операцию открытого вправления в коленном суставе и закрытое вправление в тазобедренном суставе, после чего фиксируют нижнюю конечность единой кокситной гипсовой повязкой.

По сравнению с консервативными методами лечения операция считается менее эффективной. После закрытого вправления вывиха амплитуда разгибания-сгибания составляет 3-94°, после кожной тракции и редрессации — 0-120°. После оперативного вмешательства амплитуда разгибания-сгибания в коленном суставе составляет 11-80°. Результаты операций оказываются сравнительно низкими в связи с действием следующих факторов:

- относительно тяжелый контингент пациентов, у которых консервативное лечение оказалось неэффективным;

- позднее проведение хирургического вмешательства — операция удлинения четырехглавой мышцы, сделанная в возрасте старше 2 лет, менее эффективна, чем произведенная в молодом возрасте;

- нестабильность коленного сустава или его тугоподвижность, которая развивается по мере роста после операции пластики связок;

- тугоподвижность коленного сустава после артротомии или капсулэктомии, проведенной в раннем возрасте.

После завершения лечения на первом году жизни самостоятельная ходьба начинается обычно в 1,5 года. Сроки начала ходьбы отдаляются при остаточной деформации сустава, при сочетании вывиха с нестабильностью сустава, а также при двухстороннем ВВК. У ребенка в возрасте до 2 лет нарушения ходьбы имеются при восстановлении сгибания колена менее 40°. При сгибании колена больше 60° нарушения ходьбы практически незаметны. Для ускорения освоения ходьбы и с целью предотвращения развития вторичных изменений в суставах дети носят профилактическую обувь.

Источник