Эндопротезирование тазобедренного сустава у детей

Деформирующий

артроз тазобедренного сустава является

социально значимой проблемой, остающейся

в фокусе внимания мирового ортопедического

сообщества.

Причинами

деформирующего коксартроза более чем

в половине случаев являются заболевания

тазобедренного сустава. Наиболее

эффективным методом лечения этих

заболеваний является хирургический.

Техника оперативных вмешательств

достаточно разработана и при правильных

показаниях и корректном техническом

выполнении позволяет получить стойкий

положительный эффект.

Тем не менее,

многолетний опыт специализированного,

шестидесятикоечного отделения патологии

тазобедренного сустава института имени

Генриха Ивановича Турнера показывает,

что больные с ятрогенными патологическими

изменениями и деформациями суставов,

стабильно составляют не менее 50% пациентов

и тенденции к уменьшению их числа не

прослеживается. В попытках исправить

ошибки, допущенные при первичной

операции, наблюдается бессистемность

и вредная настойчивость, как правило,

только усугубляющая ситуацию. Многие

пациенты подвергаются 5 — 6, а «рекордсмены»

и 10 — 12 вмешательствам. На слайде Вы

видите результаты такого неадекватного

лечения.

Врожденный двусторонний вывих бедра (состояние после неадекватного хирургического лечения)

В результате

этого, к 15 — 16 годам тазобедренный сустав

превращается в малофункциональное

анатомическое образование, с

рубцово-измененными кожными покровами,

гипотрофированными мышцами, источенной

капсулой, деформированными вертлужной

впадиной и проксимальным отделом

бедренной кости и не опорной патологической

установкой конечности. На представленных

слайдах вы видите результат неадекватного

хирургического лечения ребёнка по

поводу двустороннего врождённого вывиха

бедра.

Совершенно

естественно, что только тотальное

эндопротезирование может помочь данной

группе пациентов.

Эндопротезирование

остаётся достаточно редким способом

лечения детей с патологией тазобедренного

сустава. В значительной мере это

обусловлено психологическим барьером

– замена собственного сустава на

искусственный, в растущем организме

ребёнка, считается недопустимой. При

этом не принимается в расчёт тот фактор,

что к возрасту 14 – 18 лет развитие костей

тазового пояса практически полностью

завершено, а у пациентов, после осложнённых

хирургических вмешательств, ростковые

зоны тазобедренного сустава попросту

погибли.

В отделении

патологии тазобедренного сустава

института имени Генриха Ивановича

Турнера», в период с 2009 по 2011 гг., выполнено

27 операции тотального эндопротезирования

тазобедренного сустава 25 пациентам в

возрасте от 14 до 18 лет.

Все пациенты

поступили в клинику института с

деформирующим коксартрозом III

– IV

стадии, различной этиологии.

По поводу

имевшейся патологии тазобедренного

сустава ранее были прооперированы 22

человека, из них прооперированы

неоднократно – 15 человек.

Показаниями

к выполнению эндопротезирования

являлись:

выраженные

клинические проявления существенно

ограничивающие жизненную активность

подростка.рентгенологическая

картина необратимой гибели тазобедренного

сустава.закрытие

ростковых зон тазобедренного сустава.

Во всех

случаях, нами использовался эндопротез

конструкции профессора Цваймюллера с

биологической фиксацией ножки и винтовой

чашки.

Выбор данного

эндопротеза обусловлен, в первую очередь,

большим диапазоном размеров, что

позволяло производить его адекватную

имплантацию с максимальным анатомическим

соответствием и при нанесении минимальной

травмы бедренной и тазовой костям

подростка. Помимо этого, конструктивные

особенности винтовой чашки обеспечивают

убедительно прочную фиксацию тазового

компонента протеза, что позволяет

нагружать оперированную конечность в

более ранние послеоперационные сроки.

При проведении

предоперационного обследования, помимо

стандартных методов, обязательно

выполнялись электоромиография мышц,

окружающих тазобедренный сустав и

биомеханическое исследование. Полученные

данные, в дальнейшем, позволяли адекватно

оценить восстановление функции нижней

конечности.

Иммобилизация

в послеоперационном периоде осуществляется

при помощи поролонового реклинатора,

удерживающего нижние конечности в

положении отведения в тазобедренных

суставах. Реклинатором пациенты

пользуются в течение трёх месяцев во

время сна.

Реабилитационные

мероприятия начинались на первый же

день после операции. В первые три дня,

пациент выполняет упражнения направленные

на улучшение кровообращения и

восстановление функции мышц прооперированной

конечности.

Для улучшения

кровообращения многократно и в медленном

темпе выполняется сгибание – разгибание

в голеностопном суставе.

Для укрепления

четырёхглавой мышцы бедра, стабилизирующей

коленный сустав при ходьбе, выполняется

напряжение названной мышцы, при этом

пациент пытается приподнять голень и

оторвать пятку от постели.

Задняя группа

мышц бедра укрепляется упражнением,

при котором пациент, слегка сгибая ногу

в колене, надавливает пяткой на койку.

Так же

выполняется статическое напряжение

ягодичных мышц.

Напряжение

мышц производится в течение пяти секунд

и повторяется с перерывами по десять

раз. Все упражнения выполняются каждый

час.

Начиная с

третьего дня, добавляются упражнения,

улучшающие не только тонус мышц, но и

подвижность в тазобедренном суставе.

Отведение

бедра укрепляет травмированные при

операции отводящие мышцы. Категорически

запрещается при выполнении упражнения

скрещивать ноги и ротировать

прооперированную конечность в

тазобедренном суставе, во избежание

вывиха эндопротеза.

Медленное

сгибание и разгибание ноги, при котором

пятка скользит по поверхности кровати,

улучшает подвижность в тазобедренном

суставе.

Укрепление

передней группы мышц бедра проводится

в более утяжелённом режиме – ногу

необходимо разгибать в коленном суставе

с подложенным под него валиком.

А так же

поднимать прямую ногу на пятнадцать –

двадцать сантиметров над кроватью.

Ходить при

помощи костылей, без опоры на оперированную

нижнюю конечность, разрешалось на 3 –

4 сутки после операции.

На седьмые

сутки, после утихания послеоперационных

болей, начинались занятия на роботизированном

комплексе «ЛОКОМАТ». Реабилитация,

основанная на принципе биологической

обратной связи, значительно ускоряет

освоение ребёнком правильного стереотипа

ходьбы и упрощает разработку движений

в тазобедренном суставе.

Дозированная

нагрузка 25% от веса тела на оперированную

конечность разрешалась через 10 дней

после операции, полная нагрузка – через

3 месяца. На слайде представлена пациентка

с диагнозом «спондилоэпифизарная

дисплазия». После эндопротезирования

правого тазобедренного сустава прошло

5 месяцев, левого – 9 дней.

У всех

пациентов при поступлении имелась

сгибательно-приводящая контрактура

поражённого тазобедренного сустава,

большей или меньшей степени выраженности.

В ходе выполнения хирургического

вмешательства мы не производили

теномиотомию или удлинение приводящих

и субспинальных мышц бедра. Полностью

контрактура устранялась в течение 6 –

12 мес. при помощи лечебной физкультуры.

Представлена пред- и послеоперационная

клиническая картина пациентки со

спондилоэпифизарной дисплазией,

результаты лечения которой демонстрировались

на предыдущем слайде.

Максимальный

срок наблюдения составляет 3 года. У

всех пациентов получены хорошие

результаты лечения.

Через 8 месяцев после эндопротезирования.

В заключении

позвольте продемонстрировать отдалённый

результат лечения.

Пациент 16

лет. с посттравматическим коксартрозом.

В результате автотравмы ребёнок получил

перелом шейки правого бедра, осложнившийся

некрозом и деформацией проксимального

отдела бедренной кости.

Таким образом,

мы считаем, что у подростков, с необратимыми

деформациями тазобедренного сустава,

тотальное эндопротезирование, в сочетании

с ранней послеоперационной реабилитацией

является адекватным и современным

методом лечения, позволяющим в течение

шести – девяти месяцев избавить ребёнка

от

Обсуждение темы эндопротезирования тазобедренного сустава у детей на форуме

Источник

Введение

Проблема лечения детей с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава является одной из самых актуальных в современной ортопедии. У 37–85 % пациентов причиной развития коксартроза являются врожденные и приобретенные заболевания тазобедренного сустава [1, 2]. В подавляющем большинстве случаев причиной деформирующего артроза тазобедренного сустава в детском возрасте являются дисплазия тазобедренных суставов, врожденный вывих бедра, болезнь Легга – Кальве – Пертеса, юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости, последствия острого гематогенного остеомиелита, последствия ревматоидного артрита, различные варианты эпифизарных дисплазий. Нами выделена группа пациентов, которым были сделаны многократные безуспешные попытки восстановления утраченных анатомических и биомеханических соотношений в тазобедренном суставе [3]. На момент поступления в клинику у таких детей имелись грубые статико-динамические нарушения вследствие выраженного ограничения амплитуды движений в тазобедренных суставах, болевого синдрома и разновеликости нижних конечностей. До недавнего времени в клинике патологии тазобедренного сустава ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» у детей и подростков при наличии клинико-рентгенологических признаков необратимой гибели тазобедренного сустава с целью восстановления функции нижней конечности выполнялась артропластика тазобедренного сустава деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками (ДКХАК). Первая в России артропластика была выполнена в 1869 году И.Н. Новацким для мобилизации анкилозированного тазобедренного сустава. Использование для артропластики различных биологических, металлических и синтетических прокладок, как правило, не дает долгосрочных ожидаемых результатов из-за рецидива контрактур, тугоподвижности, фиброзных, а затем и костных анкилозов в порочном положении конечности [4, 5]. Цель артропластики тазобедренного сустава — сформировать опорный, безболезненный диартроз с необходимым минимумом функциональных возможностей [6]. Замена дегенерированного гиалинового суставного хряща на сегодняшний день остается актуальной проблемой [7]. Артропластика тазобедренного сустава ДКХАК до последнего времени являлась перспективным методом лечения, поскольку колпачки обладают минимальной антигенной активностью [8–10], а после деминерализации растворами кислот колпачок становится упруго-эластичным, довольно легко изменяет свою форму, сохраняет достаточную механическую прочность, что весьма важно при подгонке трансплантата к материнскому ложу — культе проксимального отдела бедренной кости или вертлужной впадине во время операции [11, 12]. Несмотря на все это, среднесрочные хорошие результаты при артропластике ДКХАК наблюдаются в 50 % случаев. Принципиальные изменения в решении проблемы восстановления утраченной функции тазобедренного сустава в России произошли после предложения К.М. Сиваша (1956) выполнять тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Предпочтение в выборе метода оперативного лечения остается за хирургом. В специализированном отделении патологии тазобедренного сустава ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» с 2009 года при клинико-рентгенологических признаках коксартроза III стадии методом выбора является тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Цель исследования — определить технические особенности тотального эндопротезирования после ранее выполненной артропластики ДКХАК.

Материалы и методы

За период с 2009 по 2014 год проанализированы результаты лечения 13 детей (100 %) — 8 девочек (61,5 %) и 5 мальчиков (38,5 %) в возрасте от 13 до 16 лет (всего 13 суставов). Причиной развития деформирующего артроза у 5 детей (38,5 %) был врожденный вывих бедра, у 3 (23 %) — юношеский эпифизеолиз головок бедренных костей, у 5 (38,5 %) — последствия острого гематогенного остеомиелита. До поступления в клинику всем детям выполнялись неоднократные как вне, так и внутрисуставные операции (открытое вправление бедра, корригирующая остеотомия бедра) на тазобедренном суставе. У всех детей (100 %) были выявлены клинико-рентгенологические признаки деформирующего артроза IIб–III стадий по классификации диспластического коксартроза (ДКА) у детей и подростков, разработанной в НИДОИ им. Г.И. Турнера. На наш взгляд, причиной неудовлетворительных результатов лечения врожденного вывиха бедра и юношеского эпифизеолиза головок бедренных костей у 8 пациентов (61,5 %) явились технические ошибки в ходе выполнения хирургического вмешательства, а у 5 детей (38,5 %) с последствиями острого гематогенного остеомиелита — тяжесть поражения тазового и бедренного компонентов сустава. Всем 13 пациентам (100 %) в возрасте от 7 до 14 лет для восстановления утраченной функции тазобедренного сустава была выполнена тотальная артропластика ДКХАК. В дальнейшем постепенно, в срок от 2 до 7 лет, в связи с прогрессированием дегенеративного процесса у всех 13 детей (100 %) развилась тугоподвижность, появился болевой синдром и грубые нарушения статико-динамической функции, что явилось показанием к проведению тотального эндопротезирования для возвращения ребенка к привычному образу жизни.

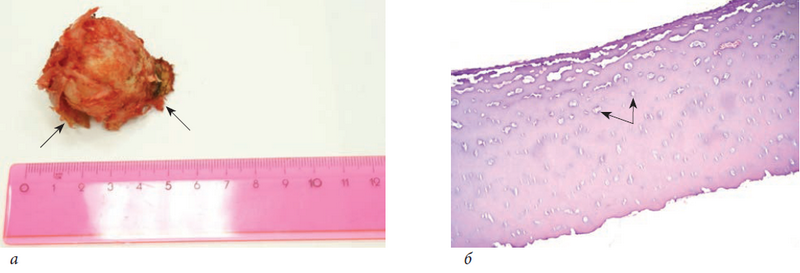

Всем 13 пациентам (100 %) после подписания добровольного информированного согласия на участие в исследовании и проведение хирургического лечения было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава из заднебокового доступа Гибсона – Кохера. При осмотре полости сустава после артротомии отмечалась фрагментация ДКХАК как в вертлужной впадине, так и на головке бедренной кости. Обнаружены свободно лежащие или интимно спаянные с рубцовыми тканями фрагменты колпачка в полости сустава размером не более 2 × 1 см. Ни у одного из 13 пациентов (100 %) не произошла трансформация аллотрансплантатов. После иссечения рубцовой ткани, удаления фрагментов ДКХАК отмечалось истончение и выраженный склероз краев и дна вертлужной впадины. После деликатной обработки вертлужной впадины фрезами 9 пациентам (69,2 %) была имплантирована бесцементная винтовая впадина Bicon plus конструкции Zweimuller с кросс-линк полиэтиленовым вкладышем. Выбор ацетабулярного фрагмента обусловлен особенностями конструкции, обеспечивающей надежную стабильную фиксацию даже при условии ее контакта с костью на 2/3 поверхности. У 4 пациентов (30,8 %) были вынуждены установить вертлужный компонент Muller цементной фиксации в связи с истончением и выраженным склерозом краев и дна вертлужной впадины более 2 мм и невозможностью получения стабильной фиксации с помощью бесцементной винтовой впадины Bicon plus. Всем 13 пациентам (100 %) была имплантирована ножка SL-plus. У 9 пациентов (69,2 %) была использована керамическая головка и у 4 пациентов (30,8 %) — Oxinium. При патоморфологическом исследовании макроскопически фрагменты ДКХАК представляли собой несколько выгнутые, некрупные, разной площади и формы пластинки хрящевидной на вид ткани толщиной от 0,1 до 0,7 см красноватого, серовато-красноватого или серого (после фиксации в 10 % растворе нейтрального формалина) цвета (рис. 1, а). При микроскопическом исследовании в гистологических препаратах фрагменты ДКХАК (рис. 1, б) были сформированы тканью гиалинового хряща в состоянии ареактивного некроза. Во многих местах ткань гиалинового хряща сменяется слабоваскуляризированной плотной фиброзной (рубцовой) тканью, местами — тканью, по структуре соответствующей волокнистому хрящу. Узкие, неширокие и/или заметно и неравномерно расширенные лакуны были несколько нерегулярно распределены в гомогенном, оксифильном или слабобазофильном межклеточном матриксе. Просветы лакун частью представлялись оптически пустыми или содержали разное количество аморфных слабобазофильных масс («остатки» некротизированных хондроцитов). Воспалительная реакция во фрагментах ДКХАК полностью отсутствовала.

Рис. 1. Макро- и микроскопическая картина резецированной головки бедренной кости с фрагментами ДКХАК:

а — внешний вид резецированной головки бедренной кости (стрелками указаны фрагменты деминерализированных костно-хрящевых аллоколпачков); б — после фиксации в 10 % растворе нейтрального формалина (стрелками указаны узкие и неравномерно расширенные лакуны, оптически пустые или содержащие «остатки» некротизированных хондроцитов)

Для оценки функционального состояния тазобедренного сустава использовался клинический метод исследования с заполнением модифицированной шкалы Harris Hip Score и шкалы, разработанной в НИДОИ им. Г.И. Турнера [13]. Рентгенологически оценивали положение ацетабулярного и бедренного компонентов, степень фиксации чашки. Отличные результаты соответствовали 91–80 баллам, хорошие — 71–80, удовлетворительные — 61–70 и плохие — менее 60 баллов по модифицированной шкале Harris Hip Score. По шкале, разработанной в НИДОИ им. Г.И. Турнера, отличные результаты соответствовали 0–1, хорошие — 2–3, удовлетворительные — 4–5, неудовлетворительные — более 6. Полученные в процессе исследования данные были обработаны c использованием программы Statistica for Windows (версия 6.0).

Результаты

Клиническое обследование позволило определить доминирование ведущих симптомов деформирующего коксартроза. Относительное укорочение нижней конечности составило 3,5+/–1,2 см. Сгибательно-приводящая контрактура в тазобедренном суставе отмечалась у 9 пациентов (69 %), ограничение амплитуды отведения и резко положительные impingement tests отмечены у 10 пациентов (76,9 %). Положительный симптом Дюшена – Тренделенбурга диагностирован у 10 пациентов (76,9 %). На основании данных лучевых методов исследования оценивались истинные соотношения тазового и бедренного компонентов сустава, толщина стенок вертлужной впадины, деформация костномозгового канала бедренной кости. У всех 13 пациентов (100 %) отмечалась выраженная деформация проксимального отдела бедренной кости и резкое истончение краев и дна вертлужной впадины вследствие предыдущей артропластки ДКХАК. Показаниями к проведению тотального эндопротезирования тазобедренного сустава являлся:

1) стойкий болевой синдром;

2) выраженное ограничение движений в тазобедренном суставе с формированием порочного положения нижней конечности и нарушения ее опороспособности, что в совокупности вело к бытовым и социальным ограничениям в жизни ребенка.

Помимо этого, оценивалась возможность выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с учетом завершения костного роста и использования стандартных типоразмеров необходимых имплантов.

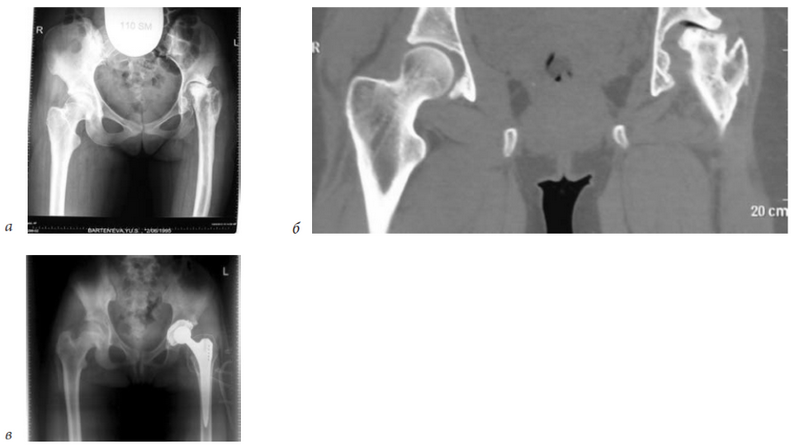

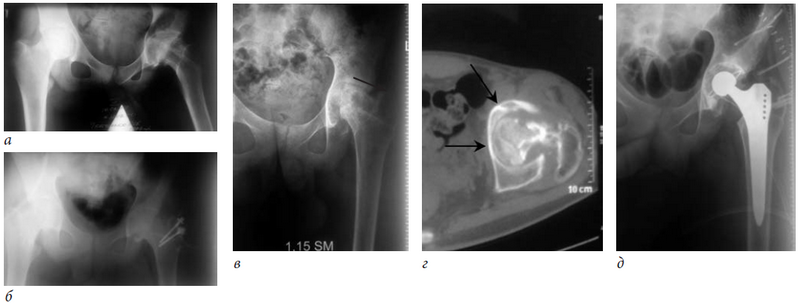

Клинические примеры представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Пациентка Б., 13 лет: а — рентгенограмма тазобедренных суставов после артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками; б — компьютерная томограмма тазобедренных суставов после артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками. Выраженное истончение и склероз области дна вертлужной впадины; в — рентгенограмма тазобедренных суставов после тотального эндопротезирования с использованием бесцементной чашки Bicon plus

Рис. 3. Пациент Т., 16 лет: а — рентгенограмма тазобедренных суставов до выполнения артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками; б — рентгенограмма тазобедренных суставов непосредственно после выполнения артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками; в — рентгенограмма тазобедренных суставов через 11 месяцев после артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками; г — компьютерная томограмма тазобедренных суставов через 11 месяцев после артропластики деминерализированными костно-хрящевыми аллоколпачками (стрелками указано выраженное истончение и склероз костной массы передней колонны и области дна вертлужной впадины); д — рентгенограмма тазобедренных суставов непосредственно после тотального эндопротезирования с использованием чашки Muller цементной фиксации

В сроки наблюдения от 3 до 5 лет после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава все пациенты положительно отзывались об эффективности проведенного лечения. Все результаты нами оценены как отличные и хорошие. Средние показатели модифицированной шкалы Harris Hip Score и шкалы, разработанной в НИДОИ им. Г.И. Турнера, после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава значимо (p < 0,05) отличались от дооперационных. Так, если средний балл по модифицированной шкале Harris Hip Score до операции составил 41,25 (95 % ДИ 37,9–44,5), то после операции — 80,1 (95 % ДИ 75,3–84,9). Средний показатель шкалы, разработанной в НИДОИ им. Г.И. Турнера, до операции составил 5,95 балла (95 % ДИ 5,37–6,53), после операции — 0,11 (95 % ДИ 0,07–0,15). Во всех случаях отмечалось восстановление амплитуды движений, отсутствие болевого синдрома. У 9 пациентов (69,2 %) полностью компенсирована длина нижних конечностей, а у 4 пациентов (30,8) остаточное укорочение составило 1,2+/–0,3 см, что не требует дополнительной хирургической коррекции. Важным критерием оценки качества жизни являлась социальная и бытовая адаптация в сроки от 4 до 6 месяцев. Ни у одного из пациентов осложнений раннего и позднего послеоперационного периода не отмечалось.

Обсуждение

На наш взгляд, артропластика тазобедренного сустава ДКХАК, целью которой является восстановление утраченной функции нижней конечности, может выполняться только в случаях, когда невозможно выполнить тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Учитывая, что тотальное эндопротезирование после ранее выполненной артропластики ДКХАК сопровождается значительными техническими сложностями, показания к его выполнению должны быть ограничены. Следует учитывать возраст ребенка и наличие хирургических вмешательств в анамнезе в связи с возможным развитием асептического некроза головки бедренной кости [12]. Классические правила выполнения артропластики — соотношение «большая вертлужная впадина — маленькая головка бедренной кости». Технически это достигается расширением и углублением вертлужной впадины фрезами до внутреннего кортикального слоя [14], моделирующей резекцией проксимального отдела бедренной кости. Как правило, существующие хирургические доступы при артропластике тазобедренного сустава ДКХА предусматривают отсечение большого вертела или его части вместе с прикрепляющимися мышцами, что приводит к нарушению васкуляризации и без того «скомпрометированного» патологическим процессом проксимального отдела бедренной кости. В ходе выполнения хирургического вмешательства происходит девитализация компонентов сустава за счет нарушения иннервации и кровотока. Все это отрицательно сказывается на трофике проксимального отдела бедра и вертлужной впадины и еще больше способствует прогрессированию дегенеративно-дистрофического процесса. Гипсовая иммобилизация в течение 1 месяца и возможность нагрузки на нижнюю конечность не ранее чем через 1 год значительно ухудшают регенерацию в оперированном суставе и качество жизни молодых людей. Метод тотального эндопротезирования суставов как вариант искусственной небиологической артропластики значительно обогатил восстановительную хирургию опорно-двигательного аппарата и занял одно из первых позиций при выборе лечения тяжелых форм коксартроза. Ходьба при помощи костылей с частичной нагрузкой разрешена на 3-и сутки послеоперационного периода, а уже через 2–3 месяца разрешается полная нагрузка на оперированную конечность. Современные эндопротезы при условии корректной «эксплуатации» обеспечивают стабильно хорошие результаты лечения в течение 20–25 лет. Одним из важных условий принятия решения об эндопротезировании тазобедренного сустава у детей является закрытие ростковых зон тазовой и бедренной костей [3].

Выводы

- Главной особенностью выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава после ранее проведенной артропластики ДКХАК является выраженный дефицит костной массы тазового компонента сустава, так как в ходе артропластики тазобедренного сустава ДКХАК производится углубление вертлужной впадины фрезами, что в последующем значительно осложняет имплантацию вертлужного компонента эндопротеза и в ряде случаев заставляет использовать цементную фиксацию ацетабулярного компонента.

- Наш опыт позволяет считать, что у пациентов в возрасте до 11 лет при наличии выраженного болевого синдрома, ограничений движений в тазобедренном суставе, грубого порочного положения нижней конечности, рентгенологических признаков коксартроза одним из возможных способов сохранения утраченной функции тазобедренного сустава, устранения болевого синдрома, порочного положения нижней конечности и поддержания функции околосуставных мышц остается артропластика ДКХАК, поскольку выполнение тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в этом возрасте невозможно в связи с функционирующим Y-образным хрящом и отсутствием имплантов необходимых размеров.

- У пациентов в возрасте старше 11 лет наиболее целесообразным является отказ от выполнения артропластики тазобедренного сустава ДКХАК и проведение комплексного консервативного лечения до возможности выполнения тотального эндопротезирования, которое, по нашему опыту, возможно в возрасте 12 лет после закрытия ростковых зон тазового и бедренного компонентов сустава.

Информация о финансировании и конфликте интересов

Работа проведена на базе и при поддержке ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Владимир Евгеньевич Басков

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

канд. мед. наук, руко-

водитель отделения патологии тазобедренного сустава

Валентин Александрович Неверов

ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава России

д-р мед. наук, профессор ведущий научный сотрудник отделения патологии тазобедренного сустава

Павел Игоревич Бортулев

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

научный сотрудник

отделения патологии тазобедренного сустава

Андрей Иванович Краснов

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

канд. мед. наук, врач травматолог-ортопед

Дмитрий Борисович Барсуков

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

канд. мед. наук,

старший научный сотрудник отделения патологии та-

зобедренного сустава

Иван Юрьевич Поздникин

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

канд. мед. наук, научный

сотрудник отделения патологии тазобедренного сустава

Иван Николаевич Красногорский

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

канд. мед. наук,

старший научный сотрудник-гистолог научно-морфо-

логической лаборатории

Оксана Вячеславовна Бортулева

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

аспирант отделе-

ния патологии тазобедренного сустава

Источник