Функциональная недостаточность коленного сустава

Для определения ФНС при МСЭ используются информативные методы: изометрическая нагрузка, полидинамометрия, ВЭМ, сцинтиграфия (с технецием для выявления синовита и процессов в костях), ультразвуковое сканирование суставов (для выявления небольшого скопления жидкости и определения толщины суставного хряща), артроскопия.

Суставной синдром в клинике РА является ведущим. Важно отразить не только деформации, но и сохранившийся объем движений во всех суставах и суставной системы в целом. По результатам измерения подвижности в суставах угломером или гониометром может быть составлена формула ФНС для каждого сустава. В ней отражаются: сгибание (с) и разгибание (р), отведение (о) и приведение (п), пронация (пр) и супинация (сп), ротация внутренняя (рв) и наружная (рн). Пример формулы: ФНС лучезапястного сустава –– с/р–о/п=20/0/20–5/0/15º (при норме 75/0/85–20/0/40º), что соответствует II степени недостаточности сустава. Суставной синдром усугубляется при повышении активности процесса и по мере ее снижения претерпевает изменения.

Амплитуда движений определяется при активных и пассивных движениях. Пассивные движения в суставах являются истинными показателями параметров движения. Поражения суставных поверхностей, костно-хрящевых компонентов сустава, функции близлежащих мышц определяют ограничения объема движений. Суммарное ограничение движений в процентах определяет степень тяжести контрактур:

· незначительная контрактура –– до 30%;

· умеренная контрактура –– 30–60%;

· выраженная контрактура –– 60–90%;

· резко выраженная –– 90% и более (выраженный анатомический дефект).

Выделяют 4 степени нарушений функций сустава:

ФНС–I (I степень) –– движения ограничены в пределах 30%, амплитуда их ограничений не превышает 20–30°. Для локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов амплитуда движений сохраняется в пределах не менее 50° от функционально выгодного положения.

Амплитуда движения в суставах пальцев кистей при ФНС–I колеблется в пределах углов 110–170°. Незначительно уменьшены показатели динамометрии кисти (17–31 кГ при норме 21–56 кГ). Активность процесса определяет выраженность болевого синдрома.

Поражение суставов стопы клинически характеризуется умеренными нарушениями опорной функции стопы, рентгенологически при этом выявляются очаги деструкции головок плюсневых костей и фаланг.

ФНС–II (II степень) включает значительное (на 30–60%) ограничение движений во всех плоскостях, объем движений не выше 45–50%. Для локтевого, лучезапястного, коленного и голеностопного суставов амплитуда движений снижается до 45–20° вследствие деструкции сочленяющихся поверхностей, дегенерации суставных хрящей, остеопороза. При поражениях плечевого и тазобедренного суставов амплитуда движений в разных направлениях не превышает 50°.

Динамометрия кисти выявляет значительное снижение показателей мышечной силы кисти (10–23 кГ). Нарушения функции кисти обусловлены значительной деформацией суставов, параартикулярными рубцовыми изменениями пальцев с отклонением их в ульнарном направлении, а также деформирующим артрозом пястнофаланговых и межфаланговых суставов. Значительно уменьшены отдельные виды схвата, амплитуда движений суставов пальцев ограничена в пределах 55–30°.

При ФНС–II нарушения опорной функции стопы имеет место ограничение движений пальцев с резким отклонением их кнаружи. Отмечаются фиброзные изменения мягких тканей, выявляются множественные очаговые деструкции в плюсневых костях и фалангах, подвывихи пальцев.

ФНС–III (III степень) включает резко выраженные (на 60–90%) ограничения движений. Амплитуда движений не превышает 15° при условии функционально выгодного положения или его неподвижности. Имеет место деформирующий артроз III стадии и анкилозы. Показатели динамометрии при нарушении кисти III степени снижаются до 0–11 кГ.

ФНС–IV (IV степень) изменения соответствуют таковым в III стадии, однако фиксированы в функционально невыгодном положении (выпадают все функции схвата и др.).

В соответствии с количеством пораженных суставов и степенью нарушения функций каждого из них выделяют 3 степени функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Первая степень ФН (легкая) –– устанавливается при I степени нарушения функции нескольких пораженных суставов и II степени –– единичных суставов.

Вторая степень ФН (средней тяжести) –– определяется при II степени нарушения функции в большинстве пораженных суставов и III –– в единичных суставах.

Третья степень ФН (тяжелая) характеризуется функциональными нарушениями III–IV степени в нескольких суставах и II степени в остальных.

Для оценки прогноза и тяжести РА используется индекс тяжести (ИТ) по 12-балльной шкале (по Д.Е. Каратееву, 1995), который включает оценку ФНС, рентгенологической стадии, степень активности, оцениваемую по выраженности суставного синдрома (число воспаленных суставов, индекс Ричи), число системных проявлений, а также лабораторных показателей (СОЭ, гемоглобин, СРБ).

Боль оценивается по степени ее выраженности:

· минимальная (I степень +) –– не мешает спать, не снижает трудоспособность и не требует лечения;

· умеренная (II степень ++) –– снижает трудоспособность, ограничивает обслуживание, при приеме анальгетиков позволяет спать;

· сильная (III степень +++) –– плохо или не купируется анальгетиками, лишает сна, приводит к полной утрате общей или профессиональной трудоспособности;

· сверхсильная (IV степень ++++).

При разграничении боли по визуально аналоговой шкале (от 10 до 100%) минимальная боль (+) составляет 20%, умеренная (++) –– 40%, сильная (+++) –– 60%, сверхсильная (++++) –– 80%.

Суставной индекс Ричи определяется по 4-балльной шкале при надавливании на все суставы от 0 до 3 для каждого:

0 –– боль отсутствует;

1 –– слабая;

2 –– средняя (пациент морщится);

3 –– резкая (пациент отдергивает сустав).

При оценке показателей «острофазового ответа» –– СОЭ и концентрации СРБ следует принимать во внимание, что нормальная величина СОЭ ее не исключает, а СРБ является одним из маркеров активности.

Ревматоидные факторы (РФ) и аутоантитела JgM определяются реакцией латекс-агглютинации или реакции Валер-Роузе. Тяжесть, быстрота прогрессирования, развитие системных проявлений коррелируются с серопозитивностью по РФ, JgА и высокими титрами.

МР пациентов с ревматоидным и другими неревматическими артритами при их обострении начинается на лечебно-реабилитационном этапе, где ее основным содержанием является медикаментозная терапия нестероидными или стероидными противовоспалительными средствами и санация очагов инфекции, а затем продолжается на стационарном этапе МР.

Основные задачи реабилитации пациентов с РА:

1. Купирование болевого синдрома.

2. Сохранение и увеличение объема активных движений в суставах.

3. Предупреждение деформации и коррекция возникновения ее.

4. Повышение толерантности к физической нагрузке.

5. Улучшение психоэмоционального состояния.

6. Сохранение социального статуса.

7. При возможности наиболее полный возврат к труду.

8. Предотвращение инвалидности.

9. Снижение смертности.

10. Достижение поставленной цели при минимальных затратах.

В реабилитации пациентов, перенесших РА, используются следующие методы реабилитации:

Источник

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ СУСТАВОВ

НФС обусловливает нарушения функций других органов и систем организма. При АС в результате воспалительного поражения и анкилозирования межпозвонковых и реберно-позвонковых сочленений наблюдается значительное ограничение дыхательных экскурсий грудной клетки, что постепенно приводит к нарушениям вентиляционной функции легких и хронической дыхательной недостаточности, а затем — к легочной гипертензии и хронической сердечной недостаточности.

Степень недостаточности функций отдельного сустава зависит от выраженности болей, степени деформации, образования контрактур и анкилоза.

Амплитуду движений в суставах определяют угломером. За исходное положение туловища и конечностей принимается вертикальное. Бранши угломера устанавливают вдоль оси сочленяющихся сегментов, а ось совмещают с осью сустава. Сгибание и разгибание осуществляют в саггитальной плоскости, отведение и приведение — во фронтальной, ротационные движения — вокруг продольной оси.

Незначительное нарушение функции сустава — уменьшение амплитуды движений менее чем на 10°.

При значительно выраженном нарушении функции тазобедренного сустава (при фиброзном анкилозе) амплитуда движений менее 30° в сагиттальной плоскости при отсутствии движений во фронтальной плоскости и ротационных движений, а также опорном укорочении конечности на 7 см и более.

В норме амплитуда движений в коленном суставе составляет 130°, в голеностопном — 85°.

В случае стойкой значительно выраженной контрактуры коленного и голеностопного суставов ограничение движений в пределах 5-8°.

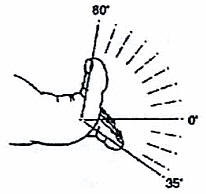

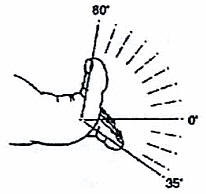

В норме I плюсне-фаланговый сустав разгибается на 80° и сгибается на 35° (см. Рис 1). Другие плюсне-фаланговые суставы могут сгибаться и разгибаться, ориентировочно, на 40°. Межфапанговые проксимальные суставы сгибаются на 50°, дистальные на 40°; разгибание варьирует до 30°.

Рис. 1 Объем движений в I плюсне — фаланговом суставе.

Степени ФНС

I степень — для плечевого и тазобедренного суставов ограничение амплитуды движений не превышает 20-30°.

Амплитуда движений для локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного — сохраняется в пределах не менее 50° от функционально выгодного положения, для суставов кистей — в пределах 110-170°. Показатели динамометрии составляют 17,4 — 31 кг при норме 21-56 кг.

При оценке нарушений функции суставов стопы учитываются также рентгенологические данные.

При I степени НФС они характеризуются отдельными изолированными очагами деструкции головок плюсневых костей или соответствующих фаланг. Такое поражение суставов клинически проявляется умеренными нарушениями опорной функции стопы.

II степень НФС характеризуется значительным ограничением движений в суставах. При поражении плечевого и тазобедренного суставов амплитуда движений в разных направлениях не превышает 50°. Для локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного суставов характерно снижение амплитуды движений до 45 — 20°.

При нарушении функции кисти II степени наблюдаются значительные деформации суставов пальцев с отклонением их в ульнарном направлении, а также деформирующий артроз пястнофаланговых и межфаланговых суставов. Отдельные виды захвата в этих условиях значительно снижены и амплитуда движений суставов пальцев ограничена в пределах 55 — 30°.

Показатели динамометрии составляют 10 — 23 кг.

При нарушении опорной функции стопы II степени наблюдается ограничение движений пальцев с резким отклонением их кнаружи.

III степень НФС характеризуется значительно выраженным ограничением движений в суставах. Амплитуда движений не превышает 15° при условии функционально выгодного положения сустава, либо наблюдается неподвижность сустава в результате деструктивного процесса с исходом в анкилоз. При нарушении функции кисти III степени отмечается снижение показателей динамометрии в пределах 0 — 10 кг.

IV степень: характеризуется признаками III степени и фиксацией сустава в функционально невыгодном положении.

Назад — к оглавлению

Источник

(Астапенко М.Г. , 1956)

ФНС – I — имеется лишь легкое ограничение движений, позволяющее больному

заниматься обычным трудом, т.е. не лишающее его профессиональной трудоспособности.

ФНС – II — ограничение движений выражено настолько, что лишает больного профессиональной трудоспособности; вместе с тем значительно ограничена и возможность самообслуживания больного. Подобный больной, как правило, нуждается в стационарном лечении.

ФНС – III — очень резкое ограничение или полная потеря подвижности суставов, когда невозможно даже самообслуживание.

Рентгенологические стадии РА (по Штейнброкеру):

I – околосуставной остеопороз;

II — сужение суставных щелей + немногочисленные костные эрозии (более 5);

III – стадия IIb + множественные (более 5) костные эрозии, подвывихи

в суставах;

IY – стадия III + костный анкилоз.

Показатели степени активности ревматоидного артрита

(В.А.Насонова, М.Г.Астапенко)

| Показатель | Степень активности * | |||

| Боль, по ВАШ (см) (пациент оценивает активность по 10-см визуально-аналоговой шкале (ВАШ) | До 3 | 4-6 | >6 | |

| Утренняя скованность (мин) | Нет | До 1 часа | 1-2 часа | Более 2 часов |

| СОЭ (мм/час) | Менее 16 | 16 — 30 | 31 — 45 | Более 45 |

| С-реактивный белок | Нет | + | ++ | +++ |

| Гипертермия | Нет | Незначительная | Умеренная | Выраженная |

| Повышение содержания α-2 глобулинов % | До 10 | До 12 | До 15 | Более 15 |

* Степень активности процесса определяется числом баллов: 1-я – 8 баллов; 2-я – 9-16 баллов; 3-я – 17-24 балла.

Диагностика

Для постановки диагноза РА используют критерии Американской коллегии ревматологов (1987г.)

1. Утренняя скованность – скованность по утрам в области суставов или околосуставных тканей, сохраняющаяся не менее 1 часа.

2. Артрит 3 и более суставов – припухание или выпот, установленный врачом по крайней мере в 3 суставах. Возможно поражение 14 суставов (с 2 сторон): пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых, суставов запястья, локтевых, голеностопных.

3. Артрит суставов кистей – припухлость, по крайней мере, одной из следующих групп суставов: запястья, пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых.

4. Симметричный артрит – сходное, однако без абсолютной симметрии, двустороннее поражение суставов (пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых, плюснефаланговых).

5. Ревматоидные узелки – подкожные узелки (установленные врачом), локализующиеся преимущественно на выступающих участках тела, разгибательных поверхностях или в околосуставных областях.

6. РФ – обнаружение повышенных титров в сыворотке крови любым стандартизированным методом.

7. Рентгенологические изменения, типичные для РА: эрозии или околосуставной остеопороз, локализующиеся в суставах кистей и стоп и наиболее выраженные в клинически пораженных суставах.

Диагноз РА ставят при наличии не менее 4 из 7 критериев, при этом критерии с первого по четвертый должны сохраняться по крайней мере в течение 6 недель. При «достоверном» РА «чувствительность» критериев 91-94%, специфичность – 89%. При «раннем» РА (менее 12 нед.) специфичность критериев высокая (78-87%), но «чувствительность» (26-47%) низкая.

Примеры формулировки диагноза:

1. Ревматоидный полиартрит (с поражением суставов кистей, стоп, коленных суставов), серонегативный, активность 2-й степени, стадия IIв, ФНС II.

Осложнения: реактивный амилоидоз, нефротический синдром, ХБП 1стадия.

2. Ревматоидный артрит (с поражением мелких суставов кистей, стоп, тазобедренных суставов) с внесуставными проявлениями (гипотрофии межостных мышц, анемия, ревматоидные узелки), серопозитивный, активность III, стадия III, ФНС III.

Осложнение: асептический некроз головки бедренной кости слева.

ОСТЕОАРТРОЗ (ОА)

Остеоартроз –гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц.

Клиническая классификация остеоартроза

(по ВНОР, 1990)

| Клиническая картина | Преимущественная локализация | Течение | Рентгенологическая стадия | Наличие реактивного синовита | Степень нарушения функции |

| Моно- и олигоартроз Деформирующий полиостеоартроз (безузелковый, узелковый) | Тазобедренный, колен- ный, межфаланговые и др. суставы | Без заметного прогрессирования Медленно прогрессирующее | I II III IY Y | Без реактивного синовита С реактивным синовитом С часто рецидивирующим синовитом | |

Источник

Коленный сустав относится к одним из наиболее важных в скелете человека. Он призван обеспечивать функцию опоры и ходьбы. А потому его стабильность является важным фактором нормальной работы костно-мышечной системы нижних конечностей.

Устойчивость и прочность коленного сустава обеспечивается благодаря комплексу структур: менискам, костным мыщелкам, связочному аппарату, сухожилиям мышц. Наибольшее значение в поддержании стабильности сочленения имеют такие связки колена:

- Передняя и задняя крестообразные.

- Мало- и большеберцовая коллатеральные.

- Связки надколенника.

Повреждение соединительнотканных волокон приводит к уменьшению их упругих свойств, а, значит, ведет за собой снижение прочности соединения костных структур.

При этом может наблюдаться их смещение друг относительно друга в ту или иную сторону, что зависит от локализации травмированной связки. Симптомы нестабильности также будут определяться видом поврежденной структуры.

Коленный сустав – хорошо укрепленная и слаженная структура, но любой человек может столкнуться с его нестабильностью.

Причины

Наиболее часто нестабильность коленного сустава возникает у людей молодого и среднего возраста, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Такое заболевание возникает в результате частых и продолжительных растяжений и разрывов связочно-мышечного аппарата колена.

Однако, могут быть и острые случаи, когда травма произошла внезапно под воздействием значительной силы. Как правило, причинами нестабильности становятся:

- Удары в колено.

- Избыточная нагрузка в определенных положениях ноги.

- Высокоамплитудные движения в суставе (особенно переразгибание и скручивание).

- Неловкие движения нижней конечностью (спотыкание, подворачивание).

В легких случаях повреждается одна связка, а в более тяжелых – несколько, вплоть до вовлечения всех стабилизирующих структур коленного сустава (включая мениск и сухожилия). Это может встречаться при падениях с высоты, дорожно-транспортных происшествиях – тогда часто встречаются сочетанные травмы.

Но наиболее распространены такие поражения в любительском и профессиональном спорте (футболе, хоккее, баскетболе, лыжах, легкой атлетике), когда в погоне за достижениями люди нередко пренебрегают собственной осторожностью.

Формирование нестабильности колена можно предупредить, если после травмы оказать первую помощь и сразу обратиться к врачу. Кроме того, немаловажное значение отводится соблюдению правил техники безопасности в спорте и повседневной жизни.

Симптомы

Поскольку нестабильность колена возникает вследствие повреждения связочного аппарата, то проявления патологии будут иметь много общего с растяжениями и разрывами этих соединительнотканных образований. Кроме того, симптомы будут зависеть от того, какая из связок травмирована и соотноситься со степенью повреждения. Общими признаками будут:

- Резкая боль в колене после травмы.

- Отечность околосуставных тканей.

- Треск или хруст в суставе.

- Чрезмерная подвижность в колене.

- Деформация сустава.

- Ощущение смещения голени в любую сторону (вперед, назад или вбок).

- Чувство «подкошенных» ног при неловких движениях, беге.

- Затруднения при ходьбе по ступенькам, подъеме с кровати, когда необходимо перенести вес тела на пораженную ногу.

Такие симптомы говорят о повреждении связок колена, что повлекло за собой нарушение стабильности сустава. Какая из структур повреждена и что при этом делать – скажет врач после всестороннего обследования.

Степени повреждения связок

Выраженность симптомов нестабильности зависит от того, насколько повредились соединительнотканные волокна, а также от вовлечения в процесс соседних структур. Различают такие степени повреждений связочного аппарата:

- 1-я – возникают микроразрывы отдельных волокон, целостность связки сохранена.

- 2-я – повреждены до 50% волокон, симптоматика более выражена.

- 3-я – порвано более половины связочных волокон, характерны полные отрывы от места прикрепления. При этом часто повреждаются другие структуры: мениски, суставная капсула, хрящевые поверхности.

Тяжесть травмы определяется количеством поврежденных связок. Часто травмируются крестообразные и боковые связки. В этом случае характерно образование гемартроза, когда в полости сустава скапливается кровь. Тогда сустав увеличивается в размерах, становится теплым на ощупь, движения значительно затруднены.

Существует также классификация степеней нестабильности колена в зависимости от смещения суставных поверхностей голени и бедра друг относительно друга. В соответствии с ней различают:

- Легкую нестабильность – смещение не более 5 мм.

- Умеренную нестабильность – смещение достигает 10 мм.

- Тяжелую нестабильность – кости смещаются на расстояние более 10 мм.

Это можно проверить при врачебном осмотре, пальпации и пассивных движениях в коленном суставе. Смещение костей заметно даже визуально, что доставляет пациенту значительные неудобства в повседневной жизни.

Если явления нестабильности вовремя не устранить, может развиваться не только функциональная недостаточность сустава, но и повышается риск возникновения остеоартроза колена.

Симптомы повреждения отдельных структур

Установить, какая связка повреждена, можно на основании знаний о механизме травмы и результатов специальных диагностических тестов. Кроме общих признаков травмы, будут присутствовать характерные черты разрыва определенных структур.

Передняя крестообразная связка

При травме передней крестообразной связки возникает ощущение вывиха голени вперед и в сторону. Пациент ощущает «провал» в колене при опоре на ногу и ходьбе. Возникает передне-медиальная или передне-внутренняя нестабильность сустава.

Характерен симптом «переднего выдвижного ящика», когда в положении лежа с согнутым коленом проверяют смещение голени вперед. Травма часто сопровождается гемартрозом.

Задняя крестообразная связка

Разрывы задней крестообразной связки характеризуются сильной болью, что вначале делает движения в колене практически невозможными. Нестабильность может возникнуть даже в острый период, когда видна отечность и нарастает гемартроз.

Пациент отмечает «выскальзывание» сустава кзади, жалуется на то, что «вылетает колено», нога стала «непослушной». Заметны кровоизлияния под коленом. Отмечается симптом «заднего выдвижного ящика» — если при пассивном сгибании голени в колене и надавливании на переднюю поверхность она смещается назад.

Боковые связки

Среди боковых связок чаще повреждается внутренняя коллатеральная, когда во время травмы голень отклоняется наружу. Отмечается локальная боль в месте растяжения, отечность незначительна. Происходит смещение голени в сторону здоровой ноги.

Пациент хромает, нестабильность сустава становится заметной при переносе веса тела на больную ногу и вращательных движениях. Для выявления разрыва боковой связки проводят тест «переднего выдвижного ящика» с ротацией голени внутрь.

Если голень в момент травмы смещается внутрь, то происходит разрыв наружной связки. Часто наблюдаются ее полные отрывы. Характерно возникновение боли, усиливающейся при попытке отведения голени наружу. Формируется нестабильность коленного сустава, выявляемая при наружных ротационных пробах.

Разрывы боковых связок часто сочетаются с повреждением менисков, переломом головки малоберцовой кости, что необходимо учитывать на этапе обследования.

Мениски

Повреждение менисков влечет за собой явления нестабильности с блокировкой сустава. Это происходит из-за смещения хрящевого диска в сторону, что создает препятствие движениям. Возникает выраженная боль в колене, ограничение подвижности. Голень расположена в положении вынужденного сгибания, когда уменьшается болевой синдром.

Отечность тканей нередко предупреждает появление полного блока, а сместившийся мениск может травмировать суставную капсулу и хрящевые поверхности. Такую патологию часто скрывают ушибы, вывихи. В этом случае значительную помощь окажут дополнительные методы диагностики.

Диагностика

Кроме клинического обследования, когда для выяснения поврежденных структур необходимо делать специальные пробы, модулирующие механизм повреждения, используют дополнительные методы.

Их диагностическая ценность заключается в четкой визуализации травмированных участков и определении других патологических образований. Наиболее часто используют такие методы обследования при нестабильности колена:

- Рентгенографию.

- Магнитно-резонансную томографию.

- Артроскопию.

Большими преимуществами обладает магнитно-резонансная томография, поскольку она позволяет точно определить состояние мягких тканей, в отличие от рентгенографии. Артроскопия имеет особое значение при внутрисуставных повреждениях.

Благодаря применению инструментальных методов подтвердить нестабильность коленного сустава становится намного проще и быстрее. Только точный диагноз даст возможность провести эффективное лечение.

Лечение

Лечение нестабильности колена проводится с учетом степени повреждения связочного аппарата. При легких и умеренных травмах можно применять консервативные методики, тогда как тяжелые разрывы требуют оперативного вмешательства.

Выбор лечебной тактики основан на преимуществах каждого компонента в комплексной терапии повреждений связок колена. Наиболее распространенными консервативным методами являются:

- Иммобилизация колена гипсовой повязкой или ортезом.

- Медикаментозное лечение.

- Физиотерапия.

- Массаж и ЛФК.

- Пункция коленного сустава (при гемартрозе).

После получения травмы необходимо оказать первую помощь, чтобы минимизировать повреждения тканей и выиграть время на обращение к врачу. Существуют простые рекомендации, которые должен знать каждый. Мероприятия самопомощи включают:

- Обеспечить покой поврежденной конечности.

- Приложить холод к колену.

- Приподнять ногу выше горизонтальной плоскости.

- Зафиксировать колено бинтом (марлевым или эластичным).

- При необходимости принять обезболивающее.

В дальнейшем нельзя откладывать визит к врачу, так как от этого зависит скорость выздоровления и отсутствие нежелательных рисков.

Медикаментозное лечение

Прием препаратов в острой стадии повреждения позволяет уменьшить боль, снять воспаление и отечность. Кроме того, медикаменты улучшают заживление тканей и создают благоприятные условия для более быстрого восстановления функции сустава. Врачом назначаются такие лекарственные средства:

- Нестероидные противовоспалительные (мелоксикам, диклофенак, нимесулид).

- Противоотечные (L-лизина эсцинат).

- Хондропротекторы (глюкозамина и хондроитина сульфат, гиалуроновая кислота).

- Улучшающие кровообращение (пентоксифиллин).

- Витамины группы В (нейрорубин, мильгамма).

В остром периоде оправдано применение препаратов в инъекциях, а по мере стихания симптомов можно переходить на прием таблетированных форм. Существует большое количество лекарств для местного применения (мазей, гелей), которые можно использовать при разрывах связок колена. Из них можно выделить Долобене, Никофлекс, Меновазин, Апизартрон.

Однако их использование ограничено необходимостью иммобилизации сустава. Но после снятия гипсовой повязки втирание лекарств в колено поможет ускорить выздоровление.

Принимать медикаменты самостоятельно можно только по назначению врача – игнорирование рекомендаций может стать причиной неблагоприятных последствий.

Физиотерапия

В комплексе консервативных мероприятий и как компонент реабилитации после оперативного вмешательства большое значение имеет физиотерапия. Отдельные методы хорошо сочетаются с лекарственными средствами, используемыми сразу после травмы.

Другие – применимы только после ликвидации отека и воспаления. Однако все оказывают позитивный эффект на мягкие ткани, улучшая биохимические процессы, микроциркуляцию, тем самым способствуя заживлению. При разрывах связок рекомендуют пройти курс лечения такими процедурами:

- Электрофорез препаратов.

- Криотерапия.

- Лазерное лечение.

- Магнитотерапия.

- УВЧ-терапия.

- Парафино- и грязелечение.

- Электромиостимуляция.

- Бальнеотерапия.

Физическое воздействие на поврежденные ткани усиливает эффект медикаментозного лечения и ускоряет восстановление после травм. Для получения максимального результата от процедур необходимо выполнять все рекомендации физиотерапевта, который подберет оптимальные методы с учетом особенностей организма пациента.

Массаж и ЛФК

Среди реабилитационных мероприятий особое место отводится лечебной гимнастике и массажу. При этом необходима постепенность воздействия – чтобы не навредить поврежденному суставу. Начинать занятия можно после ликвидации острых последствий травмы, еще в период иммобилизации.

На этом этапе выполняют гимнастику для непораженной конечности, а также упражнения в голеностопных и тазобедренных суставах на больной стороне. Также показан массаж свободных участков бедра и голени.

Разрабатывать травмированный коленный сустав можно будет не ранее, чем через 3–6 недель, что зависит от тяжести повреждения связочного аппарата. Сначала упражнения пассивные, а далее переходят к активным занятиям. Массаж околосуставной зоны также можно делать после снятия гипсовой повязки.

Ранняя активизация двигательной функции нижней конечности – обязательное условие успешного лечения разрывов связок. Это позволяет предотвратить гипотрофию мышц и развитие тугоподвижности в суставе.

Оперативное лечение

При выраженном разрыве связок колена, особенно если травмированы несколько структур, включая мениск и суставную капсулу, необходима хирургическая коррекция патологии. Неэффективность консервативных мероприятий при нестабильности более легкой степени также диктует необходимость проведения операции.

В настоящее время отдают предпочтение малоинвазивным артроскопическим методикам лечения, которые обладают рядом преимуществ перед традиционными:

- Малотравматичность.

- Отсутствует кровотечение.

- Более быстрое заживление тканей.

- Меньшее количество нежелательных эффектов.

- Сокращаются сроки реабилитации.

Операция проводится с применением микроинструментария под контролем видеоаппаратуры. Она заключается в сшивании поврежденных связочных волокон, фиксируя их в анатомически правильном положении.

После этого ткани заживают с образованием соединительнотканного рубца, который не оказывает влияния на последующие движения в суставе. По окончании операции коленный сустав иммобилизируют гипсовой повязкой.

Применение физиопроцедур, лечебной гимнастики и массажа после хирургического вмешательства позволяет ускорить выздоровление и восстановить функцию конечности в полном объеме.

Реабилитация при нестабильности колена продолжается не более 6–8 недель.

Своевременное лечение травм колена с применением высокоэффективных современных методов позволяет вернуть суставу прочность и стабилизировать его в прежнем состоянии. Это вернет пациента к активной жизни без опасений за каждое движение.

Разрыв крестообразной коленной связки

Источник