Фигура слезы тазобедренный сустав

Патологии тазобедренного сустава

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

Боли в суставах появляются по разным причинам. Чтобы принять соответствующие меры и вылечить заболевание, необходимо сформулировать точный диагноз.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Это правило в полной мере применяется при болях в тазобедренном сочленении. Для постановки диагноза проводится рентгеновское исследование, которое дает представление о возникшей патологии.

Чаще всего встречаются следующие болезни тазобедренного сустава:

- артриты;

- артрозы;

- воспаления связок, сухожилий и мышц;

- инфекции сустава;

- метастазы и опухоли костей.

У детей грудного возраста диагностируется врожденный вывих бедра.

Патологические состояния тазобедренного сустава имеют специфические проявления в различных возрастных группах.

У взрослых и пожилых людей рентген чаще показывает деформации и травмы сустава. В зрелом возрасте нередко происходит продавливание вертлужной впадины.

Фото:

Подростки и дети чаще страдают от травм и деформации сустава. Ребятишек поражает костный туберкулез и преходящий синовит.

При осмотре грудничка и младенцев до года, выявляются врожденные вирусные деформации, гнойный остеоартрит и другие патологии. Своевременное обнаружение патологии позволяет провести эффективное лечение.

Многолетняя практика показывает, что некоторые нарушения в структуре тазобедренного сустава возникают и развиваются в течение длительного отрезка времени.

Очень часто этот процесс протекает бессимптомно. Щелчки в суставе, болевые ощущения и прочие отклонения от привычной нормы появляются при достаточно развитой патологии.

Дееспособным людям необходимо самим следить за собственным здоровьем и самочувствием. При первых ощущениях дискомфорта следует обратиться к хирургу.

Когда патология возникает у детей, то многое определяется поведением родителей – именно они первыми замечают отклонения в развитии ребенка.

Поражение тазобедренного сустава на фоне дисплазии

Самым крупным является тазобедренный сустав. Он образован головкой бедра и вертлужной впадиной. Иначе рассматриваемая патология именуется деформирующим остеоартрозом. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди преклонного и среднего возраста. Болеют преимущественно женщины. Артроз развивается медленно на основе имеющейся дисплазии.

Очень часто поражаются сразу оба сустава. При двустороннем артрозе прогноз значительно хуже. Различают 3 степени развития болезни. В основе разделения лежат следующие признаки:

- степень сужения суставной щели;

- интенсивность болевого синдрома;

- объем движений;

- наличие костных разрастаний.

При 3 степени болезни консервативное лечение неэффективно. Помочь человеку может только эндопротезирование.

Основные этиологические факторы

Двухсторонний коксартроз развивается на протяжении многих лет. В основе лежит неполноценность составных частей сустава. Это врожденная патология. Со временем появляются симптомы болезни. Пусковыми факторами являются:

- гормональные нарушения;

- тяжелый физический труд;

- травмы тазобедренного сустава;

- гиподинамия;

- застой крови;

- переохлаждение;

- беременность и роды.

Фактором риска развития данной патологии является ожирение. Это создает большую нагрузку на сустав и приводит к деструкции. Пусковым фактором является некроз головки бедренной кости. Жалобы могут появиться после перенесенных травм. К ним относятся ушибы, удары или падения. Диспластический коксартроз часто сочетается с остеохондрозом и поражением коленного сустава. В группу риска входят пожилые люди.

Клинические проявления болезни

Клинические признаки долго себя не проявляют. При этом заболевании возможны следующие симптомы:

- периодическая боль;

- тугоподвижность;

- скованность;

- изменение походки;

- мышечная атрофия;

- хромота.

Первая стадия характеризуется умеренным болевым синдромом. Он появляется во время ходьбы или физической нагрузки. Боль ощущается с одной или обеих сторон в области пораженного сустава. Иногда она беспокоит возле бедра и колена. В покое болевой синдром исчезает. Походка не изменена. Тонус мышц в норме.

Симптомы диспластического артроза 2 степени более выражены. Боль появляется не только при движениях, но и в покое. Нередко она отдает в паховую область и бедро. Объем движений ограничен. Затруднены отведение и вращение. Появляется хромота. Обусловлено это деструкцией хрящевой и костной ткани. Головка бедренной кости становится более бугристой. Появляются костные наросты.

Наиболее опасной является 3 степень коксартроза. При ней жалобы наблюдаются постоянно (в покое и при движении). Нередко нарушается сон. 3 степень заболевания характеризуется затруднением передвижения, хромотой и выраженной атрофией мышц. В процесс вовлекаются не только бедра и ягодицы, но и голени. Наблюдается укорочение конечности. Причина — отклонение костей таза. Боль беспокоит в дневное и ночное время.

https://youtu.be/BR4Wz3GvYnQ

Источник

Рентгенограмма таза и тазобедренного сустава в норме

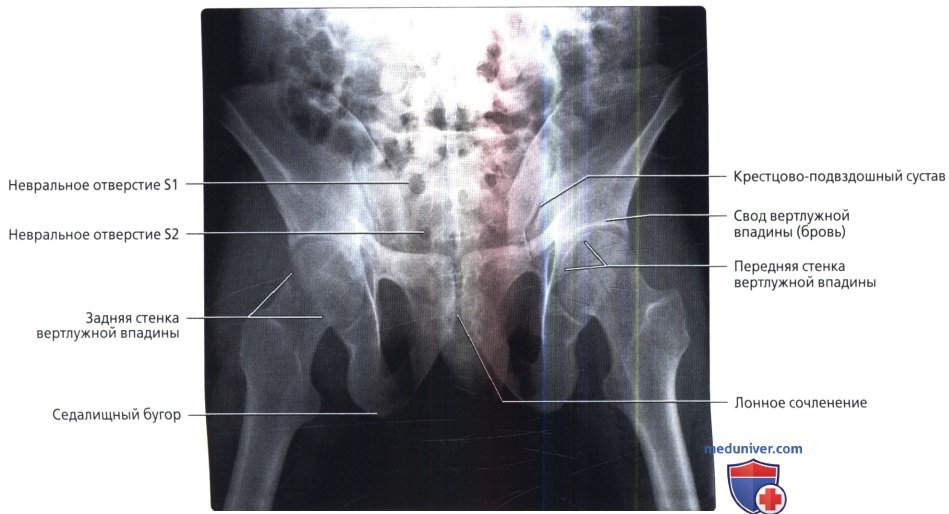

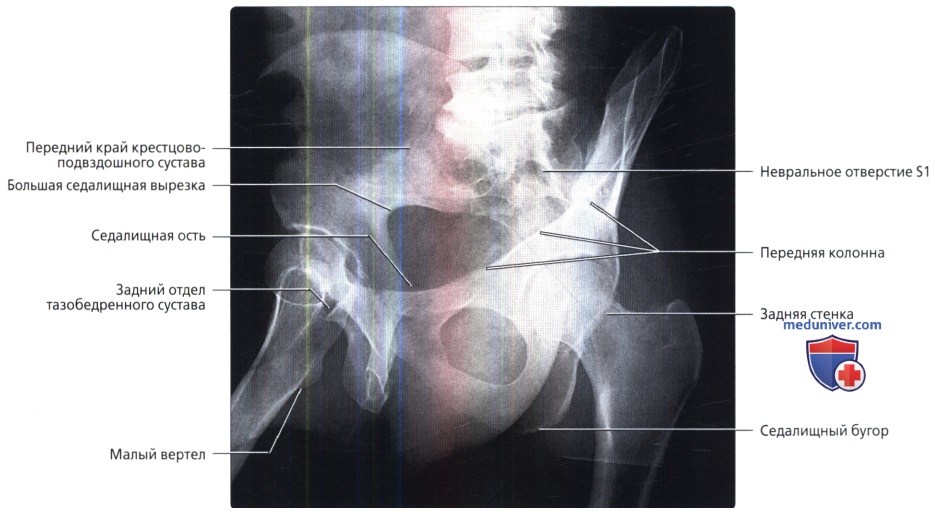

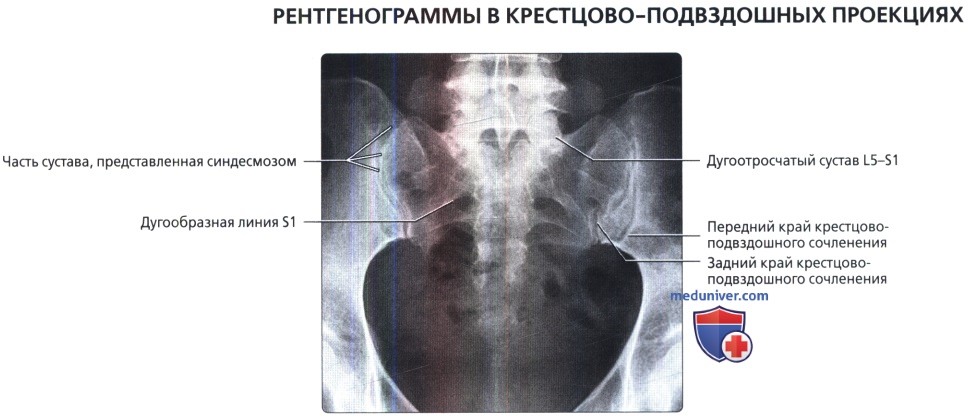

Передне-задняя рентгенограмма таза. Обратите внимание на непрерывность второй крестцовой и пограничной линии. Нарушение этой непрерывности является признаком нарушения соосности. Подвздошный гребень проходит от задней верхней подвздошной ости к передней верхней подвздошной ости.

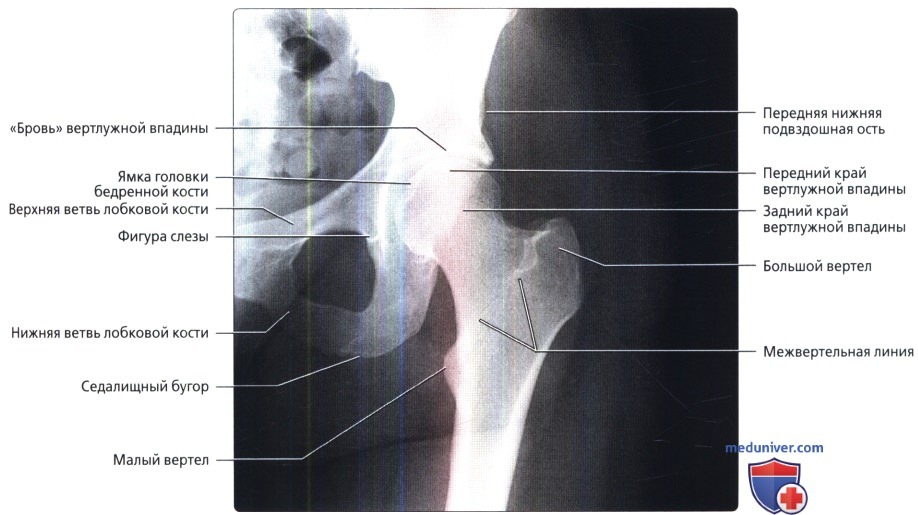

Передне-задняя рентгенограмма тазобедренного сустава: надвертлужный сегмент подвздошной кости над сводом вертлужной впадины. Тонкая медиальная стенка вертлужной впадины накладывается на подвздошно-седалищную линию. Фигура слезы расположена у нижнего отдела медиальной стенки. Под «бровью» подразумевается кортикальное уплотнение свода вертлужной впадины.

Рентгенография таза в проекции входа выполняется для оценки передне-задней соосности. Ветви лобковой кости почти перекрывают друг друга. Нижняя ветвь расположена несколько кзади относительно верхней. Хорошо визуализируются передняя и задняя подвздошные ости, между которыми лежит подвздошный гребень. Передний край крестцово-подвздошного сустава проецируется кнаружи от заднего края по причине косого расположения сочленения.

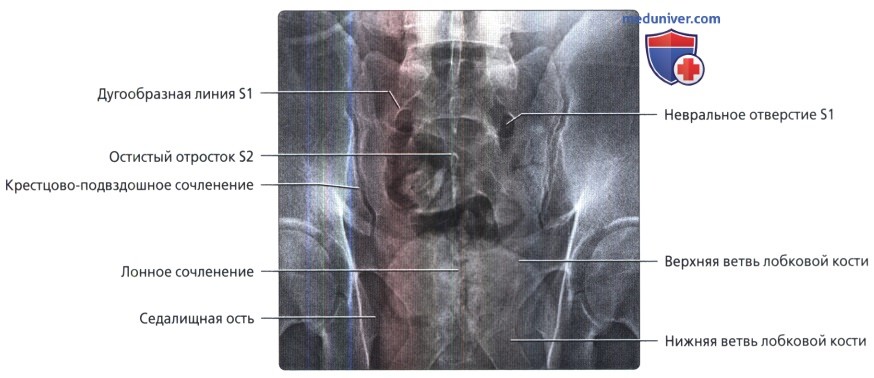

Рентгенография таза в проекции выхода выполняется для оценки верхней и нижней соосности таза. Запирательное отверстие имеет вид «глаза совы». Рентгенограмма в проекции выхода обычно позволяет получить наилучший снимок для оценки невральных отверстий крестца.

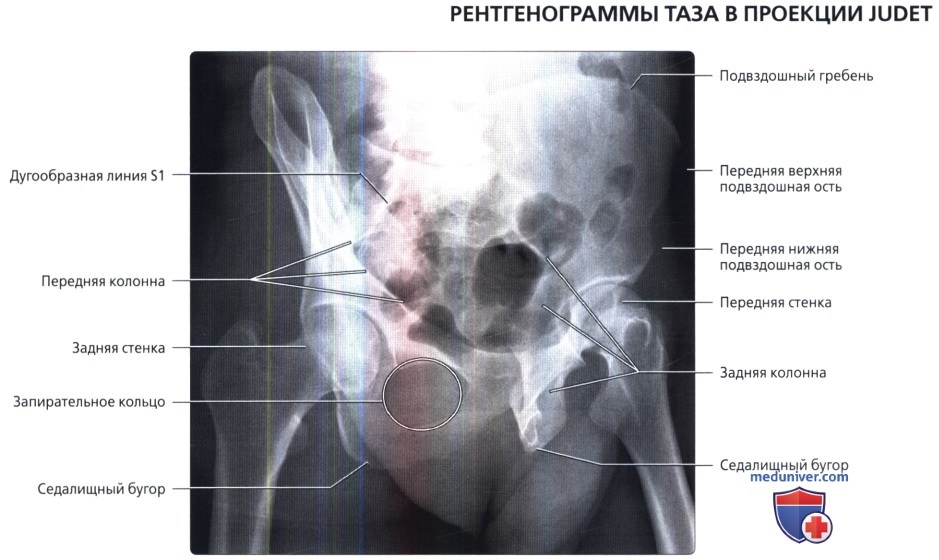

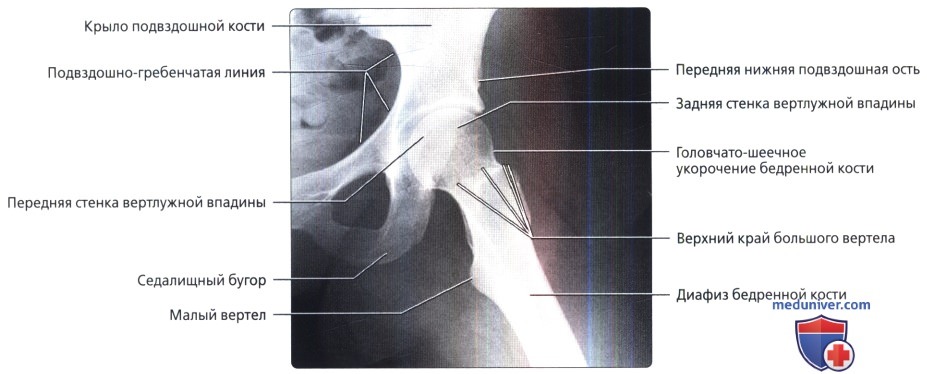

Подвздошная (левая задняя) косая рентгенограмма левого тазобедренного сустава является запирательной косой рентгенограммой правого тазобедренного сустава. С левой стороны хорошо визуализируются задняя (подвздошно-седалищная) колонна и передний край вертлужной впадины.

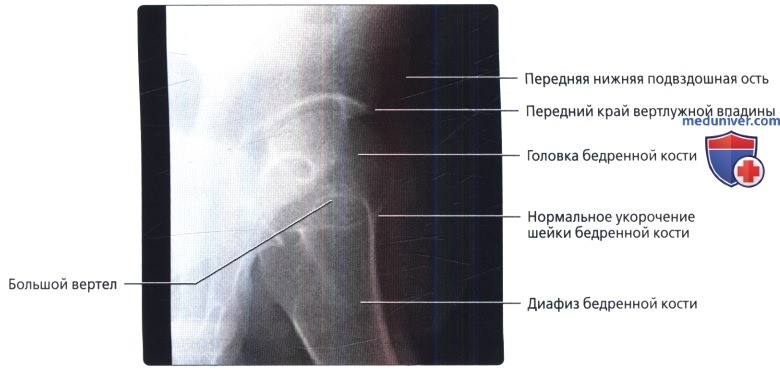

Запирательная (левая передняя) косая рентгенограмма левого тазобедренного сустава (подвздошная косая рентгенограмма правого тазобедренного сустава). На этом снимке передняя или подвздошно-гребешковая колонна вертлужной впадины отображена в профиль. Хорошо визуализируется задний край вертлужной впадины.

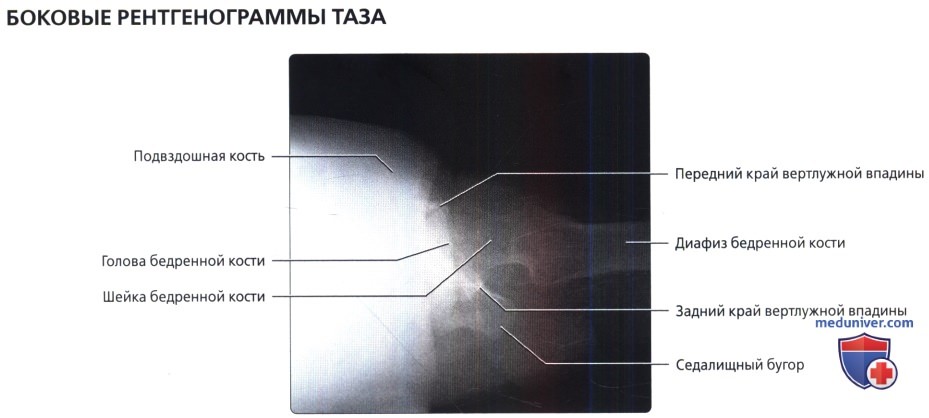

Рентгенография тазобедренного сустава в боковой проекции (боковая горизонтальным пучком или боковая по Johnson) наиболее часто выполняется при подозрении на перелом или для оценки поворота вертлужной впадины после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Задний отдел тазобедренного сустава идентифицируется по выстоянию седалищного бугра.

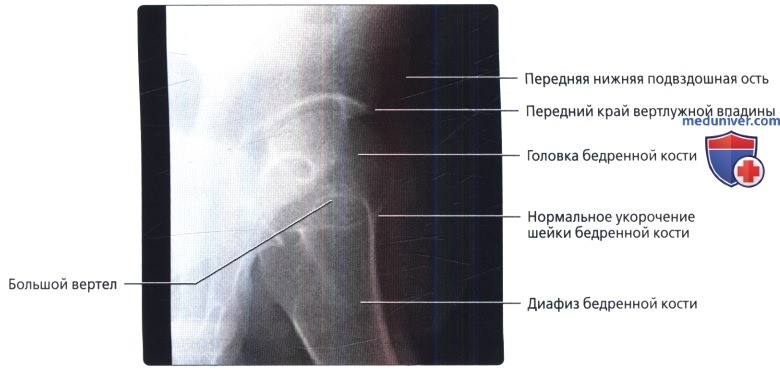

Боковая рентгенограмма тазобедренного сустава в положении «ноги лягушки»: передне-наружное укорочение головчато-шеечного перехода. Большой вертел накладывается на шейку бедренной кости. Шейка и диафиз бедренной кости ориентированы по одной линии.

Рентгенография левого тазобедренного сустава в косой проекции была выполнена у пациента в положении стоя с задним разворотом примерно на 65°. Этот снимок демонстрирует покрытие переднего отдела головки бедренной кости, строение свода вертлужной впадины и переднего отдела головчато-шеечного перехода. Малый вертел развернут анфас и отчетливо не различим. Шейка бедренной кости в положении антеверсии по отношению к телу бедренной кости.

Передне-задняя рентгенограмма крестцово-подвздошных сочленений. Два суставных края визуализируются в нижних 2/3 каждого из суставов, что отражает косую направленность сочленений от заднемедиальной к передне-латеральной поверхности. Верхняя 1/3 сустава представлена, в основном, синдесмозом и имеет положение, близкое к корональному.

Заднепередняя рентгенограмма крестца в проекции Ferguson: передний и задний края суставов визуализируются в виде одной линии, что обусловлено направлением рентгеновского пучка. Легко просматриваются невральные отверстия. Дугообразные линии представляют собой верхние края невральных отверстий.

На левой задней косой (правой передней косой) рентгенограмме правый крестцово-подвздошный сустав отображается в профиль, а суставные поверхности контурированы. Хрящ более толстый на подвздошной стороне сустава, поэтому ранние признаки сакроилеита будут определяться при рентгенографии на подвздошной стороне.

а) Лучевая анатомия:

1. Общие сведения:

• Передне-задняя проекция:

о Необходима центрация на лонное сочленение

о Пациент в положении лежа на спине или стоя, излучатель направлен спереди назад

о Захватывает область от подвздошного гребня до уровня ниже малых вертелов

о Может выполняться в положении пациента лежа или стоя

о Наклон таза должен быть нейтральным

о Бедра в положении внутренней ротации 10°

• Проекция входа:

о Пациент на спине, излучатель направлен спереди назад

о Излучатель направлен каудально под углом 25°

о Оптимальная визуализация контуров входа в таз

о Обеспечивает визуализацию передне-заднего смещения при переломах

• Проекция выхода:

о Пациент на спине, излучатель направлен спереди назад

о Излучатель направлен краниально под углом 25°

о Удлиняет выход из таза

о Позволяет визуализировать верхне-нижнее смещение при переломах

• Проекция Judet:

о Пациент в положении лежа на спине или стоя, излучатель направлен спереди назад о Таз ротирован кзади под углом 45°

о Косая запирательная: визуализация запирательного отверстия на пораженной стороне анфас:

— Обеспечивает визуализацию передней колонны, задней стенки вертлужной впадины на той же стороне

о Косая подвздошная: визуализация крыла подвздошной кости анфас:

— Обеспечивает визуализацию задней колонны, передней стенки вертлужной впадины на той же стороне

• Боковая проекция «ноги лягушки»:

о Пациент на спине, излучатель направлен спереди назад

о Таз прижат, бедра отведены, колени согнуты, подошвы стоп сомкнуты

• Проекция Dunn:

о Пациент на спине, излучатель направлен спереди назад

о Бедро приведено под углом 90° или 45° (модифицированная проекция Dunn)

о Аналогично проекции «лягушки», однако стопы стоят на столе

• Косая проекция:

о Пациент стоит, излучатель направлен спереди назад

о Развернут назад под углом 45-65°

о Центрация на тазобедренный сустав

• Боковая проекция Loewenstein:

о Пациент на спине, излучатель направлен спереди назад

о Таз развернут кзади под углом 45°

о Колено согнуто, наружная поверхность коленного сустава касается стола

• Рентгенограмма горизонтальным пучком в боковой проекции:

о Также известна как истинно боковая, паховая боковая или боковая проекция по Johnson

о Пациент на спине

о Здоровый тазобедренный сустав согнут

о Излучатель направлен горизонтально через сустав на стороне поражения

о Излучатель направлен краниально спереди назад

• Крестцовая проекция Ferguson:

о Пациент на животе

о Излучатель направлен каудально под углом 15° сзади наперед

• Передне-задняя крестцовая проекция:

о Крестцово-подвздошные суставы выглядят сдвоенными по причине косого расположения суставов

• Боковая крестцовая проекция:

о Пациент на боку или стоит

о Центрация на середину крестца

• Косая крестцово-подвздошная проекция:

о Пациент на спине, развернут под углом 30°

б) Рекомендации по визуализации:

• Имеется множество боковых проекций для тазобедренного сустава:

о Выполняйте рентгенографию в боковой проекции горизонтальным пучком

о Каждый боковой срез несколько иначе передает строение вертлужной впадины, шейки и головки бедренной кости

• Крестцово-подвздошные суставы лучше визуализируются на заднепередних рентгенограммах по Ferguson, чем на передне-задних рентгенограммах таза

• При травме вертлужной впадины используется проекция Judet

• Проекции входа/выхода используются при разрывах тазового кольца

в) Особенности визуализации:

• Оценка степени разворота вертлужной впадины сильно зависит от положения таза

о Проекция входа увеличивает видимую ретроверзию

о Проекция выхода увеличивает видимую антеверзию.

— Также рекомендуем «Артрограмма тазобедренного сустава в норме»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.6.2019

Источник

Патологии тазобедренного сустава

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей…

Читать далее »

Боли в суставах появляются по разным причинам. Чтобы принять соответствующие меры и вылечить заболевание, необходимо сформулировать точный диагноз.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Это правило в полной мере применяется при болях в тазобедренном сочленении. Для постановки диагноза проводится рентгеновское исследование, которое дает представление о возникшей патологии.

Чаще всего встречаются следующие болезни тазобедренного сустава:

- артриты;

- артрозы;

- воспаления связок, сухожилий и мышц;

- инфекции сустава;

- метастазы и опухоли костей.

У детей грудного возраста диагностируется врожденный вывих бедра.

Патологические состояния тазобедренного сустава имеют специфические проявления в различных возрастных группах.

У взрослых и пожилых людей рентген чаще показывает деформации и травмы сустава. В зрелом возрасте нередко происходит продавливание вертлужной впадины.

Фото:

Подростки и дети чаще страдают от травм и деформации сустава. Ребятишек поражает костный туберкулез и преходящий синовит.

При осмотре грудничка и младенцев до года, выявляются врожденные вирусные деформации, гнойный остеоартрит и другие патологии. Своевременное обнаружение патологии позволяет провести эффективное лечение.

Многолетняя практика показывает, что некоторые нарушения в структуре тазобедренного сустава возникают и развиваются в течение длительного отрезка времени.

Очень часто этот процесс протекает бессимптомно. Щелчки в суставе, болевые ощущения и прочие отклонения от привычной нормы появляются при достаточно развитой патологии.

Дееспособным людям необходимо самим следить за собственным здоровьем и самочувствием. При первых ощущениях дискомфорта следует обратиться к хирургу.

Когда патология возникает у детей, то многое определяется поведением родителей – именно они первыми замечают отклонения в развитии ребенка.

https://www.youtube.com/watch?v=cMnZW1rWJwI

Поражение тазобедренного сустава на фоне дисплазии

Самым крупным является тазобедренный сустав. Он образован головкой бедра и вертлужной впадиной. Иначе рассматриваемая патология именуется деформирующим остеоартрозом. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди преклонного и среднего возраста. Болеют преимущественно женщины. Артроз развивается медленно на основе имеющейся дисплазии.

Очень часто поражаются сразу оба сустава. При двустороннем артрозе прогноз значительно хуже. Различают 3 степени развития болезни. В основе разделения лежат следующие признаки:

- степень сужения суставной щели;

- интенсивность болевого синдрома;

- объем движений;

- наличие костных разрастаний.

При 3 степени болезни консервативное лечение неэффективно. Помочь человеку может только эндопротезирование.

Основные этиологические факторы

Двухсторонний коксартроз развивается на протяжении многих лет. В основе лежит неполноценность составных частей сустава. Это врожденная патология. Со временем появляются симптомы болезни. Пусковыми факторами являются:

- гормональные нарушения;

- тяжелый физический труд;

- травмы тазобедренного сустава;

- гиподинамия;

- застой крови;

- переохлаждение;

- беременность и роды.

Фактором риска развития данной патологии является ожирение. Это создает большую нагрузку на сустав и приводит к деструкции. Пусковым фактором является некроз головки бедренной кости. Жалобы могут появиться после перенесенных травм. К ним относятся ушибы, удары или падения. Диспластический коксартроз часто сочетается с остеохондрозом и поражением коленного сустава. В группу риска входят пожилые люди.

Клинические проявления болезни

Клинические признаки долго себя не проявляют. При этом заболевании возможны следующие симптомы:

- периодическая боль;

- тугоподвижность;

- скованность;

- изменение походки;

- мышечная атрофия;

- хромота.

Первая стадия характеризуется умеренным болевым синдромом. Он появляется во время ходьбы или физической нагрузки. Боль ощущается с одной или обеих сторон в области пораженного сустава. Иногда она беспокоит возле бедра и колена. В покое болевой синдром исчезает. Походка не изменена. Тонус мышц в норме.

Симптомы диспластического артроза 2 степени более выражены. Боль появляется не только при движениях, но и в покое. Нередко она отдает в паховую область и бедро. Объем движений ограничен. Затруднены отведение и вращение. Появляется хромота. Обусловлено это деструкцией хрящевой и костной ткани. Головка бедренной кости становится более бугристой. Появляются костные наросты.

Наиболее опасной является 3 степень коксартроза. При ней жалобы наблюдаются постоянно (в покое и при движении). Нередко нарушается сон. 3 степень заболевания характеризуется затруднением передвижения, хромотой и выраженной атрофией мышц. В процесс вовлекаются не только бедра и ягодицы, но и голени. Наблюдается укорочение конечности. Причина — отклонение костей таза. Боль беспокоит в дневное и ночное время.

https://youtu.be/BR4Wz3GvYnQ

Источник

17.02.2017

17.02.2017

Тазобедренный сустав

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, образован вертлужной впадиной и головкой бедренной кости.

В вертлужной впадине различают ямку вертлужной впадины и полулунную поверхность.

Анатомия

Тазобедренный сустав, articulatio coxae, образован вертлужной впадиной и головкой бедренной кости. В вертлужной впадине различают ямку вертлужной впадины и полулунную поверхность. Полулунная поверхность заканчивается двумя рогами — передним и задним. Она отграничивает по периферии вертлужную впадину за исключением небольшого нижнего участка, где располагается вырезка вертлужной впадины. Полулунная поверхность выстлана гиалиновым хрящом. Ямка и вырезка вертлужной впадины шероховаты и отделены от сустава синовиальной перепонкой, под которой в ямке вертлужной впадины залегает жировая подушка.

Между задним и передним рогами полулунной поверхности над вырезкой перекинута поперечная связка вертлужной впадины. К костному краю вертлужной впадины и к поперечной связке прикрепляется вертлужная губа, labrum acetabulare, увеличивающая суставную поверхность.

Головка бедренной кости, caput femoris, шаровидной формы, покрыта гиалиновым хрящом за исключением ямки головки, fovea capitis femoris; к последней прикрепляется связка головки, lig. capitis femoris, начинающаяся от поперечной связки вертлужной впадины. Связка головки бедра покрыта синовиальной перепонкой.

Головка бедренной кости плавно переходит в шейку, collum femoris, которая с телом бедренной кости образует угол, равный у взрослого 120—130° (в среднем 127°). Указанный угол носит название шеечно-диафизарного.

Уменьшение его именуется варусной деформацией, а увеличение больше 130° — вальгусной деформацией.

Шейка бедренной кости наклонена также кпереди. Плоскость, проходящая через ось шейки и ось диафиза бедренной кости, называется плоскостью шеечно-диафизарного угла. Последняя вместе с шейкой повернута кпереди на угол 8—25° (в среднем 12е). Этот поворот кпереди получил название антеверсии шейки. У детей угол антеверсии шейки больше, чем у взрослых.

На границе шейки и тела бедренной кости по латеральнозадней поверхности находится большой вертел, trochanter major, а по медиально-задней — малый вертел, trochanter minor. У основания большого вертела по задней поверхности расположена вертельная ямка, fossa trochanter^. Спереди между вертелами находится межвертельная линия, linea intertrochanterica, а сзади — межвертельный гребень, crista intertrochanterica.

Суставная капсула начинается от костного края вертлужной впадины и поперечной связки и прикрепляется на бедренной кости значительно ниже суставной поверхности — спереди по межвертельной линии, а сзади по середине шейки. Таким образом, большая часть шейки находится в полости сустава и покрыта синовиальной перепонкой. Оба вертела, вертельная ямка и межвертельный гребень расположены вне полости сустава.

Суставная капсула укреплена многочисленными связками. Тазобедренный сустав является разновидностью суставов шаровидного типа — ореховидным суставом, articulatio cotylica.

Укладки

Укладки тазобедренного сустава производятся в двух взаимно перпендикулярных проекциях: прямой задней и боковой. Для изучения изменений мягких тканей сустава, трофических нарушений, ширины суставной щели необходима (особенно у детей) сравнительная, то есть симметричная, рентгенография обоих суставов на одной пленке. Снимки выполняются с применением отсеивающей решетки и с обязательной защитой гонад.

Прямая задняя проекция. Укладку при выполнении рентгенограммы тазобедренного сустава в прямой задней проекции производят в двух вариантах: для одного и для обоих суставов.

I вариант для одного сустава — больной лежит на спине. Нижние конечности вытянуты вдоль стола.

Шейка бедренной кости, как указывалось выше, повернута кпереди в среднем на угол 12°, и, чтобы получить неискаженное изображение, необходимо установить ее в положении, параллельном рентгенографическому столу и пленке. Для этой цели производят ротацию исследуемой конечности кнутри на угол 10—12°.

Исследуемый тазобедренный сустав располагается в центре кассеты, которая ориентирована продольно и лежит в плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете на проекцию тазобедренного сустава. Ориентирами для нахождения проекции тазобедренного сустава на кожу служат лобковый бугорок и верхняя передняя подвздошная ость. Расстояние между ними делят на три части. На 1—2 см ниже точки, лежащей на границе наружной и средней трети указанного расстояния, проецируется щель тазобедренного сустава.

II вариант для обоих суставов производится также, как и при обзорной рентгенографии таза, только обе нижние конечности ротированы симметрично кнутри на угол 10—12°.

Боковая проекция. Укладку при выполнении рентгенограммы тазобедренного сустава в боковой проекции производят в двух вариантах: с отведением и без отведения бедра. / вариант — с отведением бедра. При выполнении рентгенограммы с отведением бедра больной лежит на спине. Исследуемая конечность сгибается в коленном и тазобедренном суставе и максимально отводится. Кассета ориентирована продольно и находится в плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют на середину расстояния между лобковым бугорком и верхней передней подвздошной остью перпендикулярно к кассете.

II вариант — без отведения бедра. Больной лежит на спине. Здоровая конечность сгибается в коленном и тазобедренном суставах и поднимается кверху на подставку. Исследуемая конечность вытянута, а стопа перпендикулярна к плоскости стола. Кассету устанавливают на длинное ребро У наружной поверхности бедра так,чтобы плоскость кассеты располагалась параллельно шейке бедренной кости, что достигается плотным прижатием центра кассеты к большому вертелу. Верхний край кассеты упирается в подвздошный гребень.

Трубка — в вертикальном положении, Центральный пучок лучей направляют на шейку бедренной кости со стороны противоположной конечности перпендикулярно к кассете. Данная укладка применяется в случаях, когда невозможно отведение бедра.

Рентгеноанатомический анализ

Прямая задняя проекция. На рентгенограмме тазобедренного сустава в прямой задней проекции (рис.153,а) определяются вертлужная впадина, проксимальный отдел бедренной кости и рентгеновская суставная щель тазобедренного сустава.

Правильность укладки подтверждают отсутствие в краеобразующем отделе ямки головки и проекционного наслоения большого вертела на шейку бедренной кости, а также выступание по медиальному контуру шейки верхушки малого вертела.

В вертлужной впадине отчетливо дифференцируются полулунная суставная поверхность (4), ямка вертлужной впадины (18а) и два края — передний (29) и задний (30). Полулунная поверхность (4) представлена интенсивным, четким вогнутым контуром, образованным на этом участке нижней поверхностью тела подвздошной кости. Латеральной край полулунной поверхности (4) имеет вид выступа. Медиально и книзу полулунная поверхность (4) переходит в ямку вертлужной впадины (18а), представленную латеральным контуром «фигуры слезы», которая, как уже указывалось, образована передним отделом тела седалищной кости.

Рис. 153. Рентгенограмма тазобедренного сустава в прямой задней проекции (а) и в прямой задней проекции с ротацией бедра кнаружи (б).

3 — полулунная поверхность вертлужной впадины; 6 — верхняя передняя подвздошная кость; 7 — полулунная вырезка подвздошной кости; 8 — нижняя передняя подвздошная кость; 18 — «фигура слезы»; 18а — ямка вертлужной впадины; 18б — стенка малого таза; 19— «фигура полумесяца»; 22 — седалищный бугор; 29 — передний край вертлужной впадины; 30 — задний край вертлужной впадины; 31 — головка бедренной кости;

Переход суставной поверхности в ямку вертлужной впадины может быть плавным или уступообразным.

При изображении проходящих здесь питательных каналов контур на границе полулунной поверхности и ямки прерывается, что не следует трактовать как деструктивные изменения. Края вертлужной впадины на рентенограмме в прямой задней проекции видны раздельно или проекционно совпавшими, что зависит от индивидуальных особенностей и положения больного. Обычно края вертлужной впадины видны раздельно.

Контур переднего края вертлужной впадины (29) направлен косо сверху вниз от латерального края полулунной суставной поверхности и идет к нижнему контуру верхней ветви лобковой кости, что проекционно совпадает с нижним полюсом «фигуры слезы». Контур заднего края вертлужной впадины (30) более пологий и располагается латеральнее переднего, начинаясь так же, как и передний контур, от латерального края полулунной поверхности и заканчиваясь у «фигуры полумесяца» (19), которая обусловлена дном седалищно-суставной

борозды.

Головка бедренной кости (31) имеет округлую форму, четкие контуры, плавно переходящие в латеральный (32) и медиальный (33) контуры шейки. Структура ее равномерная, мелкоячеистая. В местах перехода головки в шейку в латеральном и медиальном отделах прослеживаются физиологические просветления, которые не следует трактовать как очаги деструкции. На головку проецируются передний и задний края вертлужной впадины, в связи с чем интенсивность ее в медиальном отделе большая, чем в латеральном, где нет проекционных наслоений.

Шейка бедренной кости хорошо прослеживается на всем протяжении, контуры ее четкие. Корковое вещество по медиальной поверхности шейки значительно толще, чем по латеральной, что обусловлено своеобразием распределения нагрузки. Структура шейки неоднородная, в ней выявляется веерообразное расположение костных балок, идущих по силовым линиям к медиальному и латеральному контурам шейки, ограничивающее срединно в нижнем отделе шейки участок треугольной формы с более разреженной структурой.

Ниже шейки определяются вертелы. Большой вертел (35) располагается по латеральной поверхности шейки, имеет крупнопетлистую структуру и окаймлен четким волнистым контуром. У основания большого вертела видно просветление треугольной формы, образованное межвертельной ямкой (36). По медиальному контуру ниже шейки определяется верхушка малого вертела (57), имеющего равномерную мелкоячеистую структуру. Между вертелами прослеживается интенсивная волнистая линия, обусловленная межвертельным гребнем (38).

Ниже вертелов видны контуры латеральной (39) и медиальной (40) поверхностей диафиза бедренной кости.

Корковое вещество по медиальной поверхности бедренной кости несколько толще, чем по латеральной.

На рентгенограмме тазобедренного сустава в прямой задней проекции с ротацией стопы кнаружи (рис. 153б) на медиальный контур головки бедренной кости выводится ее ямка (41), которая нередко представлена неровной интенсивной дугообразной линией. При незнании этой анатомической особенности она может быть расценена как очаг деструкции. Шейка бедренной кости в этой укладке проекционно укорочена, что значительно затрудняет анализ ее структуры и выявление травматических повреждений. Большой вертел при этом частично проецируется на шейку.

Малый вертел выводится полностью в краеобразующий отдел, что позволяет изучать его в оптимальных условиях.

Рентгеновская суставная щель (42) тазобедренного сустава имеет вид горизонтально ориентированной дугообразной полосы просветления, окаймленной интенсивным контуром полулунной поверхности тела подвздошной кости и тонким четким контуром верхнего полюса головки бедренной кости. Высота рентгеновской суставной щели постепенно увеличивается в латеральном направлении; широкое просветление, расположенное между медиальным контуром головки и латеральным контуром «фигуры слезы», не является отображением суставной щели, так как суставная поверхность вертлужной впадины не распространяется на ее ямку. Правильность соотношений в тазобедренном суставе определяется на рентгенограмме в прямой задней проекции:по линии Шентона, перпендикуляру, опущенному от латерального края полулунной поверхности вертлужной впадины.

1. Линия Шентона обозначена штриховой линией на рис. 153а, в норме дугообразна и плавно соединяет верхний контур запирательного отверстия с медиальной поверхностью шейки бедренной кости.

Наличие уступа на линии Шентона свидетельствует о смещении бедренной кости кверху или книзу.

Перпендикуляр (обозначен штрих-пунктирной линией), опущенный от латерального края полулунной поверхности, в норме у взрослых отсекает небольшой наружный сегмент головки бедренной кости.

Этот ориентир используется для определения смещения кнутри. У детей вся головка располагается кнутри от указанного перпендикуляра. В детском возрасте можно использовать данный ориентир для определения смещения головки бедренной кости кнаружи.

Фигура полумесяца, обусловленная седалищно-суставной бороздой, проекционно наслаивается у взрослых на медиально-нижний квадрант головки бедренной кости, а у детей — на медиальный отдел шейки. Если фигура полумесяца не наслаивается на медиальные отделы головки или шейки бедренной кости, это является признаком подвывиха или вывиха бедра кнаружи.

Для суждения о правильности соотношений в тазобедренных суставах у детей до появления точки окостенения головки пользуются линией Андреева. Она проводится на обзорной рентгенограмме таза в прямой задней проекции следующим образом: соединяют нижнюю заднюю подвздошную ость со срединой горизонтальной части игрекообразного хряща противоположной стороны и продолжают ее несколько дальше кнаружи, при этом проксимальный конец бедренной кости должен располагаться непосредственно под линией. При подвывихе или вывихе бедренная кость пересекается этой линией.

О состоянии мягких тканей в области тазобедренного сустава можно судить по сравнительным рентгенограммам суставов,произведенным одномоментно на одной пленке. При этом сопоставляются объем мягких тканей, симметричность расположения и четкость контуров межмышечных прослоек по медиальной и латеральной поверхности бедра на уровне головки и шейки бедренной кости, по медиальной поверхности таза, а также учитывается одинаковая интенсивность тени мягких тканей в области запирательных отверстий.

Боковая проекция. I вариант. На рентгенограмме тазобедренного сустава в боковой проекции с отведением бедра(рис. 155) прослеживаются почти те же рентгеноанатомические детали вертлужной впадины, что и на рентгенограмме тазобедренного сустава в прямой задней проекции.

Бе?