Дисплазия коленного сустава у ребенка фото

Дисплазия коленного сустава – патология, при которой костные хрящевые или соединительно-тканые компоненты сустава сформированы неправильно или отсутствуют. Формирование суставного аппарата начинается на 4–6 неделе внутриутробного развития и продолжается вплоть до родов. У детей дисплазия коленного сустава составляет 1 случай на 1 тыс. новорождённых. Чаще всего этой патологии подвержены мальчики. Дисплазия может быть двусторонней или односторонней.

Причины

Выявить достоверно причину, по которой развивается заболевание, пока не удалось. К факторам, предрасполагающим к появлению дисплазии, относятся:

- Наследственная предрасположенность.

- Прием матерью во время беременности лекарственных препаратов и алкоголя.

- Патология беременности (токсикоз, маловодие, неправильное положение плода).

- Дефицит в организме матери витаминов и минералов.

- Плохие экологические условия.

Симптомы

В зависимости от степени выраженности дисплазии, симптомы могут быть выявлены сразу после рождения или появиться заметно позже – уже в подростковом возрасте. Если дисплазия выражена значительно, то уже сразу после рождения можно определить асимметрию надколенных чашечек и избыточную лабильность (подвижность) костей. Но чаще признаки дисплазии проявляются, когда малыш начинает ходить.

Родители могут заметить следующие симптомы:

- Ребенок поздно начинает ходить.

- Надколенные чашечки асимметричны – одна располагается выше другой.

- При ходьбе ребенок опирается на пальцы больной ноги, заметна хромота.

- При попытке присесть утрачивается равновесие.

- Пальцы на стопе вывернуты кнаружи или внутрь.

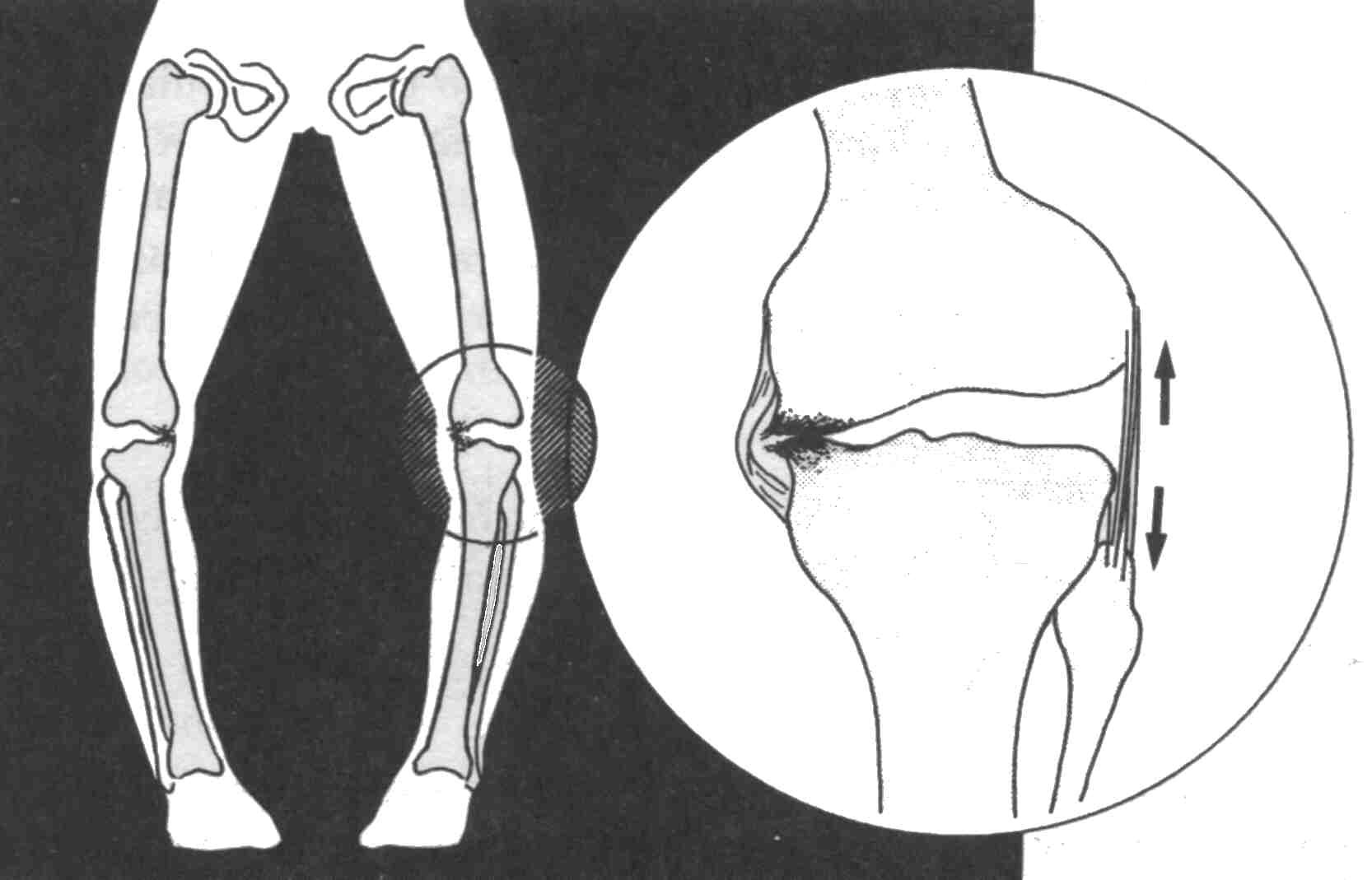

Со временем при дисплазии формируется О-образная или Х-образная деформация голени

Со временем формируются следующие изменения. Зрительно одна нога короче другой. Походка становится «утиной» или с опорой на пальцы стопы – «походка балерины». Движения в коленном суставе вызывают боль, что ведет к снижению их амплитуды.

Диагностика

Диагноз дисплазии коленного сустава у детей ставит детский ортопед, основываясь на данных осмотра и инструментальных исследований. Для подтверждения диагноза используют рентгенологический метод (такое исследование можно проводить у ребенка старше 3 месяцев), ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную томографию. УЗИ суставов можно применять у новорожденных детей.

Особенности фиброзной дисплазии коленного сустава

Фиброзная дисплазия выделяется особо. В данном случае соединительная ткань частично заменяет костную. Поражаются головки бедренной и берцовой кости, образующие коленный сустав. Это тяжелая патология, которая сопровождается следующими признаками:

- Хруст и щелчки при движениях в колене.

- Тупые боли в суставе, усиливающиеся при любой физической нагрузке.

- Хромота и измененная походка.

- Частые переломы и вывихи в области сустава при небольшом механическом воздействии.

При фиброзной дисплазии проводят тщательное обследование с целью исключения злокачественного поражения костей.

Лечение

Чем раньше выявлено заболевание и начато лечение, тем более благоприятный прогноз. Чем младше ребенок, тем более податливые у него суставы и тем легче откорректировать патологию, не прибегая к операции. Комплекс консервативного лечения включает ряд методов.

Фиксация

Если дисплазия обнаружена у новорождённого малыша, то проводят широкое пеленание с целью фиксировать ножки в физиологическом положении и обеспечить восстановление хрящевой ткани. Детям постарше сустав фиксируют с помощью специальных ортезов. Также применяют гипсовые повязки, которые меняют раз в 2–3 недели, так как маленький ребенок быстро растет.

Массаж

Всем пациентам с дисплазией показано проведение лечебного массажа. Этот метод позволяет улучшить микроциркуляцию, укрепить мышцы и связки в области коленного устава.

Лечебная физкультура

Комплекс упражнений подбирает врач-ортопед или инструктор по ЛФК для каждого ребенка индивидуально. Большим преимуществом этого метода является то, что родители могут его использовать в домашних условиях. Такая физкультура полезна как для общего развития ребенка, так и для укрепления мышечно-связочного аппарата колена.

Занятия ЛФК необходимо проводить с малышом регулярно

Физиотерапия

Дополнительно врач может назначить физиотерапевтические методы. Чаще всего используют:

- Магнитотерапию.

- Лазеротерапию.

- Парафиновые и озокеритовые обертывания.

Медикаментозные средства

По показаниям возможно назначение следующих групп препаратов:

- Обезболивающие (как местно, так и внутрь).

- Хондропротекторы. Это вещества, защищающие хрящ и способствующие его восстановлению.

- Витаминные и минеральные комплексы.

Хирургическое лечение

У ребенка старше 2 лет и подростка, как правило, консервативные методы не дают значимого результата, поэтому приходится прибегать к оперативному лечению. Чаще всего проводится корригирующая остеотомия. В ходе операции иссекается часть кости, суставу заново придается правильная форма.

Обратная фиксация производится пластинами, винтами или специальным аппаратом. После операции обязательно наложение гипсовой повязки. В ряде случаев проводится замена пораженного коленного сустава на искусственный.

Профилактика и прогноз

С целью профилактики рекомендуется периодически проходить курсы массажа, регулярно заниматься лечебной физкультурой, избегать интенсивных физических нагрузок и занятий спортом. При ранней диагностике и грамотном комплексном лечении прогноз благоприятный. При позднем выявлении дисплазии и отсутствии лечения, дисплазия коленного сустава приводит к деформирующему артрозу и инвалидности.

Источник

Дисплазия коленного сустава представляет собой распространенную ортопедическую патологию хрящевых тканей в чашечке ноги. Развиваться заболевание может среди всех возрастов и групп населения. Однако, имея врожденную и наследственную природу, наиболее часто дефект встречается у маленьких детей.

Характеризуется ассиметричностью колен, болевыми ощущениями и нарушением походки. При отсутствии корректного лечения, физический изъян усугубляется, оказывая негативное влияние на психологию больного. Своевременно же принятые терапевтические меры не только ускоряют процесс лечения, но и существенно сокращают период восстановления.

Патогенез заболевания

Возникает дисплазия коленного сустава вследствие нарушения структурных свойств костно-мышечного аппарата и соединительных тканей, приводя к физиологическим изменениям чашечки колена и его аномальному расположению. Частота встречаемости заболевания составляет 6 человек на 1 тысячу. Обнаруживается патология либо сразу же после рождения, либо позже, в подростковом возрасте. Без лечения дисплазия становится необратимой и со временем приводит к инвалидизации. Диагностирование патологии включает комплекс мероприятий с использованием дифференциального метода обследования.

Развитию дисплазии активно способствует чрезмерная мобильность (подвижность) сустава, неравномерное распределение нагрузки на опорно-двигательный аппарат и физическое изнашивание хряща коленной чашечки. Последнее характерно для взрослой части населения и связано, в первую очередь, с возрастными переменами или профессиональной деятельностью. Последствия аномалии неприятны и проявляются анатомической деформацией или смещением надколенника, суставов бедренной и большеберцовой кости, сокращением костных элементов и сужением суставной щели.

Виды дисплазии коленного сустава

Выделяют несколько типов нарушений биомеханической оси нижних конечностей:

- Фронтальная деформация. Характеризуется сильным дискомфортом и болезненностью во время ходьбы. Напоминает Х-образную форму ног, при которой отсутствует возможность любого смыкания, даже в стопах. Устраняется путем оперативной корректировки околосуставных аномалий. Наибольшую эффективность дает остеотомия, хирургический метод для исправления врожденных и приобретенных деформаций костно-хрящевого аппарата.

- Дисгенезия феморо-пателлярного

сплетения. Выражается в значительном увеличении четырехглавой мышцы бедра, артрозе дистального отдела сустава колена, нарушении осевых и анатомических параметров подвижных соединений костей. Схожа с О-образным типом. Для исправления применяют методику перемещения выпуклости длинной большеберцовой кости с крепящейся к ней связкой надколенника.

сплетения. Выражается в значительном увеличении четырехглавой мышцы бедра, артрозе дистального отдела сустава колена, нарушении осевых и анатомических параметров подвижных соединений костей. Схожа с О-образным типом. Для исправления применяют методику перемещения выпуклости длинной большеберцовой кости с крепящейся к ней связкой надколенника. - Фиброзная дисплазия. Подразумевает замену костной ткани фиброзными образованиями. Часто патологии сопутствуют безосновательные переломы в месте развития аномалии. Может иметь место приостановка роста кости и, как следствие, ее укорачивание в длину.

Провоцирующие факторы

- Сильный токсикоз во время вынашивания ребенка;

- Заболевания эндокринной системы и внутренних органов, инфекции и вирусы у беременной;

- Наличие вредных привычек у женщины, находящейся в положении;

- Плохое или нерациональное питание, предполагающее употребление однообразной и скудной пищи;

- Неправильное внутриутробное расположение плода;

- Лишний вес беременной;

- Вредные условия работы;

- Плохая экологическая обстановка в зоне проживания;

- Продолжительное или разовое воздействие на организм ядовитых веществ, токсинов, тяжелых металлов и радиоактивных элементов;

- Наследственная предрасположенность;

- Авитаминоз и дефицит питательных веществ в рационе беременной, приводящий к нарушению в развитии костно-хрящевого аппарата ребенка;

- Профессиональные заболевания;

- Поздняя беременность, после 40 лет;

- Родовые и послеродовые травмы.

Дисплазия опасна своими осложнениями в виде серьезных физиологических изменений позвоночника, нарушения осанки и походки, частичного или полного обездвиживания. Учитывая данный факт, при обнаружении первых симптомов или подозрений на патологический процесс, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Проявления патологии

Клиническая картина патологии не всегда ярко выражена. Но, когда дефект, как говорится, на лицо, можно четко визуализировать видимые отклонения в конфигурации коленного сустава, неправильное размещение чашечки и анатомическое искажение самих конечностей. Также типичными для дисплазии колена признаками являются:

- Боль в коленях различной интенсивности, усиливающаяся при увеличении физической нагрузки или смене погоды;

- Хруст и щелканье сустава при движении;

- Несимметричность коленок, создающее впечатление разной длины ног. Причина — неодинаковое размещение чашечек по высоте, особенно заметное в горизонтальной плоскости;

- Хромота;

- Изменение объема бедер и голени;

- Неправильная позиция пальцев — их подгибание или выворачивание наружу;

- Изменение амплитуды подвижности суставов. Колени неустойчивые, а кости без усилий двигаются в разные стороны;

- Затрудненность при ходьбе.

У детей дисплазия проявляется через комплекс симптомов, включающий в себя:

- Позднее начало хождения;

- Неровность ног из-за асимметрии коленных чашечек;

- Похожая на утиную походка;

- Привычка хождения на пальцах;

- Дискомфорт при сгибании/разгибании коленей;

- Формирование вертлужной впадины в подвздошной кости.

Обнаружить дефект коленного сустава можно с момента рождения ребенка. Ярким свидетельством порока выступает разница длины ножек и анатомических позиций надколенников. В связи с этим новорожденным показано регулярное ортопедическое обследование на предмет наследственных патологий. Начинать посещение врача можно с 2 месяцев.

Диагностика дисплазии

Для исследования аномалии коленных суставов, определения размера и формы чашечки, ее симметрии и места нахождения используют два вида диагностики:

- Рентген суставов и конечностей;

- УЗИ.

Предваряют обследование сбором анамнеза и исключением вероятности других ортопедических заболеваний.

Терапия

Лечат дисплазию комплексно, с применением медикаментозной терапии, физиотерапии и специальных фиксаторов. Подбирается лечебная методика в зависимости от возраста пациента и степени деформации. Для улучшения кровотока и обезболивания с помощью консервативной терапии, используют:

- Анальгезирующие средства и нестероидные противовоспалительные медикаменты;

- Хондопротекторные препараты;

- Кальций- и фосфорсодержащие вещества;

- Инъекции гиалуроновой кислоты;

- Витамины;

- Венотоники.

Также в комплекс терапевтических мероприятий может входить:

- КВЧ, метод лазерного или магнитного воздействия, УЗВ, ЭФЗ;

- Лечение грязями, парафином и озокеритовыми аппликациями;

- Гидромассаж;

- ЛФК (лечебная физкультура);

- Специальный массаж.

Проводить последнюю процедуру следует крайне осторожно, не допуская еще большего повреждения колена. Для большей результативности взрослым и детям рекомендуется прохождение сразу нескольких курсов массажа с переходом на голень и бедро. В случае, если перечисленные методы неэффективны, прибегают к оперативному вмешательству.

В период реабилитации и с целью предупреждения осложнения дисплазии, больному показано также ношение специальных фиксирующих приспособлений — ортезов, шин, туторов, шарниров, наколенников и бандажей.

Они помогают закреплять колено в нужном положении и не препятствуют «расшатыванию» сустава. Иногда фиксаторы могут быть заменены обычным гипсом.

Профилактика заболевания

- Следить за здоровьем, начиная с момента беременности;

- Регулярные занятия лечебной гимнастикой;

- Полноценное и здоровое питание;

- Контроль массы тела;

- Избегания инфекционных заболеваний;

- Поддержание нормального гормонального фона;

- Периодическое посещение сеансов расслабляющего массажа;

- Прохождение медицинского осмотра;

- Избегание чрезмерной физической активности, травматизации ног;

- Ограничение нагрузки на суставы.

В случае наличия патологии, пациент обязан постоянно контролировать свое состояние и регулярно посещать ортопеда.

Источник

Дисплазия тазобедренных суставов у детей

Болезни костно-мышечной системы, которые могут привести к стойкому нарушению походки, часто встречаются у малышей разного возраста. Лечить такие патологии лучше максимально рано, прежде чем возникли серьезные осложнения. Дисплазии тазобедренных суставов у детей также достаточно часто встречаются у детишек.

Что это такое?

Развивается данная болезнь из-за воздействия различных провоцирующих причин, которые приводят к появлению неблагоприятных последствий на суставы. В результате врожденных нарушений строения тазобедренные суставы перестают осуществлять все базовые функции, которые наложены на них природой. Все это приводит к появлению и развитию специфических симптомов болезни.

Данная патология встречается чаще у малышек. У мальчиков дисплазия регистрируется намного реже. Обычно у каждого третьего из сотни рожденных малышей ортопеды находят это заболевание. Отмечаются также географические различия в заболеваемости дисплазией тазобедренных суставов у малышей, рожденных в разных странах.

Например, в Африке случаев этого заболевания гораздо меньше. Это легко можно объяснить способом ношения малышей на спине, когда ножки оказываются широко разведенными в разные стороны.

Причины

К развитию заболевания могут привести различные факторы. Крупные суставы, в том числе тазобедренный, начинают закладываться и формироваться еще внутриутробно. Если во время беременности происходят определенные нарушения, то это приводит к развитию анатомических аномалий в строении опорно-двигательного аппарата.

К наиболее частым причинам, приводящим к дисплазии, относятся:

- Генетическая предрасположенность. В семьях, в которых у близких родственников есть проявления болезни, наблюдается более высокая вероятность рождения ребенка с данной болезнью. Она составляет более 30%.

- Нарушение формирование суставов малыша во время беременности в результате неблагоприятной экологической ситуации или воздействия токсических веществ на организм будущей мамы.

- Высокий уровень гормонов во время беременности. Окситоцин, который вырабатывается в организме будущей мамы, вызывает улучшение подвижности связочного аппарата. Это свойство необходимо перед родами. Также окситоцин воздействует на улучшение подвижности всех суставов, в том числе провоцирует в дальнейшем избыточную амплитуду движений. Наиболее подвержены такому воздействию тазобедренные суставы.

- Тугое пеленание. Чрезмерное подтягивание ножек во время этой ежедневной процедуры приводит к формированию дисплазии. Изменение вида пеленания приводит к улучшению функционирования суставов и предупреждает развитие заболевания. Это также подтверждают многочисленные исследования, проведенные в Японии.

- Рождение ребенка в возрасте старше 35 лет.

- Вес малыша при рождении более 4 килограммов.

- Недоношенность.

- Ягодичное предлежание.

- Тесное расположение плода. Обычно это встречается при узкой или небольшой матке. Если плод крупный, то он может достаточно плотно прилегать к стенкам матки и практически не двигаться.

Варианты развития

Врачи выделяют несколько различных вариантов данного заболевания. Различные классификации позволяют установить диагноз наиболее точно. В нем указывается вариант заболевания и степень тяжести.

Варианты дисплазии по нарушению анатомического строения:

- Ацетабулярная. Дефект находится в области хрящей лимбуса или по периферии. Избыточное внутрисуставное давление приводит к нарушению подвижности.

- Эпифизарная (болезнь Майера). При этой форме происходит сильное уплотнение и точечное окостенение хрящей. Это приводит к сильной тугоподвижности, прогрессированию болевого синдрома, а также может вызвать деформации.

- Ротационная. Происходит нарушение анатомического расположения элементов, образующих сустав, в нескольких плоскостях относительно друг друга. Некоторые врачи относят эту форму к пограничному состоянию, а не считают самостоятельной патологией.

По степени тяжести:

- Легкая. Также называется предвывихом. Формируются небольшие отклонения, при которых наблюдаются нарушение архитектуры в строении крупнейших суставов детского организма. Нарушения активных движений проявляются незначительно.

- Средней степени. Или подвывих. При этом варианте вертлужная впадина несколько уплощенная. Движения значительно нарушены, наблюдаются характерные симптомы укорочения и нарушения походки.

- Тяжелое течение. Также называется вывих. Эта форма болезни приводит к многочисленным отклонениям в совершении движений.

Симптомы

На ранних этапах определить заболевание достаточно трудно. Обычно основные клинические признаки болезни становится возможным выявить после года с момента рождения малыша. У грудничков симптомы дисплазии определяются легко только при достаточно выраженном течении заболевания или консультации с опытным ортопедом.

К самым основным проявлениям болезни относят:

- Звуковой «щелчок» при разведении тазобедренных суставов при одновременном сгибании коленных суставов малыша. В этом случае появляется небольшой хруст при входе головки бедренной кости в сустав. При обратном движении — слышен щелчок.

- Нарушения отведения. В этом случае происходит неполное разведение в тазобедренных суставах. При средне тяжелом течении или вывихе возможно сильное нарушение движений. Даже если угол разведения составляет менее 65% – это также может свидетельствовать о наличии стойкой патологии

- Асимметричное положение кожных складочек. По этому признаку часто даже у новорожденных можно заподозрить наличие заболевания. При рассматривании кожных складок также следует обратить внимание на их глубину и уровень, где и как они располагаются.

- Укорочение нижних конечностей с одной или двух сторон.

- Излишний разворот стопы на поврежденной стороне снаружи. Так, при повреждении левого тазобедренного сустава стопа с левой стороны сильно разворачивается.

- Нарушение походки. Ребенок, щадя поврежденную ножку, начинает ступать на цыпочках или прихрамывать. Наиболее часто этот признак регистрируется у малышей в 2 года. Если у ребенка полный вывих, то его движения становятся более вычурными.

- Болевой синдром. Обычно развивается у малышей с достаточно тяжелым течением заболевания. Длительное течение болезни приводит к прогрессированию болевого синдрома. Для устранения боли обычно требуется применение лекарств.

- Атрофия мышц на пораженной ножке. Этот симптом может встречаться при тяжелом течении болезни, а также при длительном развитии заболевания. Обычно мышцы на другой ножке более сильно развиты. Это встречается в связи с компенсаторной реакцией. Обычно на здоровую ножку оказывается повышенное давление.

Диагностика

Для того чтобы установить диагноз дисплазии на ранних стадиях, зачастую требуется проведение дополнительного обследования. Уже в первые шесть месяцев после рождения ребенка его обязательно консультирует детский ортопед. Доктор сможет выявить первые симптомы болезни, которые часто являются неспецифичными.

Самым распространенным методом обследования является ультразвуковое исследование. Этот метод диагностики позволяет точно установить все анатомические дефекты, которые возникают при дисплазии. Это исследование является высокоточным и достаточно информативным. Его можно применять даже у самых маленьких детей.

Также для установления дисплазии достаточно успешно применяется рентгенодиагностика. Однако, применение рентгена в раннем детском возрасте не показано. Такое исследование у грудничков является опасным и может вызвать неблагоприятные последствия.

Использование рентгенодиагностики может быть вполне информативным у малышей, которые смогут спокойно лежать в течение некоторого времени без сильного движения. Это нужно для правильной настройки аппарата и точного проведения исследования.

При установлении диагноза и проведении всех предшествующих обследований в ряде случаев требуется дополнительное проведение компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Зачастую к этим исследованиям прибегают перед выполнением хирургических операций. Такие методы позволяют максимально точно описать все имеющиеся у ребенка структурные и анатомические аномалии суставов. Такие обследования очень точные, но весьма дорогостоящие. Инструментальные исследования суставов не получили широкого распространения.

Артроскопия — это обследование полости сустава с помощью специальных аппаратов. Оно не получило в нашей стране широкого применения. Это исследование является достаточно травматичным. При нарушении тактики проведения артроскопии в полость сустава может попасть вторичная инфекция, и начаться сильнейшее воспаление. Наличие такого риска привело к тому, что такие исследования практически не используются в детской практике для диагностики дисплазии.

При своевременном определении специфических симптомов болезни и проведении точной диагностики можно начать лечение в положенные сроки. Однако при тяжелом течении заболевания или при позднем установлении диагноза, развитие дисплазии может привести к появлению различных неблагоприятных отклонений.

Последствия

Довольно частым неприятным итогом длительного развития болезни и некачественно проведенного лечения является нарушение походки. Обычно малыши начинают хромать. Степень хромоты зависит от исходного уровня повреждения тазобедренных суставов.

При полном вывихе и несвоевременном оказании медицинской помощи ребенок в последующем сильно хромает и практически не наступает на поврежденную ножку. Ходьба вызывает у малыша усиление боли.

У детей в возрасте 3-4 года могут наблюдаться выраженные укорочения нижних конечностей. При двухстороннем процессе этот симптом может проявиться лишь в небольшом отставании в росте.

Если же поражен только один сустав, то укорочение может привести также к нарушению походки и хромоте. Малыши начинают не только прихрамывать, но и несколько подпрыгивать. Этим они стараются компенсировать невозможность правильной ходьбы.

Данная патология опорно-двигательного аппарата может стать причиной установления группы инвалидности. Решение о выдаче такого заключения принимает целая комиссия врачей. Доктора оценивают степень выраженности нарушений, учитывают характер повреждений и лишь затем выносят заключение об установлении группы. Обычно при дисплазии средней степени тяжести и наличии стойких осложнений болезни устанавливается третья группа. При более тяжелом течении болезни — вторая.

Лечение

Все лечебные процедуры, которые могут помочь в предотвращении прогрессирования болезни, назначаются малышу, как можно раньше. Обычно уже при первом обращении к ортопеду, доктор может заподозрить наличие дисплазии. Назначения лекарственных средств требуется не при всех вариантах заболевания.

Все терапевтические меры можно разделить на несколько групп. В настоящее время насчитывается более 50 различных методов, которые официально применяются в медицине для лечения дисплазии у малышей в разном возрасте. Выбор конкретной схемы остается за ортопедом. Только после полноценного осмотра ребенка можно составить точный план терапии малыша.

Все способы лечения дисплазии можно разделить на несколько групп:

- Более свободное пеленание. Обычно такой вариант называется широким. При данном пеленании ножки ребенка находятся в несколько разведенном состоянии. Широкий способ позволяет устранить первые неблагоприятные симптомы болезни и предотвратить ее прогрессирование. Штанишки Бекера являются одним из вариантов такого пеленания.

- Использование различных технических средств. К ним можно отнести многообразные шины, подушки, стремена и многие другие. Такие изделия позволяют надежно фиксировать ножки малыша разведенными.

- Применение разводящих шин при ходьбе. Они позволяют сохранять правильный угол разведения в тазобедренных суставах и применяются только по назначению лечащего врача. Обычно применяют шины Волкова или Виленского.

- Проведение хирургической операции. Применяется достаточно редко. Обычно в сложных случаях болезни, когда другие методы оказались неэффективными. Такие ортопедические операции выполняются у малышей старше года, а также при частых рецидивах болезни и отсутствии эффекта от ранее проведенного лечения.

- Массаж. Обычно такое лечение нравится практически всем малышам. Даже новорожденные воспринимают массаж не как терапию, а как настоящее удовольствие. Проводит его специалист, которые имеет не только специализированное образование по детскому массажу, но также обладающий достаточным клиническим опытом по работе с детьми, у которых установлен диагноз дисплазии. Во время массажа активно прорабатывается зона тазобедренных суставов, а также шея и спинка.

- Упражнения лечебной физкультуры. Имеют выраженный эффект при начальных стадиях болезни. Выполнять такие упражнения врачи рекомендуют 2-3 раза в неделю, а при некоторых формах болезни — ежедневно. Обычно длительность занятий составляет 15-20 минут. Упражнения может проводить мама или медицинская сестра в поликлинике. Их нельзя проводить сразу после еды или перед сном.

- Электрофорез на область тазобедренных суставов. Позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома, улучшает кровоснабжение хрящей, которые образуют сустав. Электрофорез назначается курсом. Обычно применяется 2-3 курса в течение года. Эффект от лечения оценивает врач-ортопед.

- Гимнастика с новорожденными. Обычно этот метод применяются при выявлении небольших отклонений в работе тазобедренных суставов. Он позволяет предупредить развитие дисплазии и может применяться не только в лечебных целях, но и в качестве профилактики.

- Проведение физиотерапевтического лечения. Для улучшения кровоснабжения и улучшение иннервации суставных хрящей можно применять различные виды термо — и индуктотерапии. Такие методы назначаются физиотерапевтом и имеют ряд противопоказаний. Применяются обычно при легком и средне тяжелом варианте течения болезни. Также достаточно успешны после проведенного хирургического лечения для устранения неблагоприятных симптомов, возникших в ходе операции.

- Грязелечение. Этот метод широко используется не только в санаториях и оздоровительных центрах, но и также может выполняться в физиотерапевтическом кабинете детской поликлиники. Биологически активные компоненты грязи, которые входят в ее состав, оказывают заживляющее и прогревающее действие на суставы, что приводит к уменьшению проявления неблагоприятных симптомов болезни.

Профилактика

Для того, чтобы уменьшить вероятность развития дисплазии у малышей, родителям следует обратить внимание на следующие советы:

- Не старайтесь туго и плотно пеленать ребенка.

Выбирайте широкое пеленание. Такой способ является обязательным, если у малыша есть первые признаки дисплазии.

- Держите малыша правильно. Во время неправильного расположения ребенка на руках взрослых часто ножки малыша оказываются сильно прижатыми к туловищу. Такое положение может вызвать дисплазию или другие патологии тазобедренных и коленных суставов. Обращайте внимание на комфортное расположение ребенка во время проведения грудных кормлений.

- Выбирайте специальные детские кресла для провозки малыша в автомобиле. Современные устройства позволяют сохранять функциональное и правильное положение ножек детей во время нахождения в машине во время всего путешествия.

- Не забывайте посещать врача-ортопеда. Проведение ортопедической консультации входит в обязательный перечень необходимых исследований у малышей первого года жизни.

- Встретиться с дисплазией тазобедренных суставов может каждая мамочка. Лечение этого заболевания достаточно трудоемкое и потребует огромной концентрации сил и внимания родителей. Не допустить развития серьезных осложнений можно только при ежедневном выполнении всех рекомендаций.

- При своевременной диагностике и назначении лечения у малышей практически не возникает негативных последствий, и они в?