Бег трусцой при артрозе коленного сустав

Можно ли бегать при артрозе коленного сустава? Какие виды спорта помогут сохранить здоровье, а какие следует исключить? Пациентам с артрозом необходимо максимально снизить нагрузку на пораженные суставы.

Совмещение артроза и спорта

Известно, что физические нагрузки полезны для человеческого организма. Спорт при артрозе коленного сустава (гонартрозе) необходим. Однако нужно избегать любых силовых нагрузок. Кроме того, если занятия доставляют болевые ощущения, от них необходимо отказаться.

Так, по мнению врачей, наиболее подходящими видами спорта при гонартрозе являются:

- спокойная ходьба;

- велосипед;

- лыжи;

- плавание.

Ходьба спокойным шагом на короткие дистанции оказывает положительное влияние. Во время прогулок укрепляются мышцы и разрабатываются суставы. Ходьба полезна, так как в процессе не возникает дополнительной нагрузки, нормализуется работа всех основных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, обмена веществ).

Длительность прогулок должен определить врач. Пациентам нужно запомнить основные правила:

- прогулка должна радовать, а не утомлять;

- для получения результата ходить нужно ежедневно;

- обувь должна быть максимально удобной;

- можно постепенно увеличивать время прогулки, но только с разрешения врача;

- если возникла боль, необходимо сделать перерыв.

Если гонартроз не слишком запущен, можно остановить свой выбор на велотренажере. Если нет возможности заниматься на тренажере, можно прибегнуть к обычному велосипеду. Но, по мнению врачей, именно велотренажер обеспечивает движения равной амплитуды, необходимые пациенту. Такая езда не травмирует хрящевую ткань, наоборот, это способствует подвижности суставов и нормализации кровообращения в нижних конечностях.

Если гонартроз не слишком запущен, можно остановить свой выбор на велотренажере. Если нет возможности заниматься на тренажере, можно прибегнуть к обычному велосипеду. Но, по мнению врачей, именно велотренажер обеспечивает движения равной амплитуды, необходимые пациенту. Такая езда не травмирует хрящевую ткань, наоборот, это способствует подвижности суставов и нормализации кровообращения в нижних конечностях.

При езде на обычном велосипеде нужно тщательно выбирать дорогу. Не стоит ездить по бугристой либо проселочной местности. Это может привести к микротравмам суставов, из-за чего состояние больного будет ухудшаться.

Плавание при артрозе коленного сустава является оптимальным видом спорта. К нему прибегают для профилактики и лечения любых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Плавать можно даже при самых тяжелых формах патологии. Во время плавания расслабляются мышцы и стихает боль в пораженных суставах. Отсутствует нагрузка на опорно-двигательный аппарат, в то же время укрепляются мышцы и связки.

Вода облегчает выполнение упражнений при сильных болях. Если в зале лечебная физкультура сопровождается болью, занятия нужно перенести в бассейн.

Вода облегчает выполнение упражнений при сильных болях. Если в зале лечебная физкультура сопровождается болью, занятия нужно перенести в бассейн.

Плавание помогает избавиться от лишнего веса, который часто наблюдается у пациентов с патологиями суставов, так как является одной из причин нарушения. Плавать можно в реке, озере, море или бассейне.

Плавание — уникальный вид спорта, поскольку не имеет противопоказаний. Только в случае инфекционного заболевания занятия нужно прекратить до полного выздоровления.

Зимние варианты занятий

Зимой можно порадовать себя ходьбой на лыжах. Не многие знают, но катание на лыжах при артрозе нижних конечностей гораздо полезнее, нежели прогулки пешком, так как нагрузка на суставы минимальная.

Лыжи показаны только тем пациентам, которые катались до болезни. Не следует начинать обучение этому спорту при наличии гонартроза. В процессе обучения неизбежны падения и травмы, это слишком большой риск.

Лыжи не являются оптимальным видом занятий, перед катанием нужна консультация врача. Кроме того, не рекомендуется кататься при тяжелой форме артроза и в периоды обострения болезни. Не стоит путать лыжи и горнолыжный спорт. Крутые спуски пациентам с гонартрозом противопоказаны.

Бег при артрозе коленного сустава

Можно ли заниматься бегом при заболеваниях суставов? Это не однозначный вопрос, ответить на который может только врач. Легкую пробежку можно совершать только в том случае, если болезнь находится в начальной стадии. Бег при артрозе коленных суставов второй степени запрещен в любом виде.

Можно ли заниматься бегом при заболеваниях суставов? Это не однозначный вопрос, ответить на который может только врач. Легкую пробежку можно совершать только в том случае, если болезнь находится в начальной стадии. Бег при артрозе коленных суставов второй степени запрещен в любом виде.

Дело в том, что во время бега нагрузка на суставы увеличивается в 5 раз. Таким образом, при весе в 80 кг во время пробежки поврежденная ткань будет получать давление в 400 кг. Это приводит к еще большему разрушению хрящевой ткани. Польза бега не превосходит его пагубного воздействия на пациентов с гонартрозом.

В начале болезни врач может разрешить неспешный бег на короткие дистанции. Но в процессе не должно быть резких движений (прыжков, толчков). Выбирать нужно абсолютно ровную дорогу.

В начале болезни врач может разрешить неспешный бег на короткие дистанции. Но в процессе не должно быть резких движений (прыжков, толчков). Выбирать нужно абсолютно ровную дорогу.

В последнее время высокой популярностью пользуется фитнес. Но при артрозе суставов такие занятия противопоказаны. Отказаться придется и от занятий аэробики любого вида (танцевальная, степ). Под запрет попадают такие виды спорта, как:

- футбол;

- теннис;

- бадминтон;

- хоккей;

- волейбол;

- регби.

Интересным методом лечебной физкультуры являются занятия скандинавской ходьбой. Скандинавская ходьба при артрозе укрепляет позвоночник, благодаря чему уменьшаются неприятные симптомы болезни. Занятия не имеют противопоказаний. Ходить можно в любом возрасте, даже при сильно развитом артрозе коленных суставов.

Важные элементы общей терапии при артрозе колена:

- плавность движений;

- мягкий ковер, чтобы не травмировать колени.

Для выполнения упражнений нужно опуститься на четвереньки и передвигаться по ковру. Спина должна быть ровной.

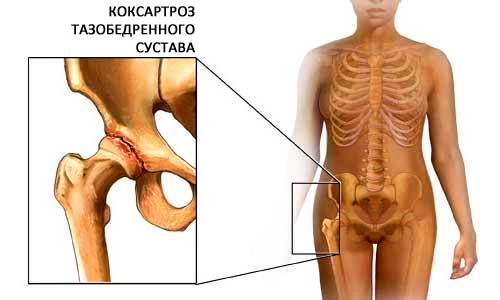

Занятия спортом при коксартрозе

Артроз тазобедренного сустава называют коксартрозом. Спорт при коксартрозе тазобедренного сустава помогает замедлить развитие болезни. Однако нужно знать, какие упражнения разрешены.

Велоспорт и занятия на велотренажере, рекомендованные пациентам с артрозом коленного сустава, при поражении хрящевой ткани в тазобедренной области противопоказаны. Пациентам не рекомендуется бег. Конечно, нагрузка не такая значительная, как на колени, но резкие движения могут стать причиной ухудшения состояния больного.

Как правило, каждому пациенту в зависимости от его состояния подбирают индивидуальный комплекс упражнений. Выполнять их нужно дома, но первые занятия лучше провести с физиотерапевтом, который научит правильной технике.

При артрозе тазобедренного сустава, как и при гонартрозе, оптимальной физической нагрузкой является плавание. А в случае болевого синдрома пациенту рекомендуется теплая ванна. Если добавить в нее морскую соль, терапевтический эффект возрастет в несколько раз.

Скандинавская ходьба при коксартрозе не противопоказана. Но нужно помнить о том, что нельзя делать резких движений. Чем медленнее выполняется упражнение, тем меньше страдает тазобедренный сустав. После выполнения занятий рекомендуется массаж.

Источник

“Бег убивает колени” – наверняка вы слышали такую фразу. Насколько эта фраза правдива с точки зрения науки. Автор книги “Кардио или силовая” Алекс Хатчинсон собрали научные данные по этому вопросу.

Это настоящая фобия, которая останавливает многих желающих начать бегать; причем призрак ее маячит в сознании даже тех, кто занимается бегом уже достаточно давно. Время от времени возникающие болезненные ощущения — в общем-то, неизбежная часть любого вида спорта, если заниматься им регулярно. Поэтому будет разумно поинтересоваться, не приведут ли тренировки, от которых вы сейчас получаете удовольствие, к тому, что лет через 10 или 20 вы будете еле-еле ковылять. Однако спешу вас успокоить: оснований для беспокойства нет. В последние годы были опубликованы результаты нескольких долгосрочных экспериментов, которые могут положить конец этим страхам.

Долгосрочные исследования: у любителей бега остеоартрит встречается реже, чем у тех, кто не бегает

В выпуске Skeletal Radiology за 2008 год группа австрийских рентгенологов представила сделанные накануне забега МРТ-изображения коленных суставов семи бегунов, которые принимали участие в Венском марафоне в 1997 году. Использование метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) дает значительное преимущество в диагностике по сравнению с ранними экспериментами, которые основывались на рентгеновских снимках.

Через 10 лет спортсменов вновь подвергли идентичному обследованию. Результаты были очевидны: никаких новых повреждений в коленных суставах у шести испытуемых, которые все это время продолжали бегать, зафиксировано не было. А вот у единственного человека, который прекратил бегать на длинные дистанции, обнаружилось серьезное ухудшение внутри коленного сустава.

В рамках еще более долгосрочного исследования ученые из Стэнфордского университета с 1984 года, регулярно делая рентгеновские снимки, наблюдали за 45 бегунами и 53 участниками контрольной группы, которые не занимались бегом. Последние результаты, опубликованные в American Journal of Preventive Medicine в 2008 году, продемонстрировали, что спустя 18 лет у 20% бегунов развился остеоартрит (самая распространенная форма артрита) коленного сустава, тогда как в контрольной группе доля заболевших составила 32%.

Оба этих исследования подтверждают уже высказывавшуюся ранее гипотезу о том, что бег не только не вредит коленям, а наоборот, может защитить их. «Вследствие ограниченного количества доступных данных на сегодняшнем этапе невозможно сделать однозначные выводы, — предупреждает Элиза Шакраварти, ведущий автор исследования. — Лично я пока воздержалась бы настоятельно рекомендовать бег именно с целью защиты коленей», — говорит она.

Позиция Ассоциации профессионалов фитнеса: умеренная нагрузка, в том числе ударная – вызывает укрепление и развитие суставов, чрезмерная – способна вызывать травму.

Серьезный недостаток обоих вышеупомянутых исследований — ошибка отбора. Участники экспериментов были преданными поклонниками бега, уже довольно продолжительное время тренировавшимися без каких-либо серьезных проблем. Более скрупулезное тестирование должно было бы не противопоставлять «бегунов» «небегунам», а включать исследование группы случайно выбранных представителей обычного населения. Именно так и поступили другие ученые.

Вдохновившись примером известного Фрамингемского исследования сердца, продолжавшегося на протяжении долгих лет, они проанализировали наблюдения за 1279 испытуемыми за 9-летний период и опубликовали результаты в журнале Arthritis & Research в 2007 году. Обработав множество всевозможных данных как медицинского, так и бытового характера, они не выявили никакой связи между тренировками (включая бег) и появлением коленного остеоартрита.

Наука наукой, однако на решение человека могут повлиять и совершенно иные факторы. Как написал в письме Вольфгангу Крамплу, ведущему автору исследования, один из участников венского эксперимента (готовящийся пробежать свой 37-й марафон): «Годы идут, но, даже если со временем у меня и появится небольшая боль, преимущество от радости, которую мне приносит бег, все равно перевесит».

Мнение спортивного врача: вредит ли бег суставам

Александр Корчагин сам увлекается бегом и триатлоном.

Александр Корчагин с 2009 года руководит отделением реабилитации Европейской Клиники Спортивной Травматологии и Ортопедии ECSTO. Вот его комментарий о связи бега и проблем с суставами для Зожника:

Вопрос вредит или укрепляет суставы бег – по прежнему остается открытым, существует целый ряд разных точек зрения. С большой вероятностью можно сказать, что при правильной технике, грамотном построении тренировочного процесса, подобные нагрузки полезны. При этом уплотняется костная и хрящевая ткань, что будет являться профилактикой артроза.

Подобные исследования уже были, и есть доказательства положительного влияния бега на суставы.

Но идеальная ситуация редка, поэтому, при занятиях спортом шансы получить травму достаточно велики. Это же касается износа суставов — очень часто биомеханические нарушения ведут к асимметричному износу хрящевой ткани, что со временем приводит к артрозу.

Насколько лишний вес влияет на травмы?

Лишний вес влияет на травмы в значительной степени. Все суставы, хрящевая ткань, мышцы, сухожилия и связки рассчитаны под определенный рост и вес. Любой плюс в весе значительно увеличивает нагрузку на хрящ, нередко делает моментные и инерционные воздействия критическими.

Мы боремся за граммы карбона в велосипедах, но часто забываем, что 5 кг лишнего веса дадут дополнительные 15-25 кг нагрузки на каждый коленный сустав при беге. Естественно, что ресурс хрящевой ткани в этом случае будет меньше, а моментные нагрузки, воздействующие на связки, могут привести к их разрыву.

Кроме негативной механики, лишний вес также перегружает сердечно-сосудистую систему, что может стать серьезной проблемой.

Хотя стоит отметить, что человек с любым весом может начать тренироваться с пользой для себя. Правильное планирование позволит избежать травм, снизить вес и добиться серьезных результатов.

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, действительный член ESSKA, AAOS, АСТАОР, АТОР Юрий Глазков:

Чтобы получать удовольствие от занятий бегом, необходимо знать предрасполагающие для получения травм факторы. К ним относятся: избыточный вес, наличие сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, неправильная техника бега, экономия при покупке специальной беговой обуви.

Наиболее часто при беге страдают суставы и позвоночник. Насчитывается как минимум 20 основных причин боли во время и после бега, в том числе воспаление связок и сухожилий, перегрузка или повреждение суставного хряща, травмы внутрисуставных связок и менисков.

Если вас регулярно мучают боли – не следует заниматься самолечением ‒ необходимо доверить ваше здоровье врачу. Возникновение болевых ощущений в коленном, голеностопном суставах, области позвоночника также зависит от того, правильно ли подобраны беговые кроссовки и покрытие для бега. Наиболее щадящий для суставов ‒ бег по грунту или по специальному резиновому покрытию. Бег по асфальту суставы переносят тяжелее.

Также нельзя пренебрегать разминкой и заминкой, а растяжку обычно выполняют после беговой тренировки.

Источники: книга “Кардио или силовая”, Зожник

Читайте также на Зожнике:

Милан Милетич: идеальной техники бега не существует

Как начать бегать, чтобы не разочароваться и полюбить. 15 советов от тренеров

Какое воздействие оказывают тренировки на умственную деятельность?

Гид по кофеину

Зачем есть углеводы

«Кто-то покупает Porsche, а кто-то – начинает заниматься триатлоном»

Максим Кудеров Понедельник, 03.02.2020

Источник

//Ïîæàëóéñòà, ïðî÷èòàéòå, ýòî î÷åíü âàæíî. Òîëüêî ïðèäàâàÿ òàêèå âåùè îãëàñêå åñòü âîçìîæíîñòü ÷òî-òî èçìåíèòü!

UPD îò ìîäåðàòîðà. Íå ñòîèò ïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ â ýòîì ïîñòå êàê èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè.

Åêàòåðèíà Øàáóöêàÿ: ïðîåêò ïîðÿäêà ðåàáèëèòàöèè äåòåé îïàñåí

Ïîäãîòîâëåííûé Ìèíçäðàâîì ïðîåêò «Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè äåòñêîìó íàñåëåíèþ» ìîæåò ëèøèò äåòåé âîçìîæíîñòåé ïîëíîöåííîé ðåàáèëèòàöèè, è ïðèâåäåò ê íàðóøåíèþ èõ ïðàâ, óâåðåíà ôèçè÷åñêèé òåðàïåâò, ìàìà ðåáåíêà-èíâàëèäà Åêàòåðèíà Øàáóöêàÿ. Ïî ïðîñüáå ïîðòàëà Ìèëîñåðäèå.ru îíà ïðîêîììåíòèðîâàëà äîêóìåíò, ïðèçâàâ ýêñïåðòîâ è ðîäèòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â åãî îáùåñòâåííîì îáñóæäåíèè, êîòîðîå ïðîäëèòñÿ äî 3 àïðåëÿ, è êàê ìîæíî øèðå ðàñïðîñòðàíèòü èíôîðìàöèþ îá óãðîçå äëÿ íóæäàþùèõñÿ â ðåàáèëèòàöèè äåòåé.

«ß âíèìàòåëüíî èçó÷èëà ïîëó÷èâøèéñÿ äîêóìåíò è õîòåëà áû èçëîæèòü åãî ñóòü â ìåðó ñâîåãî ïîíèìàíèÿ, ò.å. ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëèñòà ïî ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ ñ íàðóøåíèÿìè äâèæåíèÿ, ðàññêàçàëà Åêàòåðèíà Øàáóöêàÿ.

Èòàê, äîêóìåíò çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëÿåò ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé:

Âñå äåòè-èíâàëèäû ÐÔ äîëæíû ïðîéòè îñâèäåòåëüñòâîâàíèå äëÿ ïðèñâîåíèÿ èì êàòåãîðèè ïåðñïåêòèâíîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåàáèëèòàöèè.

Îöåíêà ïåðñïåêòèâíîñòè «ðåàáèëèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà» (âûñîêèé, ñðåäíèé, íèçêèé, êðàéíå íèçêèé), ðåàáèëèòàöèîííîãî ïðîãíîçà (áëàãîïðèÿòíûé, îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíûé, ñîìíèòåëüíûé, íåáëàãîïðèÿòíûé) è öåëåé ðåàáèëèòàöèîííûõ äåéñòâèé ïðîèçâîäèòñÿ «âðà÷îì ïî ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè» ïî ìåæäóíàðîäíîé øêàëå GMFCS.

Òàêèì îáðàçîì çàêðåïëÿåòñÿ êàòåãîðèÿ ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ðåàáèëèòàöèÿ «àáñîëþòíî ïðîòèâîïîêàçàíà», è ó êîòîðûõ íåò «ðåàáèëèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà».

Äëÿ íèõ ðåàáèëèòàöèÿ íå ïðåäóñìîòðåíà. À åùå îíà íå ïðåäóñìîòðåíà äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, èìåþùèõ äàâíîñòü çàáîëåâàíèÿ ìåíåå îäíîãî ãîäà.

Çàêðåïëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî è òîëüêî êóðñîâàÿ ðåàáèëèòàöèÿ (äëèòåëüíîñòüþ îò 14 äî 21 äíÿ), êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äåòÿì-èíâàëèäàì, íå ïîïàâøèì â êàòåãîðèþ «áåñïåðñïåêòèâíûå» è ó êîòîðûõ äèàãíîç ïîñòàâëåí áîëåå îäíîãî ãîäà íàçàä. Çàíèìàòüñÿ ñ íèìè áóäóò 3-4 ðàçà â ãîä. Âñå ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìàðøðóòà, öåëåé è âûáîðà îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùåé ðåàáèëèòàöèþ, ïðèíèìàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîé êîìèññèåé âî ãëàâå ñ âðà÷îì ïî ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Íèêàêîãî ïðàâà ãîëîñà çà ðîäèòåëÿìè/îïåêóíàìè ðåáåíêà-èíâàëèäà íå îñòàåòñÿ.

Ïðè ýòîì ðåàáèëèòàöèÿ ôîðìóëèðóåòñÿ êàê «êîìïëåêñíàÿ, ìåäèöèíñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ, êîãíèòèâíàÿ», è ïðèçíàíèå ðåáåíêà-èíâàëèäà áåñïåðñïåêòèâíûì ïî øêàëå GMFCS (øêàëå ìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü) ëèøàåò ðåáåíêà âñåõ ïðî÷èõ âèäîâ ðåàáèëèòàöèè, à òàêæå ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïðîãóëî÷íûõ êîëÿñîê, êîõëåàðíûõ èìïëàíòîâ è ïð.).

Äàâàéòå âíèìàòåëüíî ðàçáåðåìñÿ, ÷òî ýòî îçíà÷àåò.

ÐÔ íà ÿíâàðü 2018 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 651 000 äåòåé-èíâàëèäîâ. Âñå îíè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ïîðÿäêîì îêàçàíèÿ ðåàáèëèòàöèîííîé ïîìîùè äîëæíû ïðîéòè îöåíêó ïî øêàëå GMFCS ó âðà÷à ïî ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Âðà÷ ýòîò îöåíèò èõ «ïåðñïåêòèâíîñòü», óñòàíîâèò «ðåàáèëèòàöèîííûé äèàãíîç», îöåíèò «àáñîëþòíûå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ» ê ïðîâåäåíèþ ðåàáèëèòàöèè, ñîçäàñò èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ðåàáèëèòàöèè, îöåíèò, íåîáõîäèìû ëè ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè è ïðîïèøåò «ìàðøðóò ðåàáèëèòàöèè». Äî ýòîé îöåíêè íèêòî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ïîðÿäêîì ðåàáèëèòàöèè íå ïîëó÷èò.

Âðà÷ ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè íåèçâåñòíûé íàóêå çâåðü. Èõ ïëàíèðóåòñÿ îáó÷àòü òîëüêî ñ ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà. 8 ìåäèíñòèòóòîâ íà âñþ ñòðàíó îòêðûâàþò ó ñåáÿ òàêèå êàôåäðû ñ ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 30 ÷åëîâåê íà êàôåäðå. Èòîãî ïîëó÷èòñÿ ìàêñèìóì 240 òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïîêà ïðåäóñìîòðåíà òîëüêî ïåðåïîäãîòîâêà ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ èç âðà÷åé äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïîëíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïåðåïîäãîòîâêà çàéìåò ãîä, è ïîòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ 3 ãîäà îðäèíàòóðû (ïðàâäà, íåïîíÿòíî, êàêèå ñïåöèàëèñòû ñ ïîëíûì ðåàáèëèòàöèîííûì îáðàçîâàíèåì áóäóò âåñòè ýòèõ îðäèíàòîðîâ, â íàøåé ñòðàíå èõ íå áîëüøå 50).

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ôèçè÷åñêèå òåðàïåâòû (ïàðà-ìåäèêè) íà Çàïàäå ó÷àòñÿ 4 ãîäà è ïîòîì 40 íåäåëü ïðîõîäÿò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðàêòèêó, à âðà÷è-ðåàáèëèòîëîãè ó÷àòñÿ 6 ëåò ïëþñ îðäèíàòóðà. È òîëüêî ñ íóëÿ. Ëþáàÿ ñìåíà ïðîôèëÿ ïîâëå÷åò çà ñîáîé íîâûå 6 ëåò îáó÷åíèÿ è íîâóþ îðäèíàòóðó. Êàêèå-òî ïðåäìåòû çà÷òóòñÿ, íî âñå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäìåòû ïðèäåòñÿ ïðîõîäèòü ñ ñàìîãî íà÷àëà.  òîì ÷èñëå, äâà ãîäà ó íèõ óéäåò íà îñâîåíèå âñåõ êðèòåðèåâ îöåíêè GMFCS.

Èòàê, åñëè êîðîòêî, ïîðÿäîê âñòóïèò â ñèëó, íàïðèìåð, ëåòîì 2019 ãîäà, à 240 ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïåðåîöåíêè 651 000 äåòåé (ñåé÷àñ, êîíå÷íî, ýòèõ äåòåé áîëüøå) âûïóñòÿò òîëüêî â 2020. Äî 2020 ãîäà ðåàáèëèòàöèÿ äëÿ âñåõ îòêëàäûâàåòñÿ. È ýòî â òîì áëàãîïðèÿòíîì ñëó÷àå, åñëè îðäèíàòîðàì áóäåò ïîçâîëåíî ïðîâîäèòü òàêóþ îöåíêó. Åñëè æå îðäèíàòîðû â ýòîì ó÷àñòâîâàòü íå áóäóò, ðåàáèëèòàöèÿ îòêëàäûâàåòñÿ íà 4 ãîäà ïëþñ âðåìÿ, êîòîðîå ïîòðåáóåòñÿ íà îöåíêó «ïåðñïåêòèâíîñòè» ñîòåí òûñÿ÷ äåòåé. Îöåíêà ýòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ëþäüìè, íå ïîëó÷èâøèìè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè: ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïðàêòèêà, ò.å. «ðàáîòà â ïîëå» â ïëàíå èõ îáó÷åíèÿ è äàëüíåéøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íå ñòîèò âîîáùå. Òîëüêî îöåíêà áåç ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà.

Îíè áóäóò âåðøèòü ñóäüáû, îñóùåñòâëÿòü âûáðàêîâêó «áåñïåðñïåêòèâíûõ» è îïðåäåëÿòü àáñîëþòíûå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ðåàáèëèòàöèè.

Äëÿ ïðèìåðà, ìîæíî ïîñìîòðåòü ñïèñîê ýòèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé íà ñàéòå íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÎÊÁ ¹2 ã. Ðîñòîâà: «Àáñîëþòíûì ïðîòèâîïîêàçàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àêòèâíîé íåéðîðåàáèëèòàöèè ÿâëÿþòñÿ êîãíèòèâíûé äåôèöèò, îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ îáðàùåííîé ðå÷è è èíñòðóêöèé ìåòîäèñòà, ïðîëåæíè, ôëîòèðóþùèå òðîìáû, äåêîìïåíñàöèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè, äåêîìïåíñàöèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì».

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìû óâèäèì â ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ ýïèëåïñèþ. Íàïîìíèì, ÷òî ýòîìó èõ ó÷èëè â ìåäâóçàõ, è ïåðåó÷èâàòü èõ íà ìåæäóíàðîäíóþ ñèñòåìó ðåàáèëèòàöèè (â êîòîðîé íå ñóùåñòâóåò ïðîòèâîïîêàçàíèé êðîìå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ñ òåìïåðàòóðíûì òå÷åíèåì) íèêòî íå ñòàíåò, çà ãîä ýòîãî íå óñïåòü.

Çíà÷èò, ïî ýòèì ñïèñêàì òàêæå áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ «áåñïåðñïåêòèâíûå».

Íå î÷åíü ïîíÿòíî, ñìîãóò ëè ýòó ðàáîòó îñóùåñòâëÿòü ñïåöèàëèñòû, ïîëó÷èâøèå âîò òàêîå îáðàçîâàíèå ìíîæåñòâî öåíòðîâ ïðåäëàãàåò âðà÷àì áûñòðåíüêî è äèñòàíöèîííî ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò âðà÷à-ðåàáèëèòîëîãà. Åñëè ñìîãóò, îíè òîæå âíåñóò ñâîþ ëåïòó â âûáðàêîâêó «áåñïåðñïåêòèâíûõ».

Ïîðÿäîê ïîëíîñòüþ ñòàâèò êðåñò íà ðàííåé ïîìîùè, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîìîùü íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òåì, ó êîãî «äàâíîñòü íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ ìåíåå ãîäà». Ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî àâòîðû íå èìåëè ýòîãî â âèäó, íî ìû ïðåêðàñíî çíàåì, ÷òî áóäåò èñïîëíåíî â òî÷íîñòè òî, ÷òî íàïèñàíî, à íàïèñàíî èìåííî ýòî.

Âñå îíêîëîãè÷åñêèå ïàöèåíòû, ñïèíàëüíèêè, íåâðîëîãè÷åñêèå ïàöèåíòû ðàíåå, ÷åì ÷åðåç ãîä ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà (à ìû çíàåì, ñêîëüêî âðåìåíè ïðîéäåò åùå, ïîêà ïîñòàâÿò äèàãíîç) ðåàáèëèòàöèîííîé ïîìîùè íå ïîëó÷àò.

À åùå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå ñóùåñòâóþùèå â ÐÔ îòäåëåíèÿ ìèëîñåðäèÿ (îòäåëåíèÿ â ÄÄÈ, ãäå ëåæàò ñàìûå òÿæåëûå ïàöèåíòû), ïðåâðàùàþòñÿ â ìîãèëüíèêè.

Íó, è, íàêîíåö, ìû ïîëó÷àåì èñêëþ÷èòåëüíî ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü: â äîêóìåíòå ïåðå÷èñëåíû ñòàöèîíàðû, äíåâíûå ñòàöèîíàðû, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ìåäèöèíñêî-èññëåäîâàòåëüñêèå öåíòðû.  òî âðåìÿ êàê åäèíñòâåííî ýôôåêòèâíîé âî âñåì ìèðå ïðèçíàíà ñèñòåìà ðåãóëÿðíîé ïîâñåìåñòíîé àìáóëàòîðíîé ðåàáèëèòàöèè, äîñòóïíîé êàæäîé ñåìüå. Ýòî òà ñèñòåìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ôîðìèðîâàëàñü øêàëà îöåíêè GMFCS.

Øêàëó ìû âçÿëè, à ñâÿçàííóþ ñ íåé îáÿçàòåëüíóþ ñèñòåìó îêàçàíèÿ ïîñòîÿííîé è íåìåäëåííîé ïîìîùè çàáûëè. Ìàìû âûíóæäåíû áóäóò (êîãäà è åñëè ñìîãóò ïîëó÷èòü îöåíêó è íàïðàâëåíèå) ñêèòàòüñÿ ïî ôåäåðàëüíûì öåíòðàì âñåé ñòðàíû è ïîëó÷àòü áåññìûñëåííóþ è íåýôôåêòèâíóþ ïîìîùü, âåäü ìåæäó êóðñàìè ðåáåíîê íåèçáåæíî «îòêàòèòñÿ» íàçàä. Íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî îñóùåñòâëÿòü ðåàáèëèòàöèþ äîëæíû ýðãîòåðàïåâòû. Ïî çàêîíó èõ äîëæíà áûòü 1000. Íåïîíÿòíî, îòêóäà âîçüìåòñÿ ýòà òûñÿ÷à, åñëè íà ýðãîòåðàïåâòîâ íèãäå íå ó÷àò, è êàê ýòà òûñÿ÷à ñïðàâèòñÿ ñî âñåìè 600000 äåòåé.

Âî âñåì ìèðå ñ ýòèìè äåòüìè çàíèìàþòñÿ â íåáîëüøèõ ðåàáèëèòàöèîííûõ ïðàêòèêàõ îò 1 äî 4 ðàç â íåäåëþ, è òàêèå ïðàêòèêè åñòü â çîíå äîñòóïíîñòè âñåãî íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì öåëüþ ðåàáèëèòàöèè ñ÷èòàåòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòà è åãî îïåêóíîâ.

Èäåÿ «áåñïåðñïåêòèâíîñòè» ïðîòèâîðå÷èò êîíñòèòóöèîííîìó ïðàâó íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, à òàêæå ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè ïðàâ äåòåé-èíâàëèäîâ.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïîêà èäóò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ, íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê îáñóæäåíèþ ýòîãî äîêóìåíòà, ïîëíîñòüþ ïåðå÷åðêèâàþùåãî êîíöåïöèþ «åñëè ÷åëîâåêà íåëüçÿ âûëå÷èòü, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî åìó íåëüçÿ ïîìî÷ü» è íàðóøàþùåãî ïðàâà êàê äåòåé-èíâàëèäîâ, òàê è èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé».

Источник