Анатомия и биомеханика плечевого сустава

Профилактика повреждений плеча предусматривает разминку перед началом спортивной деятельности, развитие гибкости и силы в предсезонный период и их сохранение в течение всего сезона соревнований, правильную технику и соответствующую экипировку, а также знание травм, характерных для данного вида спорта.

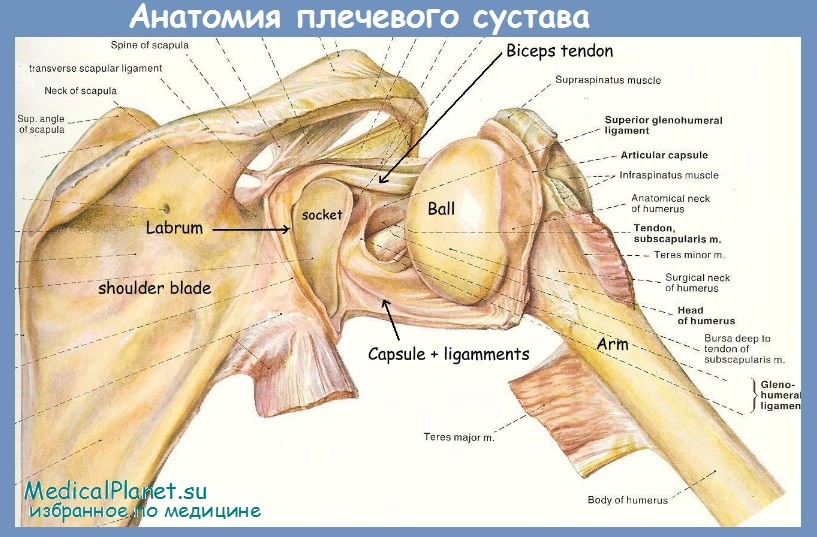

Чтобы понять сущность травм комплекса плечевого сустава, необходимо знать его анатомию и биомеханику. Плечевой или плечелопаточный сустав имеет шаровидную форму и образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Плечевой сустав анатомически и биомеханически тесно связан с лопаткой и ключицей и составляет с ними так называемый плечевой пояс.

Сверху плечевой сустав перекрыт клювовидным отростком лопатки, акромиальной и клювовидно-акромиальной связкой. Плечевой сустав относится к образованиям с четырьмя свободами движения. Плечевой сустав окружают грудино-ключичное, акромиально-ключичное и акромиально-плечевое сочленения. Таким образом, при движении плеча происходит определенное движение во всех этих суставах и сочленениях.

Головка плечевой кости сочленяется с мелкой овальной формы суставной впадиной лопатки, по краю которой для увеличения площади соприкосновения и укрепления сустава располагается волокнисто-хрящевое кольцо. К его заднему краю прикрепляется суставная фиброзная капсула. Внизу капсула сустава прикрепляется к шейке плечевой кости, она расслаблена (увеличена в объеме), что обусловливает значительную подвижность плечевого сустава. Внутренняя (синовиальная) оболочка выстилает сустав и образует две сумки (выпячивания), через которые в полость сустава проникают две мышцы: подлопаточная и сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча.

Плечевой сустав укрепляет также так называемая вращательная манжета, в состав которой входят мышцы: впереди — подлопаточная, сзади — подостная и малая круглая и сверху — надостная.

При занятии спортом движения в плечевом суставе выполняются с максимальной амплитудой и очень высокой угловой скоростью, что предрасполагает сустав к травмам (Sobel). Кроме того, частые выполнения движений над головой с высокой скоростью и большой амплитудой могут привести к развитию хронических травм (Hawkins, Hobeika).

Как показывают результаты исследований, во время спортивной деятельности плечевой сустав не подвергается таким нагрузкам, как суставы нижних конечностей (имеются в виду беговые, прыжковые дисциплины), тем не менее сила реакции в собственно плечевом суставе может достигать 90 % массы тела при отведении на 60—90° (Freedman Munroe). В сочетании с высокими угловыми скоростями, большой амплитудой движения и многократным повторением одних и тех же движений это приводит к большим нагрузкам на плечевой сустав во время занятий определенными видами спорта.

Акромиально-плечевое сочленение играет важную роль в понимании патофизиологии некоторых травм плеча. Его нередко называют надостным «выходом». Уникальность этого сочленения состоит в том, что оно представляет собой единственное место в организме человека, в котором мышца или сухожилие располагаются между двумя костями. В данном случае вращательная манжета покрывает верхнюю часть головки плечевой кости, а ее — нижняя часть акромиона. При занятии большинством видов спорта именно надостное сухожилие и мышца оказываются «в ловушке» между акромионом и головкой плечевой кости; в некоторых случаях «в ловушке» могут оказаться подлопаточная и подостная мышцы.

Кроме сухожилий вращательной манжеты, надостный «выход» включает субакромиальную сумку и граничит сверху и медиально с клювовидно-акромиальной связкой. В случае повреждения или отечности этих структур возможно возникновение в этом участке «синдрома ущемления».

При отечности или мышечной гипертрофии в надостном «выходе» у спортсмена последующее повторение движений над головой ведет к усилению отечности и развитию реактивного воспаления. Это может привести к костным ущемлениям, а непрерывные повторения могут вызвать разрыв вращательной манжеты (Hawkins, Hubeika).

У спортсменов также нередко встречается нестабильность плечевого сустава. Частично это обусловлено его уникальной анатомией, обеспечивающей практически «глобальную» амплитуду движения.

По сравнению с тазобедренным стабильность плечевого сустава практически равна нулю. Головка бедренной кости почти полностью покрыта вертлужной впадиной, обеспечивающей отличную архитектурную стабильность. В то же время менее 30 % поверхности головки плечевой кости занимает суставная ямка, что обусловливает незначительную стабильность сустава.

В результате вероятность вывиха головки плечевой кости довольно высокая (96—98 %). Более 96 % вывихов происходит в направлении вперед и только 2—3 % — назад. Вывихи могут периодически повторяться, приобретая хронический характер, это, вероятно, связано с уровнем активности. Частота рецидивов достигает 70—90 в случае, если первый вывих имел место в возрасте до 20 лет включительно. В этом возрасте многие подростки активно занимаются спортом, поэтому у спортсменов чаще происходит повторный, или привычный вывих.

Часто наблюдаются также подвывихи и другие проявления нестабильности плечевого сустава. Поскольку при нестабильности, как правило, «чистый» вывих отсутствует и основным симптомом является боль, спортсмен может и не подозревать о нестабильности сустава.

Наконец, у некоторых спортсменов может развиваться синдром нестабильности плечевого сустава более чем в одном направлении. Это так называемая многонаправленная нестабильность.

При отсутствии присущей стабильности плечевой сустав вынужден «полагаться» на мягкие ткани (суставную капсулу, связки и мышцы), чтобы они обеспечивали его стабильность. По мере того как спортсмены выполняют движения над головой с максимальной амплитудой движений, эти мягкие ткани подвергаются перегрузкам и чрезмерному растяжению. Кроме того, повторение движений в одном направлении влияет на структуры, расположенные на противоположной стороне сустава, что может приводить к их сокращению.

Подобное сочетание сверхподвижных тканей на одной стороне сустава и сокращение — на другой способствует нестабильности сустава, нарушая симметричное расположение головки плечевой кости в суставной ямке. Мышцы плечевого сустава также подвергаются значительным нагрузкам. По мнению ученых, такая эксцентрическая перегрузка может служить причиной возникновения периартроза в виде тендинита с последующей дегенерацией области сухожилия.

У спортсменов может также наблюдаться травма акромиально-ключичного сустава, которая, как правило, носит острый травматический, а не усталостный характер (Canale et al.). Вывих акромиально-ключичного сустава происходит вследствие непосредственного удара по верхней части плеча в то время как рука находится сбоку. Подобная травма встречается в американском футболе, хоккее на льду, регби и лакроссе.

Остеоартроз плечевого сустава редко наблюдается у спортсменов, а если и встречается, то исключительно поражается акромиально-ключичный сустав. Заболевание, как правило, является вторичным, часто происходит после вывиха сустава. Хронические дегенеративные изменения в этом суставе встречаются среди тяжелоатлетов, боксеров и хоккеистов, не имевших острых травматических повреждений.

Спортивные травмы грудино-ключичного и лопаточно-грудного суставов встречаются очень редко. Однако «контактная» травма непосредственно грудино-ключичного сустава либо латеральной части плеча может привести к вывиху сустава или перелому суставного конца ключицы. Занятия спортом — вторая наиболее распространенная причина этих травм (после автомобильных катастроф). Смещение грудино-ключичного сустава назад может привести к ущемлению больших сосудов и трахеи, что может оказаться опасным для жизни потерпевшего.

Учебное видео анатомии плечевого сустава

Анатомия плечевого сустава на препаратах трупа разбирается Здесь.

— Вернуться в оглавление раздела «Травматология»

Оглавление темы «Спортивные травмы»:

- Частота травм головы в спорте

- Механизмы травмы головы в спорте

- Критерии повреждения головы по кривой толерантности Уэйн Стейт

- Критерии повреждения головы по GSI

- Критерии повреждения головы по HIC

- Биомеханическая оценка шлемов для защиты головы

- Эпидемиологическая оценка средств защиты головы

- Хронические повреждения головы — dementia pugilistica

- Профилактика повреждений головы

- Анатомия плечевого сустава и биомеханика его травм

Источник

Анатомия плечевого сустава[править | править код]

Костная анатомия плечевого сустава[править | править код]

Костная анатомия плечевого сустава

Плечевой сустав — типичный шаровидный сустав, образованный головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Суставная впадина лопатки представляет собой уплощенную ямку в форме груши или перевернутой запятой с поверхностью, приблизительно в 4 раза меньшей поверхности головки плечевой кости. Головка плечевой кости повернута примерно на 30° назад от поперечной оси локтевого сустава, а лопатка повернута на такой же угол вперед от фронтальной плоскости тела; таким образом, головка плечевой кости и суставная впадина лопатки обращены ровно друг на друга. Во время движений в плечевом суставе лопатка вращается, обращая свою суставную впадину вверх, вниз, наружу или внутрь, благодаря чему центр головки плечевой кости продолжает оставаться внутри нее. Когда же такое центрированное положение головки плечевой кости в суставной впадине нарушается, возникает опасность вывиха в плечевом суставе.

Биомеханика плечевого сустава на рентгене

Суставы ключицы[править | править код]

Медиальный конец ключицы участвует в образовании грудино-ключичного сустава, а латеральный конец — в образовании акромиально-ключичного сустава. Ключица вращается вокруг своей оси и служит опорой для плечевого сустава, поскольку она единственная связывает верхнюю конечность с осевым скелетом. Одновременно ключица выполняет роль распорки, удерживающей плечевой сустав в стороне от грудной клетки для его наибольшей подвижности.

Суставная капсула, суставная губа и связки плечевого сустава[править | править код]

Капсула плечевого сустава — самая просторная и свободная по сравнению с капсулами всех других крупных суставов, но и она вносит важный вклад в поддержание его стабильности. Вместе с суставной губой она прикрепляется к лопатке, а спереди укреплена несколькими связками: клювовидно-плечевой и тремя суставно-плечевыми: верхней, средней и нижней. Существуют анатомические варианты формы и взаиморасположения суставной губы и связок: встречается, например, отверстие между передневерхней частью суставной губы и краем суставной впадины лопатки, сообщающее суставную полость с подсухожильной сумкой подлопаточной мышцы. Некоторые из этих анатомических вариантов особенно предрасполагают к травмам плечевого сустава.

Суставная губа не только служит местом прикрепления суставной капсулы и входящих в ее состав связок, но и увеличивает суставную полость, углубляя суставную ямку приблизительно в 1,5 раза. Повышая края суставной впадины, она действует как дополнительная подпорка для головки плечевой кости, предотвращающая ее выскальзывание. После удаления суставной губы плечевой сустав во многом утрачивает способность противостоять силам, сдвигающим суставные поверхности друг относительно друга, и становится существенно менее стабильным.

Анатомия мышц плечевого сустава[править | править код]

Мышцы, действующие на плечевой сустав, можно разделить на три анатомо-функциональные группы: мышцы плечевого пояса, мышцы груди и спины и мышцы плеча.

- Мышцы плечевого пояса. Четыре мышцы из этой группы: надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная — образуют так называемую мышечную капсулу плечевого сустава, или вращательную манжету плеча. Надостная мышца начинается от стенок надостной ямки, направляется наружу, заполняя ее, проходит под акромионом и прикрепляется к большому бугорку плечевой кости, одновременно срастаясь волокнами своего сухожилия с задней поверхностью капсулы плечевого сустава. Она задействована в отведении руки до максимального угла, и ее паралич при нейропатии надлопаточного нерва снижает силу отведения почти вдвое. Подостная и малая круглая мышцы начинаются от задней поверхности лопатки ниже ее ости и прикрепляются к задней поверхности большого бугорка плечевой кости под местом прикрепления надостной мышцы. Их совместное действие состоит в разгибании и наружном вращении плеча. Вместе эти две мышцы обеспечивают примерно 80% от общей силы наружного вращения приведенного плеча. Подостная мышца более активна, когда рука опущена, а малая круглая — когда рука поднята на 90°. Подлопаточная мышца — единственная передняя часть вращательной манжеты плечевого сустава; она начинается от передней поверхности лопатки, прикрепляется к малому бугорку плечевой кости и осуществляет ее внутреннее вращение, а если рука отведена в сторону, приводит руку к туловищу, одновременно отклоняя ее вперед. Сухожилие подлопаточной мышцы вплетается в суставную капсулу и укрепляет плечевой сустав спереди.

Дельтовидная мышца — самая крупная из мышц плечевого пояса. Анатомия: начинаясь тремя пучками от ключицы, акромиона и ости лопатки, она охватывает плечевой сустав и спускается вдоль плечевой кости, где на полпути к локтевому суставу прикрепляется к дельтовидной бугристости. Передняя часть дельтовидной мышцы сгибает руку в плечевом суставе и вместе со средней частью отводит руку, а задняя часть мышцы разгибает руку. Дельтовидная мышца способна отводить руку до максимального угла даже безучастия надостной мышцы, а ее паралич при нейропатии подмышечного нерва в два раза снижает силу отведения руки.

Большая круглая мышца начинается от нижнего угла лопатки и прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости позади места прикрепления широчайшей мышцы спины. Сверху к ней прилегают подмышечный нерв и задняя артерия, огибающая плечевую кость, которые идут сквозь четырехстороннее отверстие, ограниченное большой круглой мышцей снизу, малой круглой мышцей сверху, длинной головкой трехглавой мышцы плеча изнутри и плечевой костью снаружи. Вместе с широчайшей мышцей спины большая круглая мышца разгибает плечо, вращает его внутрь и приводит к туловищу.

- Мышцы груди и спины. Большая грудная мышца начинается двумя широкими частями: ключичной и грудино-реберной, разделенными бороздой, — и сужается по направлению к плечу, прикрепляясь к гребню большого бугорка плечевой кости нижними пучками выше, чем верхними. Благодаря своей силе она и широчайшая мышца спины укрепляют плечевой сустав, но они же могут способствовать и вывиху в нем. Показано, что при горизонтальном отведении руки нижние пучки грудино-реберной части большой грудной мышцы натягиваются до предела, а поскольку передние подвывихи плеча возникают, в частности, от резкого горизонтального отведения руки, не исключено, что непосредственной причиной подвывиха становится пассивная тяга волокон большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины.

- Мышцы плеча. Обе головки двуглавой мышцы плеча берут свое начало от лопатки. Короткая головка начинается от клювовидного отростка лопатки общим сухожилием с клювовидно-плечевой мышцей. Длинная головка начинается чуть выше края суставной впадины лопатки — от надсуставного бугорка и задневерхней части суставной губы; ее сухожилие проходит через полость плечевого сустава над передней поверхностью головки плечевой кости и, покинув сустав, спускается по межбугорковой борозде, окруженное межбугорковым синовиальным влагалищем и прикрытое поперечной связкой плечевой кости. Обе головки объединяются в длинное мышечное брюшко, которое прикрепляется к бугристости лучевой кости. Таким образом двуглавая мышца плеча получает возможность действовать как на плечевой, так и на локтевой сустав. Общеизвестно, что она сгибает руку в локтевом суставе и вращает предплечье наружу. Предполагали также, что она, сокращаясь, тянет головку плечевой кости вниз, однако недавние электромиографические исследования заставляют в этом усомниться, поскольку электрическая активность двуглавой мышцы плеча почти не повышается, если нет движения в локтевом суставе. Впрочем, это еще не значит, что двуглавая мышца плеча не может укреплять плечевой сустав своим прочным сухожилием как в покое, так и при напряжении во время сгибания предплечья.

Кровоснабжение и иннервация[править | править код]

Кровоснабжение мышц плечевого пояса практически целиком происходит за счет подмышечной артерии и ее ветвей. Она пересекает подмышечную полость, направляясь от наружного края первого ребра до нижнего края большой грудной мышцы, где продолжается в плечевую артерию. Подмышечная артерия лежит под большой грудной мышцей, а в середине ее пересекает спереди малая грудная мышца, прежде чем прикрепиться к клювовидному отростку лопатки. Артерию сопровождает одноименная вена.

Иннервацию мышц плечевого пояса осуществляют нервы плечевого сплетения. Оно образуется соединением передних ветвей четырех нижних шейных спинномозговых нервов и большей части передней ветви первого грудного нерва. Плечевое сплетение начинается у основания шеи, продолжается вперед и вниз и проникает в подмышечную полость, проходя под ключицей на месте соединения первой и второй ее дистальных третей. Переломы ключицы в этом месте могут повреждать плечевое сплетение. Затем оно проходит под клювовидным отростком лопатки и отдает нервы, продолжающиеся дальше вниз по руке.

Читайте также[править | править код]

- Плечевой сустав у детей (анатомия)

- Плечо, плечевой пояс и плечевой сустав

- Обследование (артроскопия) плечевого сустава

- Вращательная манжета плеча

- Повреждения (разрыв) вращательной манжеты плеча

- Разрыв бицепса

- Нестабильность плечевого сустава

- Вывих плеча: симптомы, лечение

Литературные источники[править | править код]

- Eberly VC et al: Variation in the glenoid origin of the anteroinferior glenohumeral capsulolabrum. Clin Orthop 2002;400:26.

- Enad JG: Bifurcate origin of the long head of the biceps tendon. Arthroscopy 2004;20(10):1081.

- Price MR et al: Determining the relationship of the axillary nerve to the shoulder joint capsule from an arthroscopic perspective. J Bone Joint Surg Am 2004;86-A(10):2135.

Источник

УДК 612.76+611.717.1

© Каралин А.Н., Волков А.З., 2013

Поступила 11.03.2013 г.

А.Н. КАРАЛИН,

А.З. ВОЛКОВ

БИОМЕХАНИКА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,

Республиканская поликлиника восстановительного лечения, Чебоксары

Плечевой сустав в системе кинематической цепи верхней конечности выполняет наибольшую функциональную нагрузку.

Диагностика и лечение заболеваний плечевого сустава нередко основываются на определенных стереотипах, что не позволяет более дифференцированно решать вопросы диагностики.

Это касается и такого распространенного диагноза, как плечелопаточный периартроз. Большинство врачей ставят этот диагноз при жалобах пациентов на боли и нарушение функции в плечевом суставе. При этом не учитываются сложные анатомические особенности плечевого сустава. В связи с этим мы поставили цель подробно рассмотреть специфические особенности анатомического строения плечевого сустава.

Ключевые слова: клювовидный отросток, плечевой сустав, плечевой пояс, болезненное плечо, замороженное плечо.

Плечевой сустав является связующим звеном между всей верхней конечностью и плечевым поясом (ключицей и лопаткой), то есть плечевой пояс, плечевой сустав и вся верхняя конечность в биомеханическом плане составляют единую кинематическую структуру [3].

Истинное движение в плечевом суставе — поднятие кпереди и отведение в латеральную сторону — возможно только до уровня плеча. Дальнейшее движение тормозится натяжением суставной сумки и упором плечевой кости в свод, образуемый акромиальным отростком и liq coracoacromiale. Если движение руки продолжать выше горизонтали, то это движение будет не в плечевом суставе, но всего плечевого пояса: лопатки, акромиально-ключичного и грудинно-ключичного сочленений. Ввиду такой функциональной особенности плечевого сустава его биомеханика очень изменчива. Она зависит от положения верхней конечности. Так, в положении отведения и в положении приведения нагрузка в плечевом суставе и плечевом поясе, в частности в зоне клювовидного отростка, принципиально отличается. Этот факт имеет ведущее значение для понимания повреждений, происходящих в зоне плечевого сустава и плечевого пояса, и особенно в зоне клювовидного отростка. С учетом этого мы поставили цель подробно осветить биомеханику плечевого пояса и плечевого сустава в разных функциональных условиях [4, 5, 6, 7].

Клювовидный отросток является центром функциональной нагрузки плечевого пояса. Это оказывает значительное влияние на возникновение и развитие клинической патологии в условиях травм плечевого сустава и его функциональной нагрузки.

С биомеханической точки зрения плечевой пояс имеет два плеча рычага функциональной нагрузки: L1 и L2 (рис. 1, 2) и одну точку опоры для них: Р (рис. 1, 2). Точкой опоры для рычагов L1 и L2 является зона клювовидного отростка (Р). Рычаг L1 состоит из нескольких частей: всей верхней конечности, плечевого сустава, акромиального отростка лопатки и ключицы (рис. 1). Рычаг L1 составляет ключицу и акромиальный отросток (рис. 2). При отведенной и приведенной руке рычаг L1 больше, чем рычаг L2 (рис. 1). Однако точка опоры R в первом случае будет в зоне грудинного конца ключицы (рис. 1), а во втором (рис. 2) в зоне акромиального отростка. Усилие в первом варианте (рис. 1) на плечо рычага L1 составляет величину, равную массе всего тела (m) (при падении на вытянутую руку), умноженную на ускорение (g) в точке R (в область грудинного конца ключицы) (рис. 1). Возникает эффект рычага первого порядка с точкой нагрузки (Р) в зоне клювовидного отростка. В этой зоне (Р) из-за большой длины рычага L1 развивается огромное усилие (F2), направленное вверх. Ввиду этого происходят повреждения ключично-клювовидной связки и акромиально-ключичного сочленения. Во втором варианте (рис. 2) при падении на приведенную руку рычаг L1 значительно меньше, чем в первом варианте. Точка опоры (R) в этом варианте — в области акромиального конца ключицы. Усилие рычага значительно меньше, чем в первом варианте (рис.1), соответственно и сила F2 в точке Р., т.е. в зоне клювовидного отростка значительно меньше, чем в первом варианте.

Рис. 1. Рычаг первого порядка. L1 – первое плечо (рычаг L1) = 85 см; L2 – второе плечо ( рычаг L2) = 10 см; F1 – сила, действующая на рычаг (L – 1); F2 – сила, действующая на рычаг (L – 2); P – точка нагрузки (зона клювовидного отростка); R – точка опоры (зона грудинного конца ключицы)

Если в первом варианте длина активного рычага (L1) составляет в среднем 85 см, то во втором варианте длина рычага (L1) всего 14 см. Точка фиксации Р и в первом, и во втором случаях остается одна и та же — зона клювовидного отростка. Но сила F2, действующая на точку фиксации Р, будет различной в обоих случаях. Это различие обусловлено разницей в длине рычага L1 и рычага L2 в первом и во втором случаях. Для наглядности мы приведем средние показатели всех этих величин для первого и второго случаев.

Правило рычагов для рис.1

.

F= Mg, где M – масса тела; g – ускорение, равное 10 м/с2.

F1= 70кг () 10 = 700 Н (ньютонов) (=70кГ),

(=595 кГ).

Усилие, возникающее в зоне клювовидного отростка, при падении на вытянутую и приведенную руку отличается своей силой (таблица). При падении на вытянутую руку это усилие равно 595 кг (исходя из средних показателей масса тела 70 кг), длина рычага L1 равна 85 см и рычага L2 – 10 см в положении отведения верхней конечности; и L 1-14, L 2-4 – в положении приведения, усилие равно 245 кг, т.е. в два раза меньше.

Биомеханические характеристики, действующие на зону клювовидного отростка

Характеристики | Варианты | Рычаги | Сила | ||

L1, см | L2, см | F1, см | F2, см | ||

Падение на вытянутую руку | Первый | 85 | 10 | 700 Н | 5950 Н 595 кг |

Падение на приведенную руку | Второй | 14 | 4 | 700 Н | 2450 Н 245 кг |

Разница | 71 | 6 | 255 | ||

Кроме того, очень важным моментом следует считать то, что и в первом, и во втором случаях центром приложения рычагового усилия является точка Р (рис. 1, 2), являющаяся зоной клювовидного отростка.

Рис. 2. Рычаг первого порядка. P – точка нагрузки; F1 – сила, действующая на рычаг L2; F2 – сила, действующая на рычаг L1; R – точка опоры (акромиальный отросток лопатки); L1 – первое плечо (рычаг = 14 см); L2 – второе плечо (рычаг = 4 см)

(=70 кГ)

(=245 кГ)

Обсуждение. В обоих случаях рычаговый механизм при падении на вытянутую или приведенную руку оказывает огромное механическое действие на анатомические образования зоны клювовидного отростка, вызывая те или иные его повреждения. Это могут быть разрывы и надрывы связочного аппарата (ключично-клювовидной связки), кровоизлияния в этой области, травматизация участков прикрепления мышц к зоне клювовидного отростка, отрывы кортикального слоя, травматический бурс, тенденит. Нередко эти повреждения не диагностируются в результате неправильной интерпретации жалоб больных: на неопределенные боли в области плечевого сустава, где-то впереди, внутри и т.д. Неадекватная терапия этих патологических посттравматических изменений способствует переходу их в хроническое течение, что проявляется в последующем в виде комплекса болезненных ощущений и функциональных нарушений, которые в литературе известны как «болезненное плечо», плечелопаточный периартроз, «замороженное плечо», синдром «плечо-кисть» [1, 2]. С учетом того, что пусковым механизмом развития всех этих патологических состояний является заинтересованность зоны клювовидного отростка, мы объединяем их в самостоятельную патологию под общим названием «синдром клювовидного отростка», а все остальные клинические формы относим только к различным стадиям его патологического проявления.

С биомеханической точки зрения не только острая травма, но и хронические динамические перегрузки плечевого сустава отражаются на зоне клювовидного отростка как на центре функциональной нагрузки плечевого пояса. Это создает благоприятные условия для реактивных изменений анатомических образований, прикрепляющихся к клювовидному отростку (связок, сухожильно-мышечных), как в результате динамического, так и нейрорефлекторного действия. Данные реактивные процессы, возникающие в зоне клювовидного отростка в результате острой хронической травмы или рефлекторно, будут являться ирритативным очагом раздражения. Участками раздражения могут быть все анатомические образования плечевого сустава и плечевого пояса, которые тесно связаны с зоной клювовидного отростка (см. «Анатомические особенности»), а также и нейрорефлекторно (прямо и обратно) связаны с шейным отделом спинного мозга — вегетативной и симпатической системами. На фоне динамической перегрузки зоны клювовидного отростка дополнительные факторы (травма, шейный остеохондроз, заболевания внутренних органов и т. д.) и неэффективное лечение болезненного плеча могут способствовать прогрессированию клинического течения синдрома клювовидного отростка.

Таким образом, синдром клювовидного отростка – это полиэтиологическое патологическое состояние, развитие которого может быть обусловлено различными причинами: острой травмой, хронической травмой, динамической перегрузкой, остеохондрозом шейного отдела позвоночника, заболеваниями внутренних органов и т.д. С патогенетической точки зрения развитие клинической картины может протекать в виде порочного круга. Травма зоны клювовидного отростка, как ирритативный очаг афферентной импульсации, может вызвать обострение латентного течения остеохондроза шейного отдела позвоночника. Рефлекторное раздражение вегетативного и симпатического отделов спинного мозга в зоне остеохондроза шейного отдела позвоночника будет оказывать влияние на зону клювовидного отростка. Таким образом, если не прервать потоки афферентной и эфферентной импульсации, процесс может перейти в хроническое течение. Причем клиника болезненного проявления в зоне плечевого сустава будет нарастать и по интенсивности, и по расширению анатомической зоны. Это связано с тем, что будет присоединяться все большее число анатомических структур плечевого сустава, плечевого пояса, которые имеют тесную связь с зоной клювовидного отростка. При неправильном лечении процесс прогрессирует, переходит в хроническое течение, развиваются трофические нарушения, т.е. клиническая картина синдрома клювовидного отростка может развиваться поэтапно и по мере включения в патологический процесс новых анатомических структур манифестироваться в виде известных и хорошо описанных патологий: «болезненного плеча», плечелопаточного периартроза, «замороженного плеча», синдрома «плечо-кисть», туннельного синдрома малой грудной мышцы.

Выводы:

1. Зона клювовидного отростка при травме испытывает большую функциональную нагрузку.

2. При падении на отведенную руку нагрузка в зоне клювовидного отростка составляет в среднем 595 кг.

3. При падении на приведенную руку нагрузка в зоне клювовидного отростка составляет в среднем 245 кг.

4. Учитывая особенности биомеханики плечевого сустава и плечевого пояса, клювовидный отросток при любой травме этих структур испытывает травмирующее воздействие.

5. Травма зоны клювовидного отростка является толчком к развитию болевого синдрома в области плечевого сустава.

6. С патогенетической точки зрения развитие клинической картины может протекать в виде порочного круга.

7. Неправильный диагноз и лечение могут привести к прогрессированию и распространению патологического процесса из зоны клювовидного отростка на другие, тесно связанные с ним анатомические структуры плечевого сустава и плечевого пояса.

8. Ввиду того, что пусковым механизмом всех этих патологических состояний является зона клювовидного отростка, мы объединяем их в самостоятельную патологию под общим названием синдром клювовидного отростка, а все известные клинические формы («болезненное плечо», «плечелопаточный периартроз», «замороженное плечо», синдром «плечо-кисть») относим к различным стадиям его развития.

9. Синдром клювовидного отростка – это полиэтиологическое патологическое состояние, развитие которого может быть обусловлено различными причинами: острой или хронической травмами, динамической перегрузкой, остеохондрозом шейного отдела позвоночника, заболеваниями внутренних органов и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долун А.П. Остеохондрозы позвоночника / А.П. Долун. — Ч. 2. — Новокузнецк, 1987. — С. 399-408.

2. Зулкарнеев Р.А. «Болезненное плечо», плечелопаточный периартрит и синдром «плечо-кисть» / Р.А. Зулкарнеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979. https://www.rmj.ru/articles_3497.htm

3. Крупко И.Л. Руководство по травматологии и ортопедии. В 2 т. Т.2./ И.Л. Крупко. — Л.: Медицина, 1975. — С. 200-222.

4. Ennevaara K. // Astra Rheum. Scand. 1967 – Helsinki. — Surre. 17. – P. 1-116.

5. Ferrandis R.M. // Med.esp. – 1967. 30, 336, 164-168.

6. Mahaffey H.W. // Surg. clin. N, Anier. – 1963. — Vol.43, № 5. — P.1299-1305.

7. Robecchi A. // Rev.Rhum. – 1955. — Vol. 2, № 12. — Р. 813-818.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Каралин Александр Николаевич

заведующий кафедрой экстремальной медицины ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», доктор медицинских наук, профессор

Волков Алексей Зинонович

главный врач АУ «Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)» Минздравсоцразвития Чувашии

Адрес для переписки:

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 8 А

Тел.: +7 (8352) 55-05-69

E-mail: ipvert@medinform.su

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Alexander Nikolaevich Karalin

head of the Extreme medicine department of FSBEI HPE «the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», Doctor of Medicine, professor

Alexey Zinonovich Volkov

chief doctor of AI «the Republican Rehabilitation Clinic (of vertebrology and manual therapy)» of Health Care and Social Development Ministry of the Chuvash Republic

Correspondence address:

Shkolny proezd, 8 «A», Cheboksary, the Chuvash Republic, 428003,

Tel.: +7 (8352) 55-05-69

E-mail: ipvert@medinform.su

A.N. KARALIN,

A.Z. VOLKOV

THE BIOMECHANICS OF THE SHOULDER GIRDLE AND SHOULDER JOINT

The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov,

The Republican Rehabilitation Clinic, Cheboksary

The shoulder joint in the system of the upper limb kinematic chain performs the greatest functional load.

The diagnostics and treatment of shoulder joint diseases are often based on certain stereotypes, that don’t allow to diagnose on a case by case basis, and accordingly choose pathognomic approach to treatment.

In particular, it concerns such a common diagnosis as the humeroscapular periarthritis. Most physicians diagnose it according to patients’ complaints of pain and dysfunction of the shoulder joint. However, they don’t consider complex anatomical features of the shoulder joint. Therefore, our aim is to examine the anatomical features of the shoulder joint in detail.

Key words: coracoid, shoulder joint, shoulder girdle, painful shoulder, frozen shoulder.

© Все права защищены. Использование материалов без письменного согласия — запрещено.

Источник